iPhone 16eには、Appleが自社開発したモデムチップ「C1」が搭載された。筆者の認識では、このニュースには大きな関心が寄せられなかったように思う。しかしC1の登場は、究極のiPhoneに到達するための大きな一歩になっている。

モデムチップの開発は、半導体の中でももっとも難易度が高いと言われる。Appleは、なぜその難しい挑戦に取り組んでいるのだろうか。

モデムチップC1は“通信担当”。自社開発の実現は、Appleとしては悲願に違いない

2025年2月に発売したiPhone 16eには、モデムチップ「C1」が搭載された。C1はAppleシリコンの新しい仲間なのだが、報道はかなり静かなものだった印象がある。

C1は、4Gや5Gなどの無線通信の信号処理をするベースバンドプロセッサを含んだチップだ。いわゆる“通信担当”のチップで、Appleはこれまでクアルコムから供給を受けてきた。しかし、iPhone 16eでは独自に開発を行ったC1を搭載。このC1は、将来的にiPhoneのSoC「Aシリーズ」への組み込みが視野に入っているそうだ。

たしかに、「通信チップを自社開発した」というだけではあまり大きなニュースには思えないかもしれない。しかし、iPhoneというプロダクトの方向性を決める重要な要素である。Appleとしては「悲願の自社開発」だったに違いない。

iPhoneはiPhone。ほかのスマートフォンとは異なる路線のプロダクト

Appleは、iPhoneがスマートフォンと呼ばれることを否定はしていない。だが、内心はiPhoneと呼んでほしいはずだ。

Appleの公式サイトでも、法的に必要な部分を除いて「スマートフォン」という言葉は見つからない。マーケティングの側面もあるが、iPhoneがほかのスマートフォンとは異なる路線のプロダクトだからだろう。

シャオミやOPPOといった中国ブランドのAndroidスマートフォンを使う人が増えはじめているが、それらの魅力はバッテリ容量だ。半固体電池やシリコンカーボン技術などを用いて、バッテリ容量を急速に増やしている。最近では、8000mAhに到達するものも現れた。

一方iPhoneは、現行機種でもっともバッテリ容量が大きいiPhone 16 Pro Maxでも4685mAh(Appleは非公表)。大きく水を開けられている。さらに、中国スマホは急速充電技術も進み、0%から50%まで15分以内でチャージできる機種も登場している。

中国では、公共交通の利用から決済まで、日常の中でスマホがなくてはならないツールになっているため、バッテリに対する要求が高いのだ。

iPhoneのバッテリ容量は“少ない”が、優れた省電力技術でそれを感じさせない

中国ブランドのスマホはバッテリ容量が大きい。しかし実際のバッテリの持ち時間は、iPhoneとそう違わないのである。バッテリ持ち時間は使い方によって大きく変わるため正確な比較が難しいが、さまざまな実測テストを見ても、iPhoneが1割程度短いにすぎない。

さらに、iPhoneユーザはアクションゲームや長時間の動画再生など、バッテリを著しく消耗する使い方が少ない傾向にある。そのため、体感として「iPhoneはバッテリが持たない」と思っている人は多くないのではないか。

バッテリ容量と持ち時間の差が比例しない理由は、Appleの高い節電技術にある。SoC「Aシリーズ」も省電力性能はトップクラスであり、ネイティブアプリもApple推奨環境で開発すれば自然と省電力設計になる。

つまり、Appleは省電力技術を突き詰め、小さなバッテリで長時間使えることを目指している。バッテリ製造に使う鉱物資源、消費をする電力を抑え、持続可能なデバイスにするためだ。

モデムチップを自社開発する難易度とメリット。C1に“間に合わなかった”ものは…?

Appleは「Apple 2030」を掲げている。2030年までに製品と事業でCO2を排出しないカーボンニュートラルを実現し、さらにはすべてをリサイクル素材で製造する「closed-loop supply chain」(閉ループサプライチェーン)の実現への挑戦だ。

この挑戦にとって、モデムチップを自社開発することは非常に重要だ。なぜなら、モデムチップは24時間稼働しっぱなしなので、電力を大量に消費する。

自動車で高速道路を走ったり、新幹線に乗ったりしながらスマホを操作すると、目に見えてバッテリが減るという現象が起こる。あれは、モデムチップが次々と携帯基地局と信号を交換し、大量の電力を使っているからだ。モデムチップの省電力化が可能になれば、それがわずかであっても、iPhone全体には大きな節電効果をもたらす。だから、自社開発は重要なのだ。

ところが、モデムチップの開発には大きな問題がある。それは、非常に難易度が高いということだ。携帯電話基地局の電波は、周囲の環境により容易に影響される。その乱れを考慮し、そこからデジタル信号を取り出すというのは非常に難しい。チップの回路設計の中でもっとも難しいという人もいるほどだ。

Appleは、2019年にインテルのモデム部門を買収して、専門家を獲得してまで開発に挑戦した。しかし、ミリ波5G(mmWave 5G)の回路設計が間に合わなかった。つまり、iPhone 16eはミリ波5Gには対応していない。

5Gの2つの種類。日本国内はほぼ「NSA」だが、開発難易度の高い「SA」のメリットは圧倒的

5GというのはSA(スタンドアローン)とNSA(ノンスタンドアローン)の2種類の方式がある。

私たちが国内で使っている5GのほとんどはNSAだ。これは4Gの基地局を利用し、制御信号は4G、データ信号は5Gというハイブリッド方式であり、データ転送は早くなるものの、5Gのメリットである「低遅延」「多接続」などの機能を享受することはできない。それでも映像ストリーミングで遅延が起きることはなくなり、スマートフォンで使ううえでは十分だとも言える。

一方、SAは5G専用の基地局を使うもので、低遅延や多接続などの5Gのメリットを享受することができる。これは産業応用にとって非常に重要だ。

米国や中国で無人運転によるロボタクシーが走りはじめているのは、この5G SAの普及が進んでいることが大きい。無人運転といっても、すべてをAIが運転できるわけではなく、判断ができない場合は安全停止する。それをセンターに詰めている人間の運転手がリモートで運転し、自動運転に復帰させるのだ。このリモート運転には、低遅延の5G SAが必須となる。

さらに、高周波(高周波ほど乗せられる信号が多くなる)のミリ波を使った5Gが特にミリ波5Gと呼ばれ、産業応用には必須であると考えられている。

しかし、AppleのC1はミリ波5Gに対応ができなかった。それほど開発難易度が高いのだ。

5G SAの先鋒は中国とインド。しかし、世界的に見ると普及はまだまだ

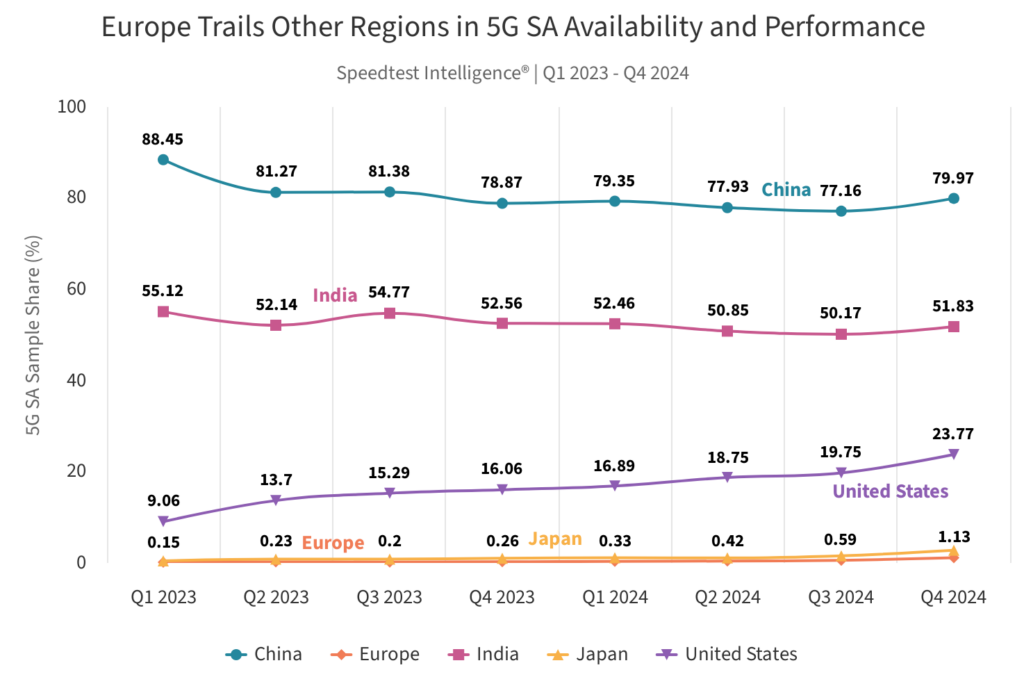

一方、5Gは私たちが想像するよりも普及していない。通信速度の測定ツール「SpeedTest」を運営する米Ooklaは、ユーザからの実測値として「A Global Evaluation of Europe’s Competitiveness in 5G SA(5G SAにおける欧州の競争力のグローバル評価)」を公開した。

これによると、5G SAの普及がもっとも進んでいるのは中国で、それにインドが続いている。また、米国も普及率を上げてきている。残念ながら、日本での普及率は1.13%と低い状態だ。

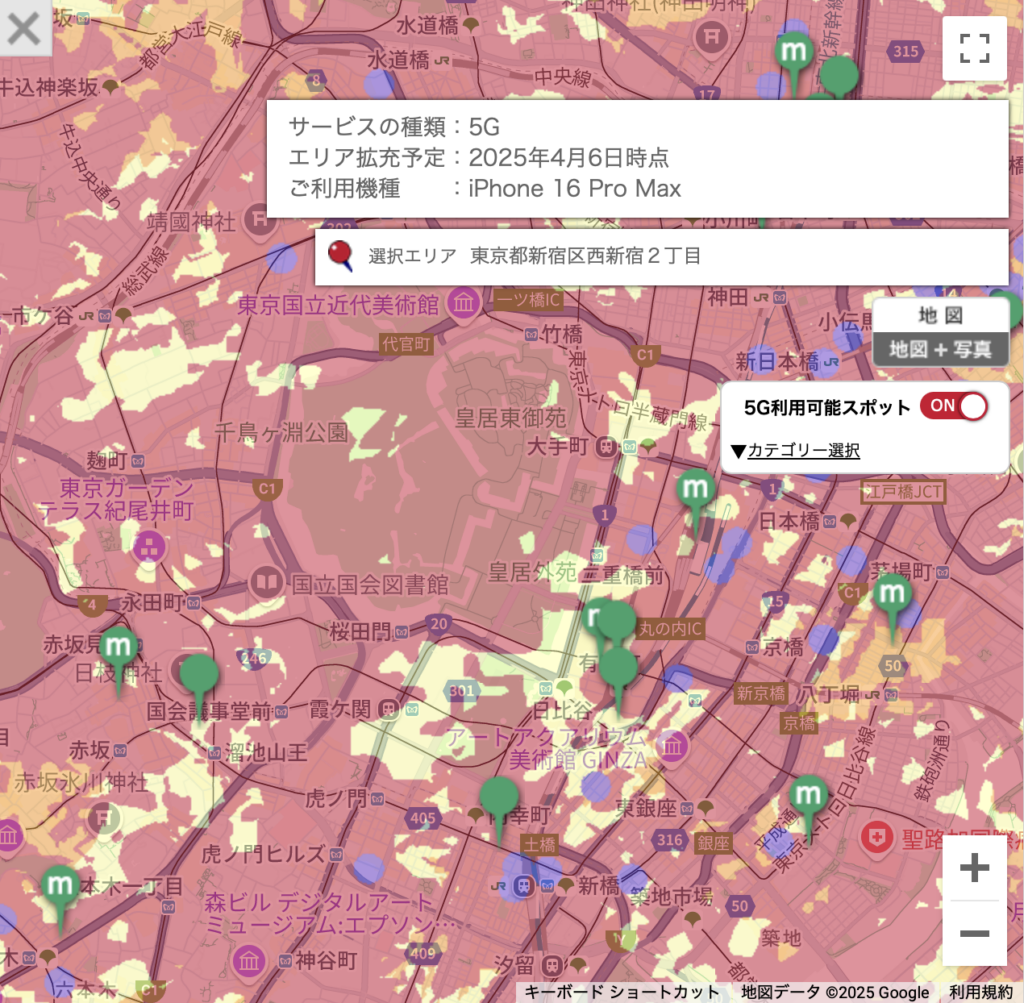

NTTドコモのサービスエリアマップを見ても、5G SAは特定施設でしか設置されていないことがわかる。ミリ波5Gの普及はさらに低いと推測可能だ(5G NSAでミリ波を使うことも可能だが、普及率はごくわずかだと見られる)。

C1が対応できていないミリ波5Gは、中国とインド以外ではほとんど普及していないと考えられる。そのため、エントリーモデルであるiPhone 16eであればC1の性能で問題ないと判断したのではないだろうか。AppleはiPhone 16eの接続状況のデータを取り、今後のモデムチップ開発に活かすはずだ。

”次のiPhone”に搭載されるモデムチップは? Appleの戦いは続いていく

2025年秋に発売が予定される次期iPhoneシリーズに、自社開発モデムチップが搭載されるかどうかわからない。報道では、依然としてクアルコムから提供を受けると見ている専門家が多いようだ。

しかしAppleは、いずれミリ波5Gに対応したモデムチップを開発し、すべてのiPhoneに搭載していくはずだ。そうなると、iPhoneのバッテリ持ち時間は大幅に伸びることになる。Appleが目指す理想のデバイスに一歩近づくことになるわけだ。

おすすめの記事

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。