目次

- ChatGPTとの出会い。使い始めたきっかけは「課題をサボる」ため

- 元は“ただの”経済学部生。プログラミングを触り始めたのはChatGPTと出会ってから

- モチベーションを持続させるため。ChatGPTで毎日アプリを作る「100日チャレンジ」が始まった

- ChatGPTを用いても“甘くはない”。「100日チャレンジ」には、結局知識が求められた

- 興味関心とインセンティブ。大塚さんが考える“継続”のコツ

- 刺激だらけの100日チャレンジ。その先に待っている“何か”が大塚さんを突き動かした

- ChatGPTで100日チャレンジ。支えたのはMacBook Pro

- iPadに蓄積された膨大なメモと日記。学習にも論文や著書の執筆にも役立つ、アーカイブとなった

- 「生成AIはあくまでツール」。大塚さんが考える、あるべきAIとの向き合い方、使い方

革新的なプロダクトが現れたとき、同時に起きることがある。それが、“才能”の出現だ。雨が降れば草木が茂り、花が咲くように、時代を変えるプロダクトがリリースされれば才能の原石もまた現れるものなのだ。

世界に衝撃を与えたChatGPTが登場してから約11カ月後の2023年10月27日、ひとつの才能が芽吹いた。ChatGPTを使用して毎日アプリを作り、100日間連続でXに投稿し続けた大塚あみさんだ。

ChatGPTとの出会い。使い始めたきっかけは「課題をサボる」ため

大塚さんとChatGPTとの出会いは、2023年4月に遡る。当時、大塚さんは大学4年生。履修していた授業の講師・佐々木陽氏からChatGPTの話を聞いた大塚さんは、「これを使えば課題をサボれるのでは」と考えた。

大学生らしい発想だが、大塚さんが特別だったのはここからだ。ChatGPTが生成した文章に物足りなさを覚え、猛然とAIの“攻略”に取り組んだのだ。

質問者の視点を変えたり、ペルソナを設定したり。自分なりにプロンプトを工夫し、最終的には宿題を半自動化するところまで持っていったという。

ChatGPTは、確かに便利で面白い。しかし、少し遊んだだけで飽きて投げ出してしまう人のほうが多いだろう。しかし大塚さんは、それに真剣に向き合った。その姿勢が、半年後の壮大なチャレンジにつながっていったのである。

元は“ただの”経済学部生。プログラミングを触り始めたのはChatGPTと出会ってから

大塚さんは、もともとプログラムを書いていたわけでも、エンジニアを志望していたわけでもなかった。大学は経済学部。中学生のころに読んだ経営者の自伝に影響を受け、経営について学びたいと思ったことがきっかけで選んだという。

といっても、「将来は起業しよう」と強い想いを持っていたわけではない。「とりあえず受かったから入ろう、くらいで。経済学部なら潰しが効くだろうとか、そんな感じ。何も考えていなかったです」と笑う。

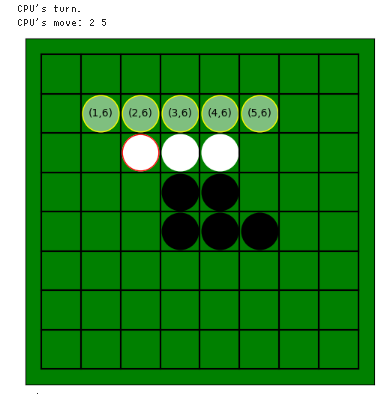

大塚さんにとって、最初のターニングポイントとなったのは2023年5月のこと。ChatGPTにプログラムを書かせて作成したオセロゲームが大学の講師や教授の目にとまり、学会で発表することになったのだ。大塚さんはここでもChatGPTを駆使し、はじめての論文を執筆。学会でも高く評価された。

この出来事を機に、大塚さんの運命は大きく動き始める。

モチベーションを持続させるため。ChatGPTで毎日アプリを作る「100日チャレンジ」が始まった

「学会での発表を聞いていらした他大学の先生から、招待講演をお願いされたんです。ただ、オンラインだった前回と違って対面なので誤魔化しもきかないし、現状のプログラミングの実力ではどう考えても期待には応えられないと思いました」

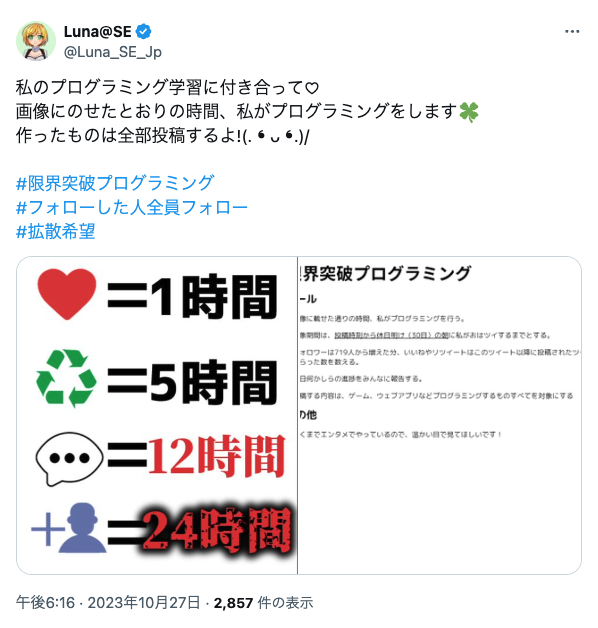

とはいえ、自分ひとりでプログラミングの勉強を続けるのはモチベーションが続かない。何か良い方法がないかと考えていた大塚さんは、たまたま見ていたXの投稿で「#いいねの数だけ勉強する」というハッシュタグを発見する。

「これだ」と大塚さんはひらめいた。プログラミングの勉強の成果をインターネット上に公開し、多くの人に見てもらえばモチベーションを維持できないだろうか。

それも、ただ勉強の様子を公開するのではない。「100日間、毎日何かを作り続けて投稿する」ことで、将来エンジニアとして独立した際の実力の証明にもなると考えた。

ChatGPTで毎日アプリを作り投稿し続けるという前代未聞の「100日チャンレンジ」は、こうして始まったのだった。

ChatGPTを用いても“甘くはない”。「100日チャレンジ」には、結局知識が求められた

『私のプログラミング学習に付き合って♡』

そんな文言を皮切りに、大塚さんは学会で発表したオセロ風ゲームをXに投稿。思い入れも強く、自信のある作品だ。ちょうどChatGPTを活用したプログラムコードの生成が注目され、盛り上がっていた時期だったこともあってか、大塚さんのポストは初日から反響を得た。

前途洋々に見えた挑戦。だが、話はそう甘くはなかった。いくらChatGPTに指示を出してプログラムを生成しても、思ったように動かないことはざらだったという。

そうなると問われるのは、ユーザ自身のプログラミングの実力だ。どこがおかしいのか、どこを修正してほしいのか。ポイントを発見し、ChatGPTに的確な指示を与える必要がある。

ChatGPTはたしかにプログラムを生成できるが、それは「曖昧な指示であってもバグのない完璧なプログラムを生成できる」という意味ではないのだ。

興味関心とインセンティブ。大塚さんが考える“継続”のコツ

加えて、Xでの反響も長くは続かなかった。初日こそ良かったが、インターネット上の話題は移ろいやすい。数日もすると反応は目に見えて減っていった。

もっとも大塚さん自身はそれも織り込み済みだったようで、「やり始めと終わりだけは人が集まって祝福してもらえるんですが、それ以外の日は何もないんです。ほかにもいろいろな人が100日チャレンジをやっていますが、たぶんどれも同じだと思いますよ」と淡々としたものである。

なぜ、これほど大変なチャレンジを100日もやり続けられたのか。大塚さんは「何かを続けるために必要なものはふたつある」と振り返る。

「ひとつは自分の興味や関心。自らやりたいと思う気持ちがなければ、結局は成立しないと思います。もうひとつはインセンティブです。学生なら学業、社会人なら仕事が本業ですよね。それらとうまく組み合わさって、インセンティブが得られなければ難しいと思います」

刺激だらけの100日チャレンジ。その先に待っている“何か”が大塚さんを突き動かした

大塚さんは100日チャレンジを通してプログラミングの楽しさに目覚めていった。元来、面白いと思ったものには寝食を忘れてのめり込む性格だ。

もちろん、良いアイデアが思い浮かばなかったり、何度ChatGPTに指示をしてもバグが取れなかったりと、つらい時期がなかったわけではない。だがそれでも、途中で辞めることは考えなかったという。

インセンティブの面では、100日チャレンジが将来につながる“道”だったことも大きかった。ChatGPTで100日間連続アプリを作るという試みは、大塚さんが通う大学の先生、友人、ゲーム仲間、そしてメディアからも注目を集めていた。

24日が経過したところで、教授からは「次の招待講演で100日チャレンジをテーマに論文を書いてみては」との提案もあったという。

刺激に満ちた日々を作ってくれているのは、間違いなく100日チャレンジだ。この挑戦をやり遂げた先には何かが待っている。そんな予感が大塚さんを突き動かしていた。

ChatGPTで100日チャレンジ。支えたのはMacBook Pro

大塚さんのチャレンジを支えたのがMacBook Proだ。最初こそ8万円で購入したWindows PCを使用していたが、挑戦開始から31日目、大塚さんの挑戦を見守っていた教授からMacBook Proを譲り受けた。

「Macのほうがエラーメッセージも読みやすいし、コマンドも簡単だから、プログラミングをするうえで使いやすいと先生に言われて使い始めました」

当時、大塚さんは高価だからという理由でiPhoneもiPadも使っていなかった。ただ、卒業後はモバイル端末もAppleデバイスに切り替え、現在はiPhone、iPad、MacBook Proを使いこなしている。

「iPadとMacBook Proを連係させたウインドウ拡張や、シームレスな作業の引き継ぎがすごく便利です。自宅で仕事をしていて、嫌になったらiPadを持って家を出る。すると、MacBook Proでやっていた作業をそのままiPadではじめられるんです。また、同じApple Accountでサインインすれば、デバイスが変わってもすぐに同じ環境を呼び出せますよね。そういった、細かい面倒事を解決してくれるのがApple製品のメリットです」

iPadに蓄積された膨大なメモと日記。学習にも論文や著書の執筆にも役立つ、アーカイブとなった

iPadを購入したのは、日々のメモや日記をつけるため。Googleドキュメントにまとめているという。

「私は真面目でもマメでもないですが、何を考えて何をしたのかを残しておくと、あとで役立つかもしれないと思ったんですよね。文章を書くのは嫌いなんですが、思ったことをそのまま残すのはわりと得意で。それを続けていたら、自然と“それをした感想”も追記するようになっていきました。そうしたら、日記みたいになったんです。100日チャレンジのときは、ChatGPTに関する愚痴がすごく多いですね(笑)」

こうした大塚さんの記録がもとになり、論文や著書の執筆につながった。一度始めたことは、とにかく継続する。大塚さんのポリシーが、ここでも活きている。

「私はがんばって継続しているというつもりはないんです。ただ、結果的に継続している形になっただけです」

「生成AIはあくまでツール」。大塚さんが考える、あるべきAIとの向き合い方、使い方

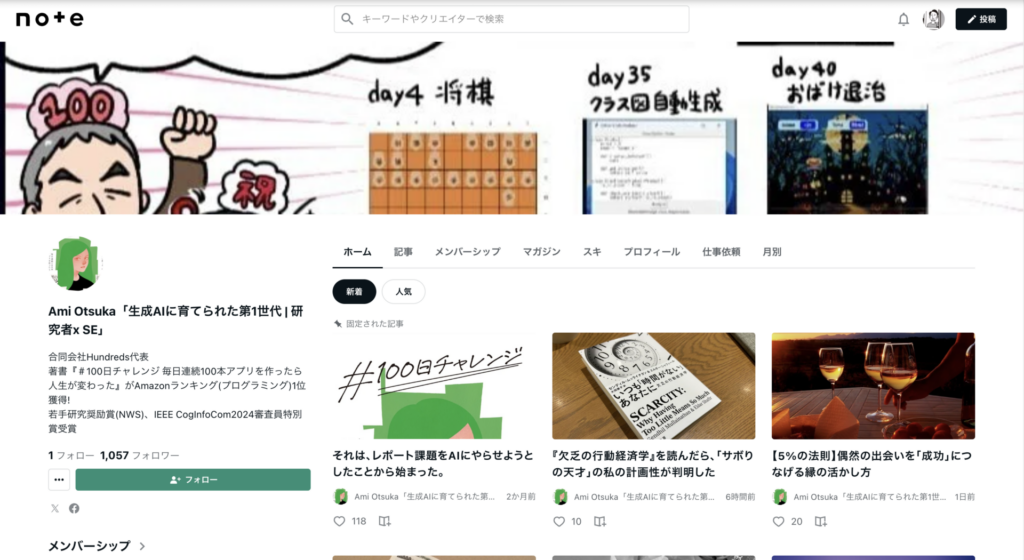

現在、SE、研究者、著述家という3つの顔を持ち、著書の出版を機に合同会社Hundredsを設立した大塚さん。ハンドレッズとは「100」の複数形。そこには、「100日チャレンジ」のような挑戦を何度も続けていくという強い意思が表れている。

大塚さんは今後、プログラミング教育に関する教材を作成したいと考えているそうだ。

「今のプログラミング教材は正直、真面目な人だけに向けたもの。そもそも多くの人は何か目的があって、プログラミングを習得したいわけです。それなら、私のように生成AIを使うことを前提にした教材があってもいいですよね」

2025年4月には日本国内でもApple Intelligenceが提供開始されるなど、生成AIの話題は尽きない。しかし、大塚さんはそんなムーブメントを冷静な目で見つめている。

「AGI(汎用人工知能)が実現する世界は当分はこないでしょう。生成AIはあくまでもツールです。生成AIにはChatGPTやGemini、Copilotなどいろいろあり、どれがいいのかとよく議論されますが、それはiPhoneとAndroidを比べているようなものです。どの生成AIを選ぶかではなく、結局のところは自分が生成AIを使って何をしたいか、なんです」

ChatGPTを活用し、100日間、毎日アプリを作成するという途方もない挑戦を成し遂げた大塚さん。AIの時代に芽吹いた才能は、今まさに飛躍のときを迎えている。

おすすめの記事

著者プロフィール

山田井ユウキ

2001年より「マルコ」名義で趣味のテキストサイトを運営しているうちに、いつのまにか書くことが仕事になっていた“テキサイライター”。好きなものはワインとカメラとBL。