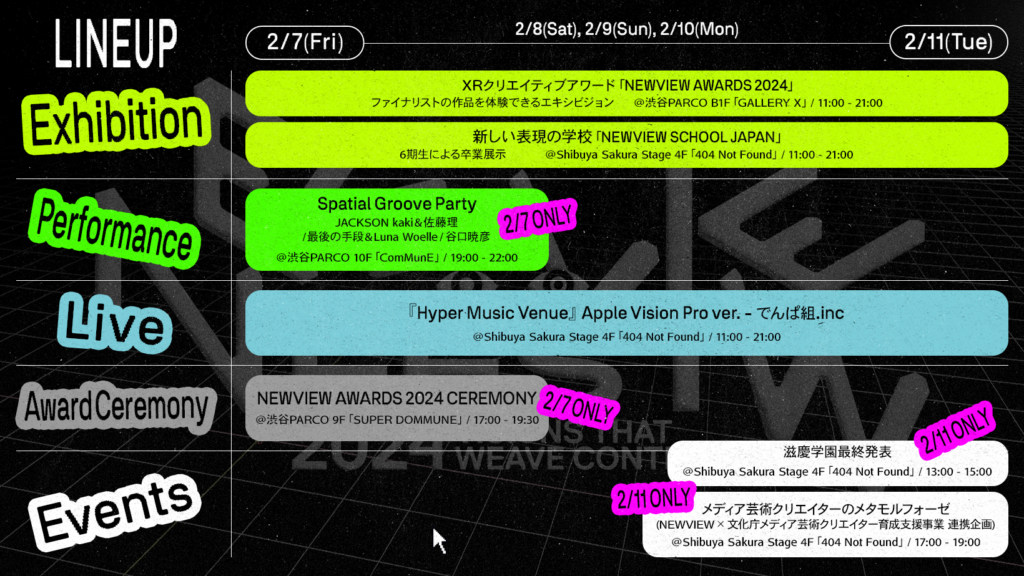

2025年2月7日〜11日、空間の超体験を探求するXRアート&カルチャーの祭典「NEWVIEW FEST 2024」が渋谷にて開催された。

「NEWVIEW FEST 2024」はXRコンテンツが盛りだくさん

このイベントではXR作品の体験や、トークイベント、空間コンピューティングを使ったパフォーマンスなど、多くの注目コンテンツが公開されていた。

筆者が参加した初日は「NEWVIEW AWARDS 2024 CEREMONY」、「Spatial Groove Party」の二つが目玉コンテンツ。「NEWVIEW AWARDS 2024 CEREMONY」については後述する。

「Spatial Groove Party」は音楽に合わせてVision Pro上で空間が変化していくユニークな体験だ。Vision Proを被っていなくても体験できるよう、体験者の視点が投影されるディスプレイが複数設置されていた。音楽とともに、周囲に表現されたオブジェクトがどんどん変化していくさまは今まで見たことがない。現実ではあり得ない、まさにVision Proならではの表現だった。体験者視点の動画もあるのでぜひ見てほしい。

Apple Vision Proを使った“空間VJ”イベント『Spatial Groove Party』by NEWVIEW FEST 2024!来場者もAVPを着けて、音に合わせインタラクティブに空間を変えていく。ミラーリング画面のスイッチングビューもあり、見てるだけでも楽しい!@Kakiaraara @NEWVIEW_PROJECT pic.twitter.com/0OejM1D2Kd

— 日テレR&Dラボ (@ntv_rd) February 9, 2025

イベント期間中はXR作品の体験が行われており、予約すれば誰でも体験できるようになっていた。「ソロ体験」と1〜3人で体験する「セッション体験」が準備されていたのだが、「ソロ体験」は2日目にはすべての予約が埋まっていた。

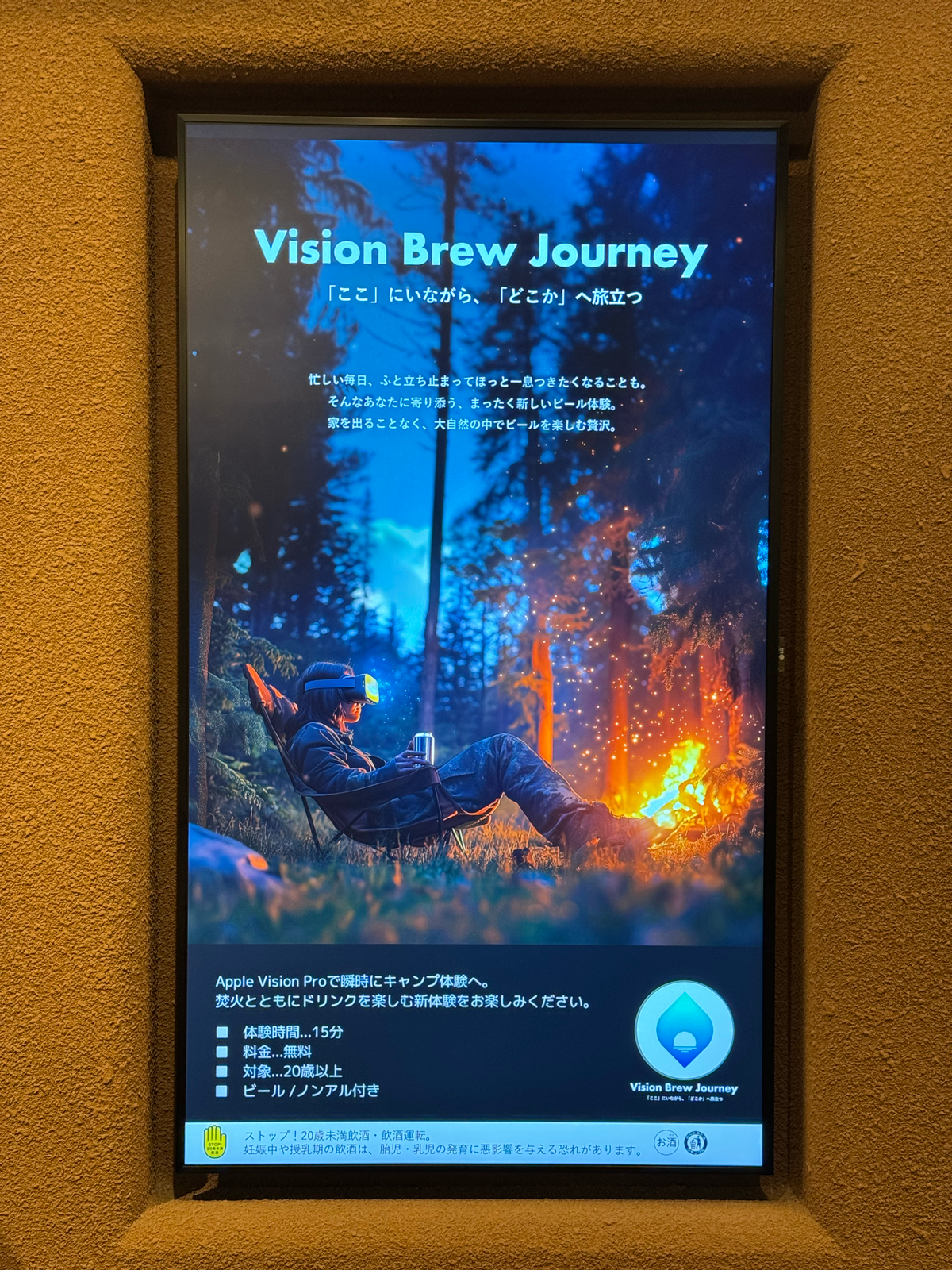

またイベント期間中は、“ひとり家飲み”に新たな価値を提供する没入型体験アプリ「Vision Brew Journey」の体験も行われた。本イベントのゴールドスポンサーであるアサヒビールが、ARスタートアップの「OnePlanet」とともに開発したアプリだ。森の中や焚き火のそばにいるような臨場感あふれる仮想空間が広がり、リラックス状態で飲酒が楽しめる。

ほかにもでんぱ組.incとXRクリエイターがコラボした「Hyper Music Venue」最優秀作品の体験展示のほか、「NEWVIEW SCHOOL 2024」の卒業展示も行われていた。

そして最終日には「滋慶学園 空間コンピューティングカリキュラム最終成果発表」やトークイベント「メディア芸術クリエイターのメタモルフォーゼ(NEWVIEW × 文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業 連携企画)」などがあり、まさにXRの祭典というに相応しいボリュームだ。

空間コンピューティングで作るアート作品が一堂に会する「NEWVIEW AWARDS 2024」

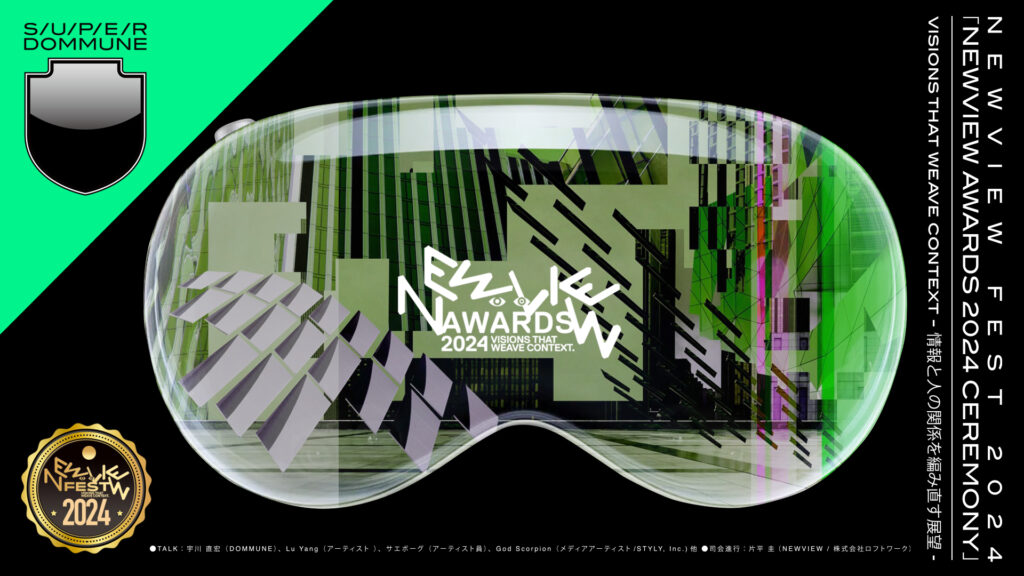

NEWVIEW FEST 2024の中で目玉コンテンツといえば「NEWVIEW AWARDS 2024」。

今開催で第6回を数える「NEWVIEW AWARDS」はこれまでのXR領域を牽引する次世代のアーティスト/クリエイターを発掘、輩出してきたコンテストだ。

2024年といえばVision Proの発売開始年。NEWVIEW AWARDSではいち早くVision Proを使ったコンテンツを審査する「Spatial Computing部門」が新設された。また、場所性を活かしたAR作品を募るSite-specific AR部門も設けられている。

10カ国95作品(Spatial Computing:52作品、AR:43作品)の応募があり、事務局による審査を経て19作品(Spatial Computing:11作品、AR:8作品)がファイナリストとして選出された。

「NEWVIEW AWARDS 2024」のテーマは「Visions that weave context. – 情報と人の関係を編み直す展望 -」だ。スマートフォンの普及により、場所、時間の関係なくコンテンツにアクセスできるようになった。それはある意味では物事に結びついたコンテクストを見失うことでもある。コンテクストの再構築がテーマとして投げかけられた。

見るだけじゃない! AWARDSファイナリスト作品は「体験者が作り上げる作品」だった

筆者はSpatial Computing部門からファイナリストの中から3作品を体験できた。その中でも印象に残ったのは、Jackson kaki氏の作品「Bloom in Motion」である。

この作品は空間に配置された花を「つまんで」引き伸ばしたり、変形させることができる。

実際に花を引き伸ばしていくと、美しい花が歪んでしまった。しかし、この歪んでしまった花を一度受け入れ、ここからどうすれば生花のように美しい作品になるのか。そう考えはじめるとまた違った面白さがある。いろんな方向から見回すと、当然生花の見た目も変わってくる。

そのほかには、マネキンに自在に着せ替えて新しいスタイルを見つけることができる「Carrousel du Style」や、見慣れた看板たちが宙を舞うエモーショナルな作品「標識共生 : Symbiosis of signage」を体験できた。体験した3作品はすべて自分で操作できるアートだ。

空間で表現するアートというより、「体験者が作り上げる作品」なのは、今回のAWARDSのテーマの「情報と人のコンテクスト再構築」がそれらの“関係性”の中にしか存在しないからだろう。

「心拍音が存在の確かさ」、「没入型小説」AWARDS優秀作品は全く新しいコンセプトで面白い

NEWVIEW FEST 2024の初日、2025年2月7日にはAWARD CEREMONYが行われ、各賞の発表が行われた。

Spatial Computing部門では「RESORACLE ─ Heartbeat Verification System ─」がGOLD PRIZEを受賞。デジタル空間における「存在の確かさ」を心拍音で表現する作品だ。体験は叶わなかったのだが、PVを見るだけでもコンセプトがしっかり伝わってくる。

Site-specific AR部門のGOLD PRIZEは「体験できる小説」をコンセプトにした没入型ノベルゲーム「Immersive Novel」。渋谷の街で犬の幽霊と出会うところから物語は始まる。渋谷、犬とくれば誰もが思いつく「忠犬ハチ公」がモチーフになっている。渋谷という場所性を活かしながら、小説という文脈から“地の文”を多用するコンテンツに仕上がっている。

アートを拡張するVision Proがもたらす未来

本イベントは筆者がこれまで見てきた、商業的なVision Pro活用とはまた異なる色を感じた。アートはユーザの課題をいかに解決するか、ユーザがさらに便利になるためにはどんな機能が必要かという観点から解放された世界にある。ただひたすらに「表現したいこと」を追い求めるのだ。

「表現したいこと」は表現方法などに制約を受ける。たとえば、音楽で視覚を使った表現はできない。Vision Proでしかできない表現ももちろんあるだろう。そういった意味では、今まで彫刻や絵画などの手法を使って表現されてきたアートが、Vision Proによって新たな表現技法を獲得したと考えることもできる。

Vision Proはアメリカで発売されてまだ一年ほどしか経っていない。まだ活用されていない機能や、アイデアを使った表現が今後見られると思うと、アートの世界でもVision Proの可能性を感じる内容だった。クリエイティブな作品が今後も見られることが楽しみだ。

おすすめの記事

著者プロフィール

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)