今年1月にラスベガスで開催された電子機器の見本市「CES 2025」において、ワイヤレス給電技術の国際標準規格を策定するWPC(Wireless Power Consortium)はQiの最新規格となるQi v2.1を発表した。

その中核となるのは、新たに策定されたAPP(Active Alignment Power Profile)規格とQi2に対する認証制度「Qi2 Ready」の2つだ。これらのテクノロジーがiPhoneやMagSafeなどに与える影響について解説しよう。

古くて新しい、Qiのムービングコイルテクノロジー

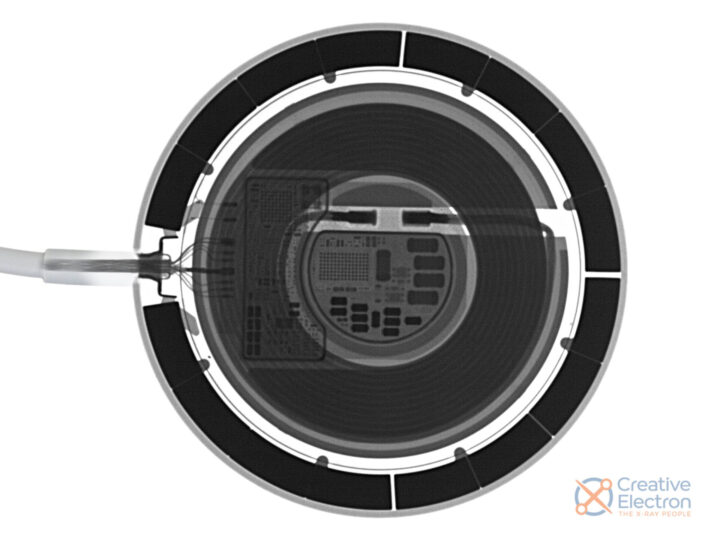

今回Qiに新たに追加されたAPP規格は、ワイヤレス給電デバイスが送電コイルを自動的に最適な位置に移動(アクティブアライメント)させることで、受電デバイスの受電コイルとの磁気結合を最適な状態に維持する技術だ。このように言葉で書くと難しいが、要は給電側と受電側のコイルの中心が一致するように、給電側のコイルを移動させるメカニズムを備えている。

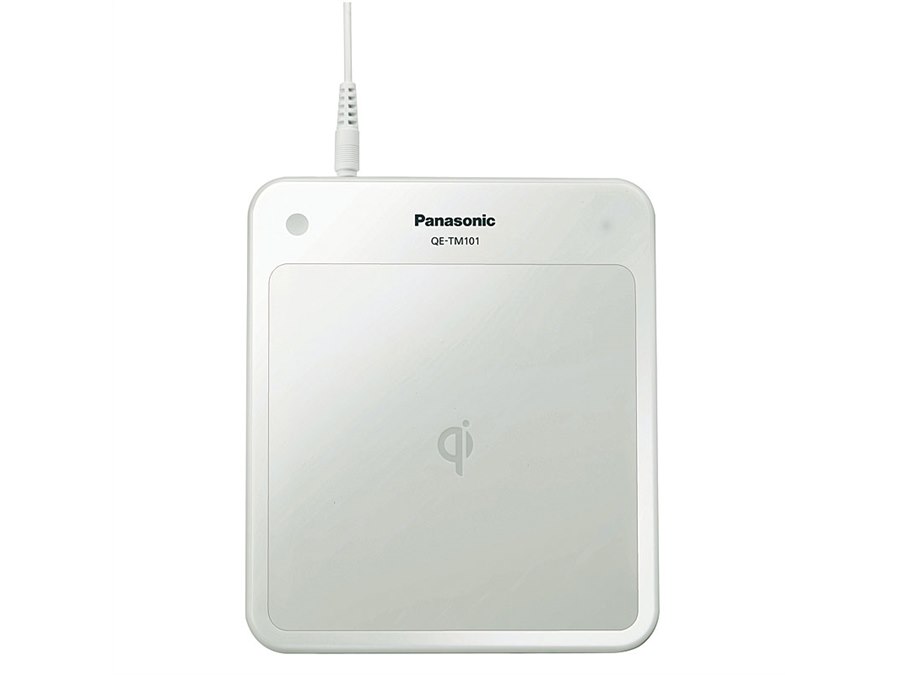

実はこの方式はQi2が登場する10年以上前にすでに実用化されており、実際に製品もリリースされていた。たとえば2011年4月にリリースされたパナソニックの無接点充電パッド「QE-TM10」は、フリーポジション充電が可能なムービングコイル方式のQi規格の充電器として登場した(すでに販売終了)。

本製品上の好きな位置にQi受電デバイスを置くと、自動的に送電コイルがデバイスの受電コイル位置に移動して充電が開始される。またパッド上に複数の受電デバイスを置くと、1台目の充電後に自動的にコイルが移動して2台目の充電を開始する「予約充電機能」も備えていた。

しかし、当時はまだQiに対応したスマートフォンはほとんどなく(iPhoneがQiに対応したのは2017年10月登場のiPhone 8/X以降)、いつしかムービングコイル方式の充電器は市場からその姿を消してしまった。

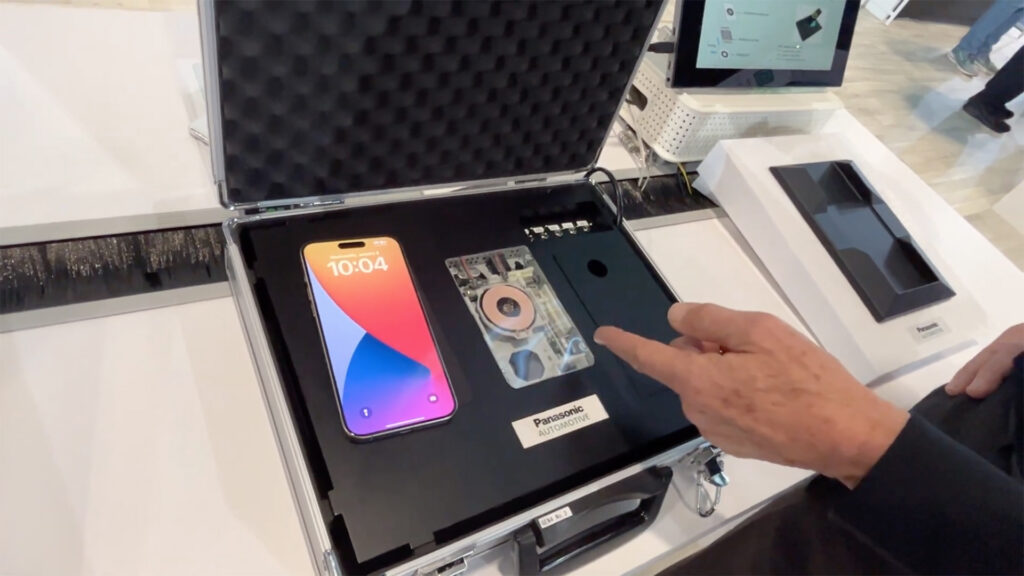

画像:パナソニック

ところがQi充電に対応するスマートフォンが急速に増えたことで、あるカテゴリでムービングコイル方式の充電器のニーズが復活した。それが車載用充電器だ。車載用のワイヤレス充電器では、コンソール上に置かれたスマートフォンなどの受電デバイスに非接触で充電を行うが、車上では加減速や振動などによって受電デバイスが移動したり、コンソール上に他の物と一緒に置かれたりすることから、コイルのアライメントを安定的に一致させることが難しい。

コイルのアライメントがずれた場合、電力の伝達ロスや発熱を抑えるため自動的に送電を停止する安全機能が働く。しかしユーザから見れば「充電していたはずなのに充電できていない」といった事態となることから、充電器のコイル位置を自動的に調整できるムービングコイル方式が改めて見直されたというわけだ。

Panasonicのムービングコイル技術はトヨタ自動車のクラウンに「2軸ムービングコイル方式」が、アルファードとヴェルファイアには「1軸ムービングコイル方式」のQi充電器が、それぞれ採用された実績を持つ。今回、この技術がQi2のAPP規格として採用されたことで、車載用をはじめとするムービングコイル方式の充電器でQi2対応が実現される見込みとなった。

画像:Wireless Power Consortium

「Qi2 Ready」はQi2普及の起爆剤となるか?

WPCがQi v2.0をリリースしたのは2023年1月のこと。Qi 2.0ではiPhoneに採用されていた磁力アライメント技術「MagSafe」をベースに、MPP(Magnetic Power Profile)を規格化し、これに対応した製品に「Qi2」の表記を認めた。

つまりQi v2.0に対応していても、MPPに対応しない(磁石を持たない)デバイスにはQi2表記が認められていなかった。これはMPPの市場への普及によって、コイルのアライメントずれによる発熱やバッテリ膨張などの事故を防ぐという目的があった。

Qi v2.0の登場から2年、充電器の多くがQi2に対応する一方で、世界で約70%のシェアを占めるとされるAndroidスマートフォンのほとんどは未だMPPに対応していない。Qi2対応の受電デバイスはWPCの予想に反して普及が進んでいないのが現状だ。

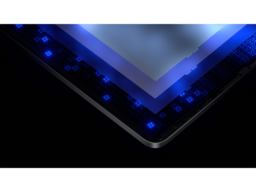

MPPに対応するには磁石の搭載が必須で、レアアースのネオジムやサマリウムコバルトなどをベースとした強力な希土類磁石が求められる。また受電コイルを取り巻くようにリング状に配置するため、20個前後の磁石を搭載する必要がある。

軽量化や低コストが求められるスマートフォンでは、このような磁石の搭載は重量増やコストアップにもつながることから、特に競争の激しいエントリーモデルを中心にMPPの普及が進まなかったものと考えられる。

クレジット:iFixit

そこでQi v2.1では新たに、MCPE(Magnetic Cover Power Enhancement)およびMCPM(Magnetic Cover Power Magnet)の2つの規格を策定し、受電デバイスそのものがMPPに対応していなくてもQi2規格を満たせるようにした。

たとえばEPP(最大15W)にしか対応していないスマートフォンでも、MCPE規格に適合する磁石を備えたケースなどのアクセサリを装着することでMPPに対応でき、Qi2充電器などのQi2アクセサリを利用できるようにした。

またMCPMは磁気カップリングと呼ばれる方法でコイルのアライメント調整を可能にし、フィールドスルーマグネットを介してアクセサリカバーを利用できるようにした。これによってスマートフォンなどに直接磁石を搭載しなくてもMPPを利用することができるようになり、Qi2認証を得られるようにした。

クレジット:Apple

iPhoneアクセサリの充実に期待

これらQi v2.1で実施された拡張はすべて、Qi2対応の製品を充実させることがその目的だ。Qi2対応製品が増えればMagSafeアクセサリの裾野が広がり、iPhoneユーザにとってもそのメリットは大きい。

一方で次期Qi v2.2への動きもすでに始まっている。サムスンセミコンダクター社は今年1月、Qi v2.2規格に対応するというQiコントローラ「S2MIW06 PMIC」を発表した。同チップは従来のQi規格を大きく上回る、最大50Wの電力伝送を実現するという。

またGoogleもQi v2.2規格の開発において主導的な役割を果たすと同時に、独自の高出力ワイヤレス充電技術をWPCに提供する、としている。今年以降、Qi2をめぐって各社の動きが活発になりそうだ。

著者プロフィール