iMacやMacBook Proなど、現在のMacの筐体の多くはアルミニウムとガラスで作られている。ほとんどのデジタル製品がポリカーボネイトなどのプラスティック筐体を採用しているのに対し、これはAppleならではの極めて特徴的なデザインといえる。

では、なぜAppleは自社製品にアルミニウムとガラスを多用するのか。これが今回の疑問だ。

金は王様、アルミニウムは優等生

Apple製品がアルミニウム(以下、アルミ)とガラス素材を多用するのにはさまざまな理由があるだろう。「強度がある」「金属としては軽い」「プラスティックよりも熱を放出しやすい」「加工しやすい」「腐食しづらい」などだ。そして、もう1つの大きな理由に、「リサイクルのしやすさ」がある。

この世の中で、もっともリサイクルしやすい素材がなんであるかご存じだろうか。それは金である。金は腐食しないし、簡単に溶かして別の製品に再利用できる。価格が高く貴重なので、ある程度のリサイクルコストをかけてもペイする。また、高価な金属なので誰もが大切にし、ポイ捨てなどにより散逸してしまうこともない。「金をリサイクル」などという言い方は誰もしないが、実はほぼ100%に近いリサイクルが行われている素材なのである。

金が「リサイクルの王様」だとしたら、「リサイクルの優等生」と呼ばれているのがアルミだ。もっともリサイクルのしづらいアルミ缶(社会が協力してくれないと散逸してしまう)の場合ですら、リサイクル率は93.4%(平成21年度アルミ缶リサイクル協会)という高い数値を誇る。

アルミは原料のボーキサイトを処理したあと、電気分解で作るしか方法がなく、大量の電力を使用する。ところが、いったんアルミになってしまえば、腐食するのは表面だけで、約660度という金属としては低い温度で溶けてくれる。そしてあとは型に入れて冷やせば別の製品に生まれ変わるというわけだ。アルミを溶かすリサイクルでは、原料のボーキサイトからアルミを作るエネルギーの3%ほどしか必要ないといわれている。

ただし、純粋アルミというのは少なく、ほとんどの場合はアルミ合金なので、別種のアルミ合金を混ぜてリサイクルすると難しい問題が起きる。それでも、エネルギーコストは新品アルミの製造の半分以下であるといわれている。Apple製品にどの種類のアルミ合金が使われているかは、企業秘密なので明らかにされていないが、素人の見た目では全製品に同じ、あるいは数種類のアルミ合金が使われているように見える。Appleが回収したiMacやMacBook Proなどのアルミは極めて低コストで、効率よくリサイクルされていることだろう。

おすすめの記事

廃プラスティックの行く先

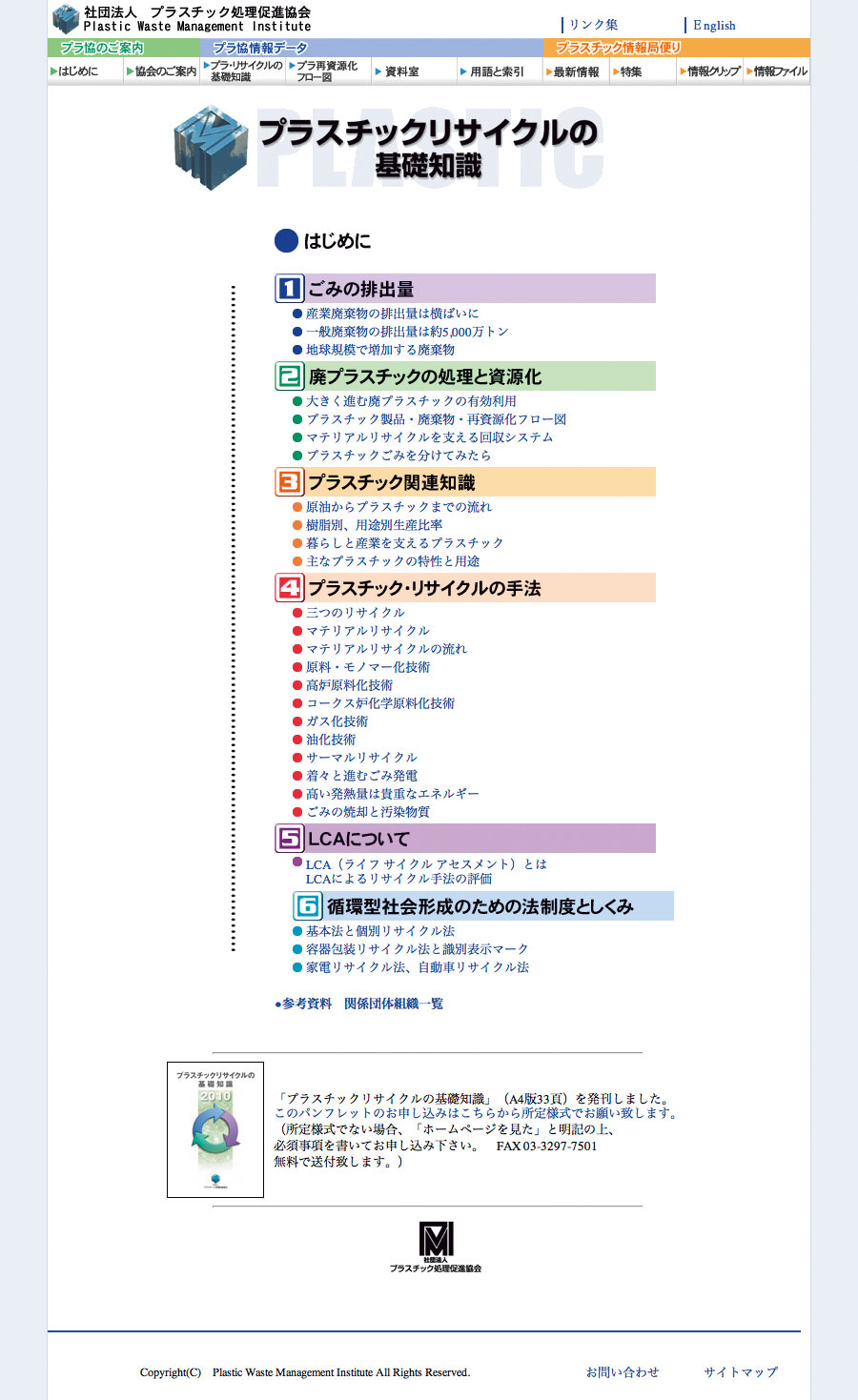

一方で、プラスティックもリサイクル率は高い。プラスティック処理促進協会の資料によると、2008年度の回収率は約85%。アルミには及ばないものの、かなりの好成績だ。しかし、問題はここからなのである。

アルミの場合、ほとんどが再びアルミ製品となって甦る。アルミ缶リサイクル協会の資料では「アルミ缶からアルミ缶に生まれ変わる」水平リサイクル率が62.5%もある。

アルミ缶のような金銭的価値の小さいものを回収するのは極めて難しい。全員が缶専用のゴミ箱に捨てるわけではなく、ほかのゴミと混ぜられたり、ポイ捨てされてしまったりする。また、回収したあとも手間がかかる。缶の中に飲み物が残っていて腐敗していたり、タバコの吸い殻やゴミが入っているとそれらを取り除かなければならない。

さらに、アルミ缶の場合、胴体の部分とふたの部分では異なるアルミ合金が使われており、このような異なる合金は分解してリサイクルに回さなければならない。こうして回収されたアルミ缶から再びアルミ缶になる量が62.5%。これは驚異的な数字だといえる。

一方、回収されたプラスティックがリサイクルされる率はなんと76%(プラスチック処理促進協会、2008年)。これも驚くほど優秀な数字に見える。しかし、内容を見てみると、ちょっと首をひねるような点がいくつも出てくるのだ。というより、難しい言葉を使って、市民を煙に巻こうとしているのではないかとすら思う。

プラスティックのリサイクルには3つの方法がある。「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」だ。マテリアルリサイクルは再びプラスティック原料や製品となるもの。これは理解しやすい。しかし、問題はあとの2つだ。

「サーマルリサイクル」は「セメント原燃料、ゴミ発電、RDF、RPF」となっており、これは何かというと、要するに古紙を混ぜたりして、燃料として燃やすということ。電力を起こしたり、施設の暖房に使ったり、温水プールや温泉を暖めるのに使われる。結局、燃やしてしまうわけだが、熱を回収しているので、リサイクルというわけなのだ。

しかし、そんなことをいったら、普通の家庭ゴミの焼却場だって、今どき市民が使える温水プールと温泉を併設していたりするのだから、リサイクルされない廃棄物はほとんどなくなってしまう。これをリサイクルと呼べるなら、埋め立てだって「ランドリサイクル」といえそうだ。

「ケミカルリサイクル」というのは名前が難しいが、これも高炉還元剤、コークス炉化学原料などになる。製鉄している高炉に廃プラスティックを入れると、急激に燃焼して高炉内の酸素を吸収し、生産する鉄の品質が高くなるというもの。このような還元剤は廃プラスティックから一手間かけて製造するというだけで、これも結局燃やしてしまうことには変わりない。

つまり、私たちの常識的な感覚でのリサイクルはマテリアルリサイクルだけで、これは28.2%にすぎない。ケミカルリサイクルは3.3%、サーマルリサイクルは68.5%もある。結局、集めた廃プラスティックの7割は燃やされてしまうわけだし、さらにマテリアルリサイクルした再プラスティック原料のうち、商品価値があるのは50%、残りの半分は再度残渣として廃棄物になってしまう。

学ぶべきAppleの“バカ真面目”さ

もちろん、ケミカルリサイクルやサーマルリサイクルがけしからんというわけではない。廃プラスティックを使わなければ、重油やコークスといった燃料を使うことになるのだから、そのようなエネルギー資源を節約することには寄与しているからだ。しかし、疑問なのは、なぜそれを堂々と「燃料として使っています」といわずに「リサイクル」といい張るのだろうか。

ヨーロッパにはサーマルリサイクルという言葉はなく、同じことを「エネルギーリカバリー」(エネルギー回収)と呼んでいる。やっていることは決して悪いことではないのに、自ら口を濁すことによって、さも悪いことをこそこそやっているような印象を与えてしまっている。

Appleのエンジニアたちがアルミとガラスという素材を選んだのは、環境面だけの観点ではなく、さまざまな視点からの選択だっただろう。

しかし、そのプロセスの中で、このプラスティックとアルミのリサイクルの実態について間違いなく議論が交わされたはずだ。そして、「環境にいい製品を私たちは作っている」と胸を張って堂々といえる素材を選んだ気がしてならない。

このような真っ直ぐな考え方は、製品を通じて必ず消費者に伝わる。iPodが登場して以来、複数のほかのメーカーの方から「Apple製品ばかりがなぜウケるのか。技術的にはウチのほうがはるかに上なのに」という嘆きを耳にすることが何度もあった。

立場上、私もその場は「そうですよねえ、不思議ですよねえ」と相づちを打たざるを得なかったが、自分の心が虚ろになっていくのがわかるほど悲しくなった。

Appleのエンジニアたちを日本的ないい方でいえば、バカがつくほど真面目で、子どもと同じレベルの純粋さを持っているのだ。だから、私たちはバカがつくほどApple製品を愛してしまう。この点を、私たちはAppleから真剣に学ばなければならない。

※この記事は『Mac Fan』2010年10月号に掲載されたものです。

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)