Macユーザにはおなじみの「Evernote」や「Dropbox」などは、クラウドサービスと呼ばれる。

しかし、「クラウド」を技術用語辞典で調べてみると、ものすごく難しい定義が書いてあって、

よく理解できない人も多いのではないだろうか。

いったい「クラウド」とはなんなのだろうか。これが今回の疑問だ。

クラウドにアクセスすれば恵みの雨が降る

すでに読者の方はさまざまなクラウドサービスを使っていて、どういうものがクラウドなのかは実感としてわかっていることだろう。GmailやEvernote、Dropboxなど、便利なクラウドサービスは私たちの身の周りに溢れている。

しかし、その一方で、用語辞典で「クラウド」を調べてみると「SaaS、PaaS、HaaSの3層から構成される技術体系で…」と定義されていて、読んでいると頭が痛くなるとともに、何か違和感を感じる人も多いのではないだろうか。

「クラウドって、そんな小難しいものなの?」という違和感だ。今回は、この違和感を解きほぐしてくれるエピソードを紹介したい。

クラウドという言葉が初めて登場したのは、2006年8月6日の検索エンジン戦略会議の席上での、Googleの当時のCEO、エリック・シュミットの発言だといわれている。「PCか携帯電話に関係なく、クラウド(雲)にアクセスすれば、恵みの雨を受けられる」というもので、Googleのサービス群の特徴を比喩的に述べたものだった。

面白いのは、この発言にさまざまな反論が出てきたことだ。Sun MicrosystemsのCEOであるジョナサン・シュワルツは「昔からあるネットワークコンピューティングを新しい言葉に置き換えただけではないか」といい、OracleのCEO ラリー・エリソンは「すでに我々がやっていることを、宣伝文句を変えただけではないか」といった。

2人の指摘どおり、クラウドは技術的には昔からあったものに過ぎない。それが「SaaS」「PaaS」「HaaS」などと呼ばれるものだ。インターネット経由でアプリケーションを提供するものがSaaS、OSやプラットホームを提供するものがPaaS、ハードディスクドライブや仮想PCを提供するものがHaaSだ。

このようなサービスは、主に法人向けに盛んに提供されてきた。つまり、この2人から見れば「我々が今まで粘り強くやってきたサービスを、Googleは名前を変えておいしいところだけ持っていこうとしている」と警戒するのも当然のことなのだ。

おすすめの記事

“クラウドの中”で処理されるのがポイント

確かに、GmailはWebメール、EvernoteはWebクリッピングサービス、Dropboxはオンラインストレージであり、従来のサービスと基本的には同じものだ。しかし、決定的に違うところがある。それは「クラウド内でなんらかの処理が自動的に行われる」という点だ。

たとえば、普通のオンラインストレージサービスの場合、「Pages」で作った書類を携帯電話で見ようとすると、携帯電話にPages書類が読める機能が備わっていなければならない。しかし、Dropboxではクラウド内で自動的にファイル形式を変換してくれる。そのため、PagesやNumbers、Keynoteで作った書類をただDropboxフォルダに入れるだけで、AndroidやWindowsからでも見られるようになるのだ(ちょっとレイアウトが崩れたりするが)。

また、Evernoteでは書類のスキャン画像をアップロードすると、日本語であっても文字スキャンが行われ、文字検索ができるようになる。このように、クラウド内で自動的に処理が行われて、ずっと使い勝手がよくなるというのがクラウドの特徴なのだ。

つまり、SaaSなどという用語を持ち出して、技術的な説明をしただけではクラウドの本質は説明できないことになる。クラウドはクラウド内である種の処理をすることで、従来とは次元の異なる使い心地のよさを実現しているのだ。

クラウド利用の鮮やかな成功例

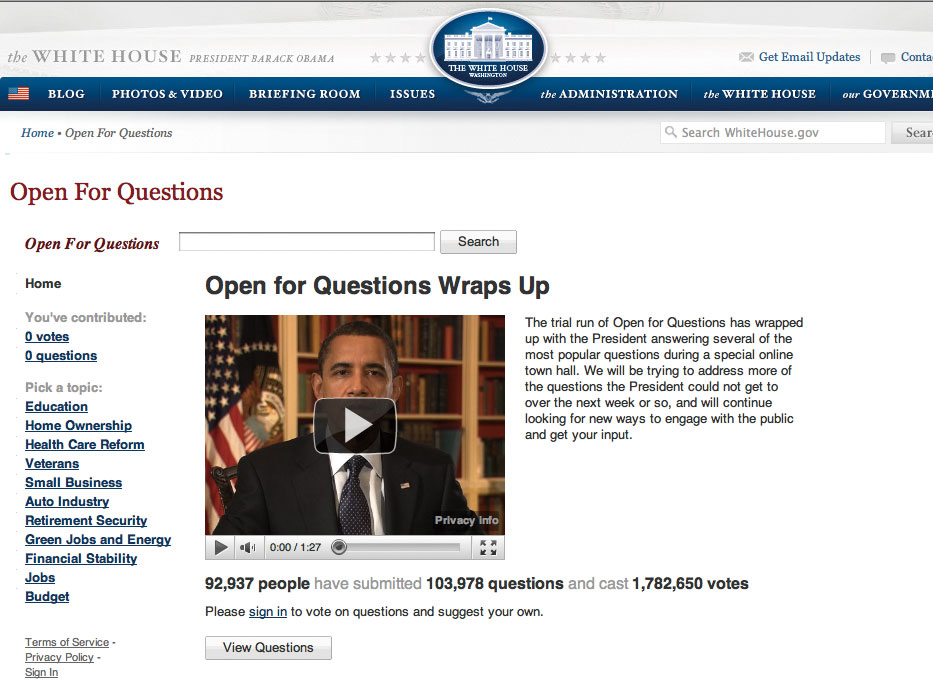

また、クラウドは従来のデータセンター的なネットワークコンピューティングではできなかったことを実現し、さまざまな分野で活用されている。その最たる例が、ホワイトハウスの「Open for Questions」だ。

これは市民が参加できる討論サイトで、市民からの質問にオバマ大統領が答えてくれることで有名だ。このようなWebサイトの場合、通常はアクセス数は少ないが、オバマ大統領が登場するとアクセス数は何十倍、何百倍にも増える。だからといって、自前で回線やサーバを用意するとなると、最大アクセス時に合わせた設備が必要となり、莫大なコストがかかってしまう。そこで、Open for Questionsは「Google App Engine」を利用している。アクセス数が急激に増えてもGoogleが調整してくれるため、低コストで運営できるのだ。

Washington Postの鮮やかな成功例もある。それは、クリントン大統領時代のヒラリーのスケジュールノートが情報公開されたときのこと。そのノートは1万7481ページもある膨大なPDFファイルで、なおかつ画像データであり、手書きメモも含まれていたため、そのままでは文字検索ができなかった。

Washington Postとしては、これを検索できるようにテキスト化すれば、さまざまな検証報道ができると考えたが、OCRソフトを使うと手書きページは1ページあたり30分かかってしまう。そこで、Washington Postは「Amazon EC2」を利用して200台の仮想マシンを設定したところ、OCR処理は9時間で終わったのだ。処理後は仮想マシンを解約し、かかった費用はたった144ドル62セントで済んだ。

日本にも優れた例がある。それはエコポイントの申請サイトだ。エコポイントに関する補正予算が成立したのは2009年5月末。7月1日から運用開始なので、サイトの開発期間は1カ月しかない。普通に考えれば、「物理的に不可能な」状況だ。

しかし、そこにSalesforceのクラウド型プラットホーム「Force.com」が使われた。このサービスはハードウェアやソフトウェアを導入することなく、あらかじめ用意されたパーツを組み合わせていくことでビジネスアプリやWebサイトを構築できるもの。これを利用して、エコポイントの申請サイトが出来上がった。エコポイント制度はいろいろトラブルがあったものの、申請サイトはおおむね問題なく機能した。たった1カ月で、膨大な数の人が利用するサイトが作れて運用できたのだ。

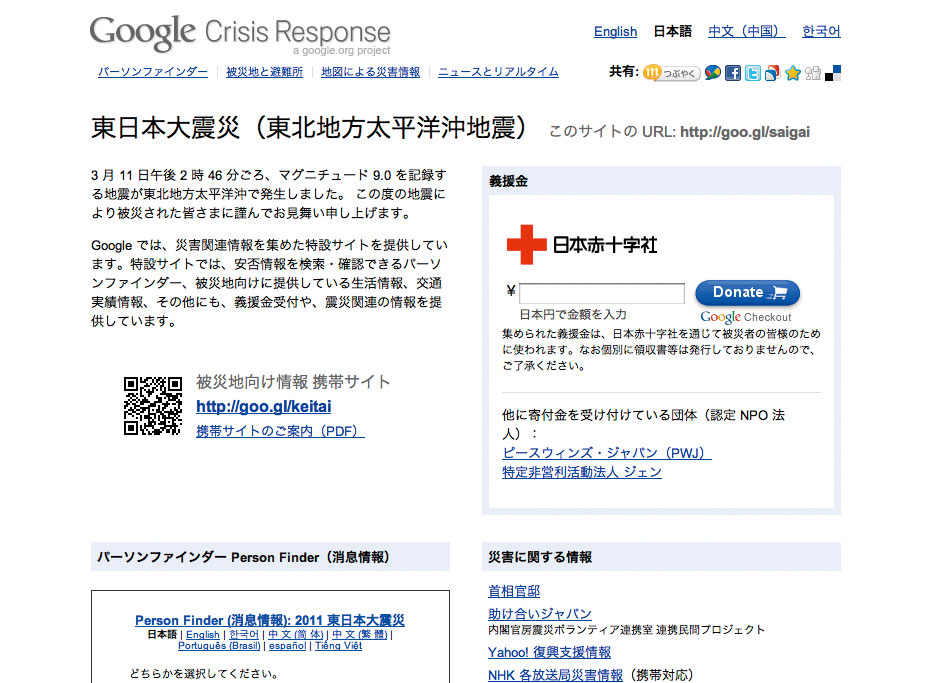

この他にも、クラウドが利用された素晴らしい例はいくつもある。震災がらみの情報発信=パーソンファインダー、避難所マップ、道路開通マップなどが、震災後数日で運営が始まった。これもクラウドのよさだ。

クラウドは技術的な定義だけを見たら、従来の技術の延長にしかすぎない。でも、明らかにまったく別の世界を切り開こうとしているのだ。

※この記事は『Mac Fan』2011年6月号に掲載されたものです。

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)