ジョブズ復帰直後。Appleの財政を物語るPowerBook 3400cの成り立ち

PowerBook 3400cがデビューしたのは、1997年の2月。こちらの記事で取り上げたPowerBook 2400cがほぼ日本専用モデルだったのに対し、これは幅×奥行×厚みが約29×24×6cmで重さが3.27kgと大きく重く、いかにもアメリカのパワーユーザを意識したハイエンドマシンであった。

しかし、この時期のAppleは、前年末に故スティーブ・ジョブズが復帰を決めたばかりで、当時のCEOギル・アメリオが率いる会社の財政が最悪の状態にあり、新機種開発の予算も限られていた。その中で、小型化を重視したPowerBook 2400cにはゼロから新設計された筐体が与えられたわけだが、PowerBook 3400cはその煽りをくらって、既存モデルのビッグマイナーチェンジ的な成り立ちを余儀なくされたといえる。

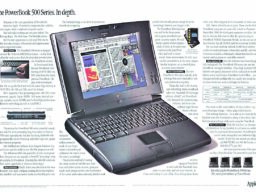

具体的には、それまでのハイエンド機だったPowerBook 5300シリーズの基本デザインを踏襲し、より大きなディスプレイ(といっても、10.4インチから12.1インチへの拡大で、解像度もわずか800×600ピクセルに過ぎなかったが)とメディアベイを搭載するために、筐体が奥行き方向に引き延ばされたのだ。メディアベイには、フルサイズのCD-ROMドライブユニットやフロッピーディスクドライブユニットなどを装着でき、ドライブ自体が稼働していなければPowerBook本体が電源オンのままでユニット交換が可能なホットスワップ対応であることも大きな特徴だった。

奥行きを拡大した分、キーボードとディスプレイヒンジの間にスペースが生まれたが、Appleはそこに画面の明るさ調整ボタンやステレオスピーカを配するデザイン処理を施した。しかし、そこまでしても、その外観は明らかにPowerBook 5300シリーズの焼き直しであり、期間とコストを最小限に抑えて開発された製品であることは隠せなかった。

世界最速のスペックを備える一方で…。“アメリオ体制”の限界を露呈した悲しきモデル

マルチメディア機能を重視したPower Book 3400cはサウンド再生にも力を入れ、5300シリーズにはなかったもう1組のステレオスピーカをディスプレイの裏側に組み込んだ4スピーカシステムを実現した。そのアイデアはよかったものの、音質はそれほど向上せず、凝った設計の割には音が悪いと評された。しかも、スピーカを内蔵した分、ディスプレイカバーが分厚くなり、携帯性も低下してしまった。

それでもPowerBook 3400cは、当時の世界最速のノートPCであり、QuickTimeの動画再生やネットサーフィンがスムースに行えることが盛んにアピールされた。そして、その性能にはそれなりの対価も要求されたのである。たとえば、今、MacBook Proのハイエンドモデルは標準仕様で約22万円だが、PowerBook 3400cは何と70万円以上、オプション次第では100万円を超える価格設定がなされ、一般ユーザには手の届かない高嶺の花だった。

結局のところ、PowerBook 3400cは10カ月も経たずに、ジョブズの手によって、同一筐体にPowerPC G3チップを搭載したPowerBook G3で置き換えられ、さらにその半年後には黒い曲面ボディを持つPower Book G3シリーズに取って代わられた。さまざまな意味でPowerBook 3400cは、アメリオ体制の限界を露呈した製品だったのである。

おすすめの記事

著者プロフィール

大谷和利

1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)