※この記事は『Mac Fan』2011年1月号に掲載されたものです。当時のAppleユーザを取り巻く雰囲気を楽しみながらご覧ください。

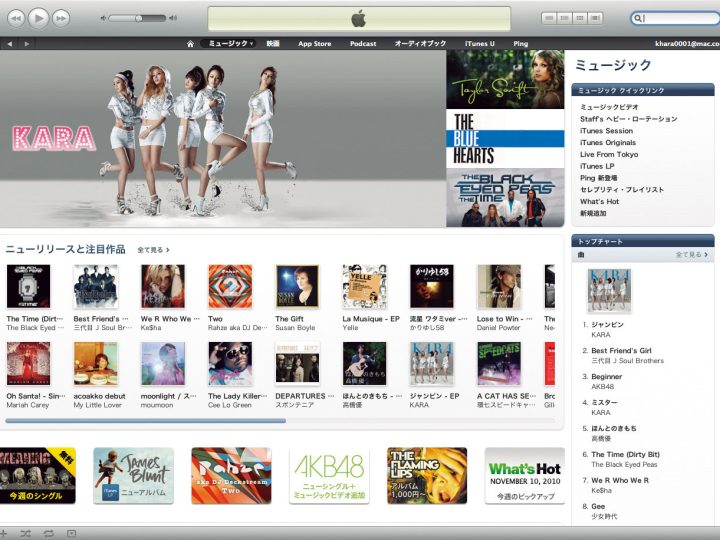

Googleが音楽配信サービスを始めるのではないかという噂が飛び交っている。その真偽はともかく、音楽コンテンツをクラウド化させたなんらかのサービスを目指しているのは間違いない。

では、Appleは、それに対抗してiTunesをクラウド化させるのか。そして、将来的には音楽はすべてクラウド化することになるのか? これが今回の疑問だ。

Googleミュージック、スタートの噂

この秋ないしは2010年内に、「Googleミュージック」が開始されるという噂が飛び交っている。真偽のほどはわからないが、Googleが音楽著作権ビジネスのエキスパートを雇用し始めたというニュースは、今年の夏頃から報じられていたし、米音楽業界関係者との接触も報じられているので、時期はともかく、音楽サービスに意欲を示していることは間違いないだろう。

では、どのようなサービスになるのか。インターネットの大半の意見は、iTunesストアのクラウド版というもの。つまり、音楽を購入してもデータはダウンロードされず、クラウド(サーバ)上からストリーミングで再生されるという仕組みだ。2010年内に登場するであろう「Android3.0」に、このクラウド音楽機能が搭載されるという噂がある。しかし、これだけの情報では、イメージが湧かないだろう。そこで、どんなサービスになるのか、より深く考察してみたい。

クラウド化で音楽は生き返る

まず、Googleがクラウド音楽サービスを始めるのは初めてのことではない。2009年春から中国で、音楽を無料で聴け、ダウンロードできるサービスを始めている。IT業界では驚愕すべきニュースだったが、世間ではあまり注目されなかった。それは中国の特殊事情のためだ。

ご存じのとおり、中国は著作権意識が低い。街中で音楽CDを買おうとしても、平気で海賊版が並んでいて、正規版を探すほうが難しいくらいだ。そもそも正規版と海賊版を見分けることも困難で、多くの消費者は正規版を購入していると思い込んでいるか、気にしていないのいずれかだ。

よって、音楽業界は最初から、CDによる収入を当てにしていない。Googleが「音楽を無料で配信し、広告収入の一部を著作権者に還元する」ともちかけると、快く応じたのはそういった事情からだ。

この状況を鑑みて中国を「知財後進国」とバカにするのは簡単なことだが、一部ではむしろ音楽先進国と評価する声もある。というのは歌手たちはCDによる収入が当てにできないので、コンサートツアーを極めて熱心に行う。週休1日でステージに立つのが普通だし、1日2公演することもある。

そのため、中国の歌手、バンドは例外なく技術レベルが高い。CDを発売するのはプロモーション用と割り切っているようなところがあり、人気歌手でも1000枚ほどのCDを発売すれば、あとは海賊版業者がせっせとコピーして「宣伝」をしてくれるのだ。

これは消費者にとって音楽天国だ。なぜなら、パソコンさえあればいつでも好きな音楽が聞き放題だからだ。そして、チケット代は決して安くはないものの、ライブに行けば、場数を踏んだアーティストのパフォーマンスを堪能できる。

ただし、Googleのこの中国向けサービスをそのまま米国や日本で展開することは難しいだろう。なぜなら中国の音楽業界にとっては「金にならないと思っていた配信著作権料が、Googleのおかげで金になる」だが、米国や日本の音楽業界にとっては「ドル箱だった著作権料が大幅に減少してしまう」となるからだ。

おすすめの記事

収益+市場分析を提供するGoogle

もう1つ、考えられるサービスの形がある。それは「YouTube Disco」に近いサービスだ。検索窓からアーティスト名や曲名を入れて検索すると関連アーティストや関連曲のプロモーションビデオが芋づる式に見られるというもので、iTunesの「Genius」機能のビデオ版と考えればいいだろう。

現在、YouTubeにアップされているプロモーションビデオについては、著作権者が「広告収入の一部を受け取る」「視聴統計情報を受け取る」「削除する」のいずれかを選べるようになっていて、やや曖昧な部分が残されている。きちんとした契約を行い、収益面や権利関係を明確にして、Googleミュージックとするというのは考えられる話だ。

その場合、広告収入からの還元だけでは、著作権者の合意を得ることは難しいだろうから、なんらかの課金制度が導入される可能性が高い。その方法、価格の予想はつかないが、市場にインパクトを与えるという意味では、1曲25セントないしは聞き放題月額9ドル95セントあたりの数字がピボットプライスになるのではないかと思う。

あるいは、統計情報による市場分析が大好きなGoogleとしては、思い切って、音楽商品の代金を購入代金から視聴代金に転換させる可能性もあると思う。

つまり、1曲いくらで購入するのではなく、ジュークボックスのように1プレイいくらにするのだ。こうすると、従来のCDのようなパッケージ販売でありがちだった「話題作り」「プロモーション」「握手権などを餌にした多重買い」といった効果は減り、「いい楽曲は何回も再生され、利益も上がる」という音楽本来の利益構造に戻っていく。

それでも音楽業界は収益面で満足できないかもしれないが、Googleお得意の「誰がどこでどのような曲を聴いたのか」という分析情報を著作権者に提供することで、契約にこぎつけるかもしれない。この「Pay per Listen」課金が実現できれば、音楽業界は利益追求よりも、質の追求を重視せざるをえなくなる。

もちろん、最後の可能性も残されている。それは、すべて無料で配信して音楽業界から怒られたら個別に対処をしていくというヤングGoogleお得意の一点突破作戦だ。しかし、現在のGoogleは、もうヤングとはいえない成熟した企業でありインフラである。今でもそんなやんちゃなことができるとは少し考えづらい。

謎のデータセンター

多くの人にとって、音楽はストレージに入っているか、クラウドに置かれているかはどうでもいいことだろう。むしろ、iPhoneユーザなどは、音楽はクラウドに置かれているほうが都合がいいくらいだ。このようなGoogleの動きを察知して、当然AppleもiTunesをクラウド化することを検討しているに違いない。

そこで気になるのが、年内に完成予定のAppleの新データセンターだ。米国ノースカロライナ州メイデン郊外に建設中の巨大データセンターの建設費は10億ドルといわれている。これはMicrosoftやGoogleのデータセンター投資額の2倍にあたるそうだ。現在、Appleのクラウドサービスといえば「MobileMe」だが、「まさかMobileMeのために、こんな巨大なデータセンターは建設しないだろう」という憶測から、「クラウド版iTunesサービスを始めるのではないか」と囁かれている。

その推測は極めて当然で、音楽に限らず、テレビ番組や映画、電子ブックなど、iTunesストアで販売されるコンテンツをクラウド化していく可能性は十分にあると思う。iPhoneやiPadなどでは、視聴したいコンテンツを「予約」しておくと、通信圏内にあるときに自動的にダウンロードしておいてくれるということになるかもしれない。そうなると、iPod nanoにもなんらかの通信機能が搭載されることになるだろう。

もちろん、このような話は、すべて噂話を元にした憶測にすぎない。しかし、時期はどうであれ、CDを部屋の棚いっぱいに並べておく時代が終わったように、音楽を大容量メモリやハードディスクに保存して聴く時代も終わろうとしていることだけは間違いない。Appleがコンテンツクラウドサービスに乗り出したとき、iPodクラシックは、本当の意味でクラシックになるのだ。

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)