目次

- WWDC25で紹介された「Wi-Fi Aware」。Wi-Fiルータを介さずデバイス同士でP2Pで通信できる

- Wi-Fi Aware導入の背景には、EUのデジタル市場法が。AirDropやAirPlayの“排他性”を指摘

- デバイス同士が直接つながる「Wi-Fi Aware」の仕組み

- iPhoneとAndroid間のAirDropはすぐに実現する? 2つのプロトコルが共存するジレンマ

- 2015年に策定。その後、10年間も“眠っていた”Wi-Fi Awareの技術

- iOS 26がWi-Fi Awareの停滞を解消。理想的なエコシステムの実現へ

- Wi-Fiが“空気を読む”時代。「Wi-Fiセンシング」により、ユースケースは拡大していく

- "規制”を“強化”に転換させた好例。Wi-Fi Awareの導入にみるAppleの戦略

日本でiPhone人気が高い理由の一つに、写真やファイルをワイヤレスで手軽に送受信できる「AirDrop」の存在があります。デバイスを直接つないだ高速なローカル通信なので、データ通信枠の消費を気にすることなく、高画質な写真をそのまま送ることが可能です。

しかし、AirDropを利用できるのはApple製品同士だけです。Androidスマホにも「簡単に写真を送れたらいいのに」と思ったことはないでしょうか。それが、近い将来かなうかもしれません。

WWDC25で紹介された「Wi-Fi Aware」。Wi-Fiルータを介さずデバイス同士でP2Pで通信できる

Appleは「iOS 26」および「iPadOS 26」で、近接ネットワーク標準である「Wi-Fi Aware」フレームワークを導入します。これは、クラウドやWi-Fiルータを介さずに、デバイス同士がピア・ツー・ピア(P2P)で直接通信できる仕組みです。

Apple製品に限らず、Androidなどほかのプラットフォームの対応デバイスともつながる、新しい可能性を開きます。

Wi-Fi Aware導入の背景には、EUのデジタル市場法が。AirDropやAirPlayの“排他性”を指摘

AppleがWi-Fi Awareを導入する背景には、EU(欧州連合)の「デジタル市場法(DMA:Digital Markets Act)」への対応があります。DMAは、巨大IT企業による市場独占を防ぎ、プラットフォームを開放することで公正な競争を促すことを目的に、2023年5月に施行されました。

EUは、Appleの独自プロトコル「AWDL (Apple Wireless Direct Link)」 によるAirDropやAirPlayといった機能の提供が排他的であるとし、同様の機能をサードパーティも提供できる標準技術による代替手段を求めています。

その標準技術の一つが「Wi-Fi Aware」です。EUは標準技術を単にサポートするだけでなく、アプリ開発者やユーザにとって実用的であるように求めています。ただし、AppleがAWDLで提供している機能やサービスをWi-Fi Awareに置き換えることまでは要求しておらず、 今後も自社製品間のスムーズな連係にAWDLを使い続けられます。

デバイス同士が直接つながる「Wi-Fi Aware」の仕組み

Wi-Fi Awareでは、2台のデバイスが互いを検出したあと、インターネット接続やアクセスポイントなしで、高速かつ低遅延の通信を確立します。

具体的な手順は次のとおりです。

(1)アプリの起動

送信側と受信側の両方のユーザが、同じWi-Fi Aware対応アプリをそれぞれのデバイスで開きます。

(2)役割の開始

「公開側(Publisher)」のデバイス(例: ファイルを送信したい側)のアプリがサービスを公開し、接続を待ち受けます。「購読側(Subscriber)」 のデバイス(例: ファイルを受信したい側)のアプリは、特定のサービスを検索します。

(3)デバイスの発見

「購読側」のデバイスの画面に接続可能なデバイスのリストが表示されます。

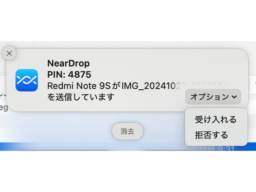

(4)ペアリング(初回接続時)

「購読側」がリストから接続したいデバイスを選ぶと、「公開側」のデバイスにPINコードが表示されるので、それを「購読側」のデバイスで入力すると接続が承認されます。

(4)のペアリングのプロセスは、Wi-Fi Awareの必須仕様ではなく、Appleがセキュリティ強化のために導入する独自拡張と考えられます。なりすましや誤接続、MITM攻撃(中間者攻撃)を防ぎ、当事者同士の安全な通信を確実にするステップです。

iPhoneとAndroid間のAirDropはすぐに実現する? 2つのプロトコルが共存するジレンマ

では、今年(2025年)の秋からAppleデバイスとAndroidデバイスの間で手軽なファイルの送受信が実現するでしょうか。

技術的な可能性は広がるものの、先行きはまだ不透明です。Wi-Fi Awareは、あくまで通信の土台となるフレームワークであり、OSに統合されたAirDropとは異なり、実際に機能を使うには、開発者がWi-Fi Awareに対応したアプリを作る必要があります。つまり、OSの対応に加えて、アプリにその機能が実装されて、はじめて利用できるようになるのです。

今後、プラットフォームの垣根を越える便利なアプリは登場するでしょう。ただ、iOSの「写真」アプリとAndroidの「フォト」アプリが直接つながるような、AppleとGoogleが協力した相互運用が実現するかはわかりません。両社はこれまで、この種の相互運用性には消極的でした。しかし、将来的な可能性として、クロスプラットフォームの機能・サービスを実現する技術的な土台が着々と整いつつあります。

2015年に策定。その後、10年間も“眠っていた”Wi-Fi Awareの技術

このように書くと、Wi-Fi Awareの活躍の場は限定的に思えるかもしれません。しかし、この動きはスマートデバイス市場の次なる成長を後押しする可能性を秘めているのです。

Wi-Fi Awareが生まれた背景には、ファイル共有やゲーム、IoT機器の連係など、デバイス間で直接通信するニーズの高まりがあります。これまで近距離通信に用いられてきたBluetoothは通信速度が遅く、大容量データの転送には不向きです。Wi-Fi Directは高速通信が可能ですが、デバイス検出のための電力消費が大きいという短所がありました。

こうした課題を克服するために、2015年に「NAN(Neighbor Awareness Networking)」が策定。この技術のWi-Fi Allianceによるブランディングが「Wi-Fi Aware」です。

Wi-Fi Awareは、Wi-Fiの役割を、単なるローカルエリアネットワーク(LAN)通信から、P2Pやパーソナルエリアネットワークへと広げる技術として注目されています。しかし、この十年を振り返ると、普及は期待ほど進んでいません。

iOS 26がWi-Fi Awareの停滞を解消。理想的なエコシステムの実現へ

Androidでは、2017年にリリースされたAndroid 8.0(Oreo)でOSレベルのサポートが開始されましたが、デバイスに実装するかどうかは各メーカーの判断に委ねられています。

その結果、アプリ開発者は「どの端末で動くかわからない機能」には消極的で、デバイスメーカーも「対応アプリが少ない機能」への投資に二の足を踏むという、典型的な「鶏と卵の問題」に陥っていました。

この状況を打破する可能性があるのが、今回のiOSによるサポートです。メーカーによって対応がまちまちなAndroidと異なり、iOS 26で動作するすべてのiPhoneで機能するため、開発者にとって魅力的な環境となります。

これまでのWi-Fi Awareの停滞は、技術そのものの問題ではなく、エコシステムの構造に起因するものでした。これを機にWi-Fi Awareに取り組む開発者が増えれば、Androidデバイスメーカーも対応を進め、一気に利用環境が広がるかもしれません。

Wi-Fiが“空気を読む”時代。「Wi-Fiセンシング」により、ユースケースは拡大していく

将来を見通すと、Wi-Fi Awareの真価は、近くのIoT機器やデバイスが提供しているサービスを、インターネットを介さずに直接見つけてやりとりできる「サービス発見プロトコル」である点にあります。

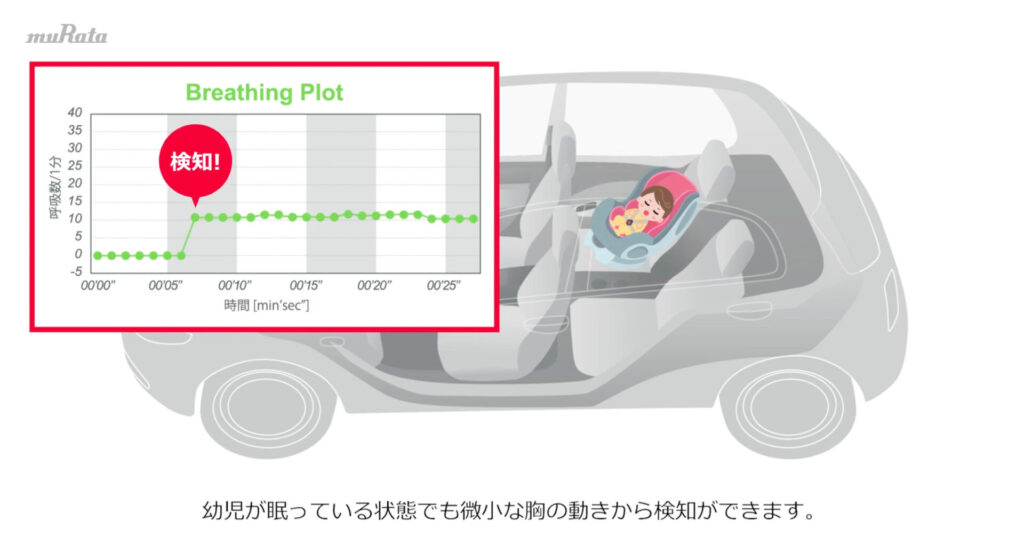

Wi-Fi技術の未来は、通信だけにとどまりません。5月28日に標準化が完了したIEEE 802.11bfには、Wi-Fi信号を利用し、存在、動き、ジェスチャ、さらには呼吸までも検知することが可能な「Wi-Fiセンシング」が盛り込まれています。

Wi-Fi Awareが「誰が、何を」提供しているかを伝え、Wi-Fiセンシングは「どこで、どのように」を伝える。この二つが組み合わさることで、スマートホームやヘルスケア、エンターテインメントなど、さまざまな分野で新しいユースケースが次々と生まれてくると期待されています。

“規制”を“強化”に転換させた好例。Wi-Fi Awareの導入にみるAppleの戦略

AppleによるWi-Fi Awareの導入は、規制という外的要因を、自社のエコシステムを強化する機会へと転換させた事例といえるでしょう。DMAの要求に対し、単に規制に対応するだけでなく、セキュリティや使いやすさといった“Appleらしい付加価値”を盛り込んだ、包括的な仕組みとして提供しようとしています。

断片化したAndroidのエコシステムよりもiOSのエコシステムのほうが魅力的なプラットフォームであることを開発者に印象づけ、オープンな標準技術から生まれる新しいクロスプラットフォームP2Pアプリの波を主導しようとしているわけです。

EU規制に起因するこの取り組みは、一見するとLightningからUSB-Cへの移行のような受け身の対応に見えるかもしれません。しかし、これは能動的な戦略です。かつてSafariのレンダリングエンジン「WebKit」がWeb 2.0とモバイルの発展を切り拓いたように、今回のWi-Fi Awareの導入も、未来の新しい市場を生み出すきっかけとなる可能性を秘めています。

おすすめの記事

著者プロフィール