Apple Intelligenceの発表ほか、センセーショナルな話題が盛りだくさんだったWWDC24。そして、Apple Vision Proのリリースで世界に衝撃を与えたWWDC23。では、一昨年のWWDC22はどんな内容だったのでしょうか。

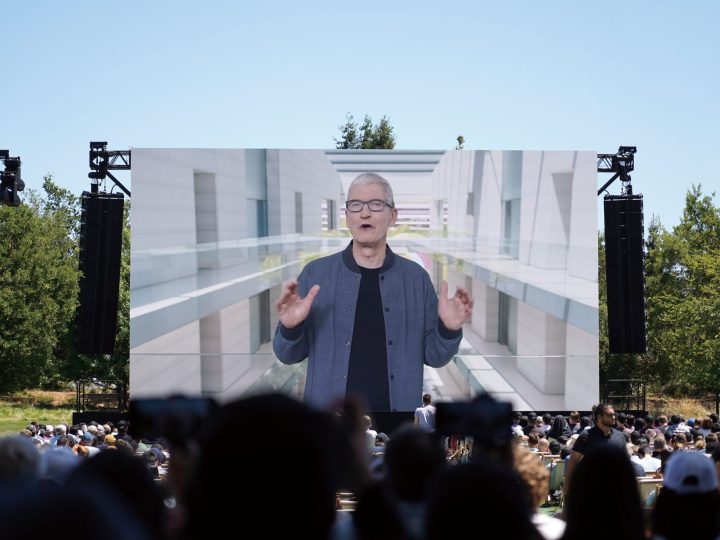

開催地・Apple Parkでイベントに参加したジャーナリスト・松村太郎さんのレポートから、その熱狂を振り返りましょう。

WWDC22、ハイブリッド開催の意義

新型コロナウイルスの影響を受ける前まで、WWDCはサンフランシスコやサンノゼのカンファレンスホールを貸し切って開催されていました。1500ドルのチケットが抽選販売され、世界中から6000人規模の開発者が集まり、基調講演、セッション、Appleのエンジニアによるハンズオンなどがその場で行われていたのです。

しかし、2020、2021年はリアルイベントの開催が行えず、そのすべてをオンライン開催とした結果、参加できる開発者は無制限に拡大されました。それまではチケットの争奪戦が行われていたこともあり、参加機会が必然的に限られていたことを考えると、開発者コミュニティにとっては明らかにプラスの変化と言っていいでしょう。

その一方で、シリコンバレー企業はイノベーションには対面のコミュニケーションやその場の雰囲気、雑談が重要だという共通認識が広がっており、AppleやGoogle、Teslaといった企業は社員に出社を促すようになっています。同様に、開発者との対面、対話によるコミュニケーションを通じたフィードバックは、Appleにとって貴重で、ほかに得がたい情報ということです。

WWDC22は、そんな背景を受けてか、現地に開発者を招き、野外に設置した大型スクリーンに基調講演の動画を投影するというハイブリッド開催となりました。2年間できなかった開発者との対話を如何なる形でも取り入れようという、Appleのうずうずした気持ちを解消する“意地”が感じられます。

M1チップの搭載によるiPadの躍進

WWDC22では、例年どおりiPhone、iPad、Apple Watch、Mac、そしてApple TVの次世代OSが公開され、基調講演ではその新機能や新しいAPIが紹介されました。

そんな中でも、今回もっとも飛躍を遂げたのはiPadOS 16でしょう。Macと共通の新しいウインドウ環境を提供する新機能「ステージマネージャ」によって、複数アプリを同時表示し、切り替えながら作業をするという、MacやPCのような生産性を獲得しています。

その中核を担うのがM1チップであり、ステージマネージャを筆頭とした一部機能は、M1搭載のiPadシリーズでしか利用できません。飛躍したマルチタスク性能を、M1の優れたGPUと大容量のメモリが処理するわけです。ちなみに、現行のiPadシリーズでM1を搭載しているのは、iPad ProとiPad Airの2モデル。これらが持つ大容量ストレージも、新しいiPadの体験を支える重要なポイントとなるでしょう。

今回の発表をとおして、AppleがiPadシリーズにもM1を採用した理由と、今後の戦略が見えてきました。M1は、Macの省電力性と性能のバランスをそれまでの常識を超えるレベルで引き上げましたが、その影響はMac以上にiPadが受けることになりそうです。

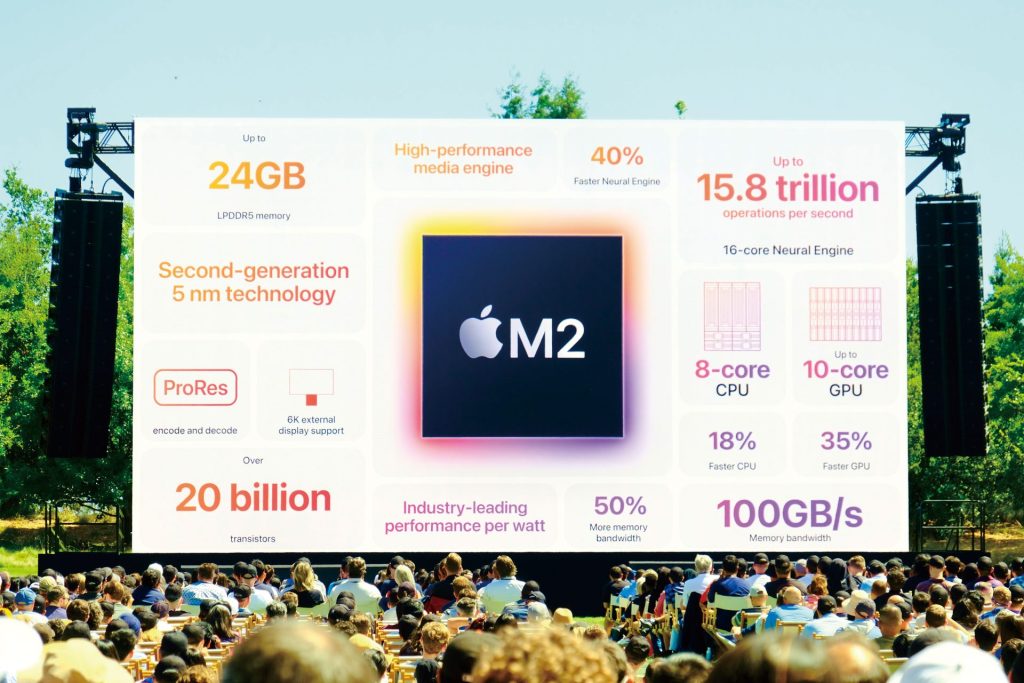

M2、進化の秘密

はじめてのMac向けAppleシリコンは、2020年のWWDCで発表され、2年間という移行期間が設けられました。今年はその2年目であり、現在、Mac Pro以外のすべてのラインアップがIntelチップからAppleシリコンにリプレイスされています。

そして今回登場したのが、Mシリーズの第2世代にあたるチップ「M2」です。同時に、M2を搭載するマシンとして、まったく新しいデザインとなったMacBook Airと、これまでのデザインを踏襲した13インチMacBook Proが発表されました。

Appleは、自身を「チップメーカー」ではなく「製品メーカー」だと位置づけています。そのため、個別のチップの良し悪しではなく、出来上がる製品を見据えたチップの設計と実装を行う、というのがAppleシリコンの流儀です。市場の一般的なチップは、世代に分かれ、世代の中で各セグメント向けに性能や省電力性などの特性を追求してきました。そういった“既存のチップ市場”では競争しないという姿勢から、Appleは自社を「製品メーカー」と言っているのでしょう。

M2は、第2世代の5nmプロセスで製造されています(M1が開発されているのは第1世代の5nmプロセス)。それによる性能と省電力性の向上だけでなく、M1 Pro/Maxで培ったメモリ帯域幅、メディアエンジンの搭載などといった2年間の飛躍を携えて進化を果たしました。ちなみに、M1搭載のMacBook AirはM2搭載モデルと併売されます。Appleは、M2とM1それぞれを搭載したMacBook Airを、異なる役割を持ったマシンと考えているのでしょう。

M2搭載のMacBook Airを試す

現地では、新MacBook Airを触る機会も得られました。「とにかく薄いシンプルな板」これが最初の印象です。従来モデルが持っていたカミソリのような鋭さこそありませんが、より形状がシンプルになり、薄さを強調するデザインが採用されています。

筐体には背面も含めて開口部がまったくなく、ヒンジ部分に隠されたスリットから、音量音質ともに大幅に強化されたスピーカの音がディスプレイ面に反射して広がります。また、空間オーディオや映画などの視聴体験は格段に向上しており、カジュアルな利用でも人気のあるMacBook Airの競争力がより高まりそうです。

ディスプレイにも大きな変更がありました。14インチ/16インチのMacBook Proと同じLiquid Retinaディスプレイ(13.6インチ)を採用するほか、カメラ部分を内包するノッチが施され、カメラもフルHD画質に向上しています。

続いて、性能面で大きな存在感を放つのはメディアエンジンです。これまでM1 Pro以上のAppleシリコンに採用されてきたビデオファイルなどのアクセラレータがM2にも採用されたことで、新MacBook Airのビデオ処理能力は、高速かつ省電力を実現。M1搭載のMacBook Airとの明確な差別化要因になるでしょう。

カラーは、2つの新色が追加された合計4ラインアップ。実機を見た印象だと、より黒くマットな質感が楽しめるミッドナイトが人気になりそうです。

※この記事は『Mac Fan』2022年8月号に掲載されたものを再構成・編集したものです。

おすすめの記事

著者プロフィール

松村太郎

ジャーナリスト・著者。1980年生まれ。慶應義塾大学政策・メディア研究科卒業後、フリーランス・ジャーナリストとして活動を開始。モバイルを中心に個人のためのメディアとライフ・ワークスタイルの関係性を追究。2020年より情報経営イノベーション専門職大学にて教鞭をとる。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)