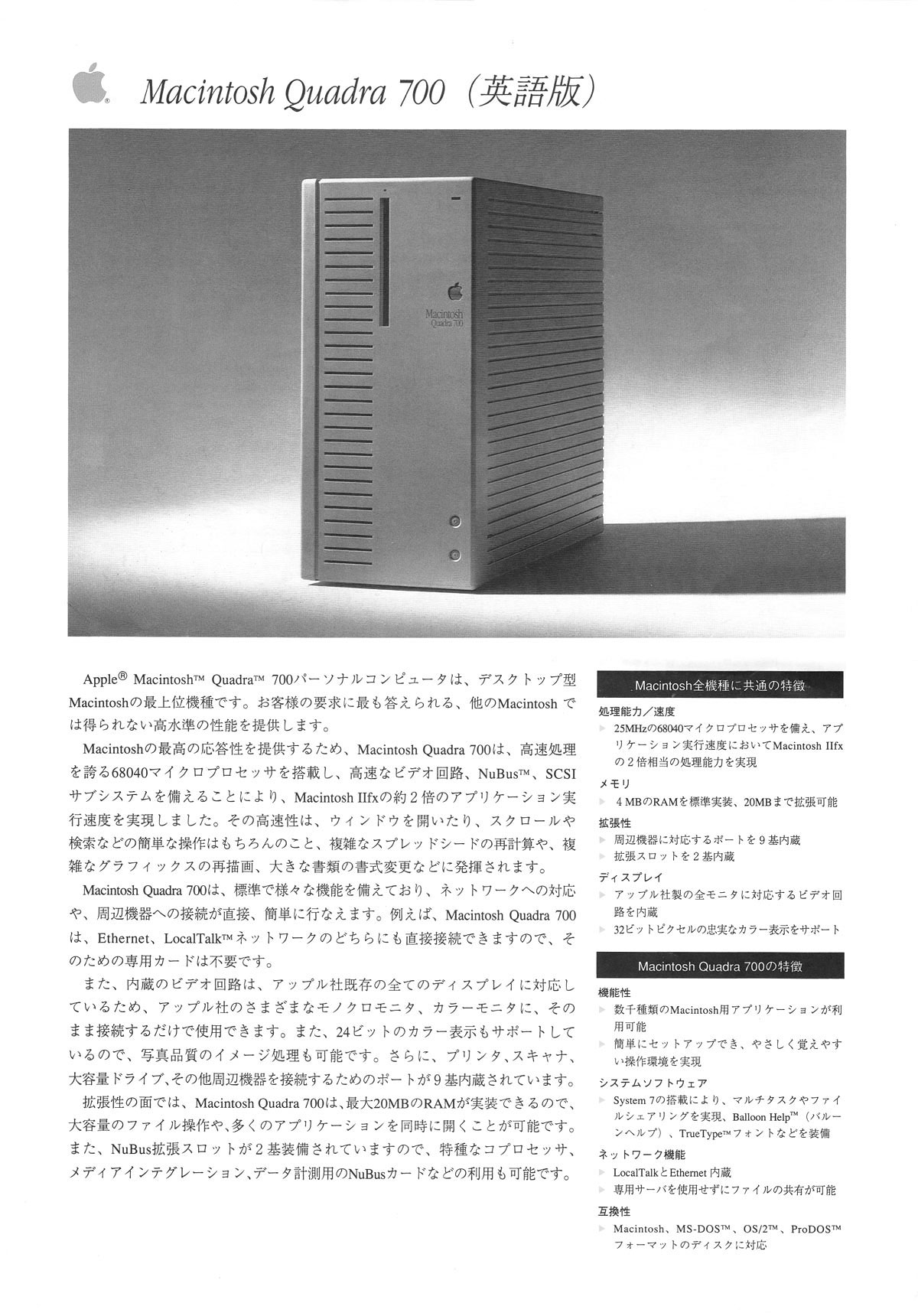

「Macintosh Quadra 700」はリリースされた1991年における「最強のMac」だったが、リリース当時これを使いこなすのは苦労の連続だった。

今回はQuadra 700ユーザに試練を与えた当時のOS環境と、そこに登場した救世主ともいえるフリーウェアについてご紹介しよう。

常に遅れたSystem(OS)の日本語化。新OS「System 7」の登場

当時のMacintoshのOSは「System」と呼ばれ、基本的に英語のみを扱うものだった。

英語以外の言語圏に対応するためには「ローカライズ」と呼ばれるシステムリソースの書き換えが必要で、これには多くの開発人材やコストが必要だった。

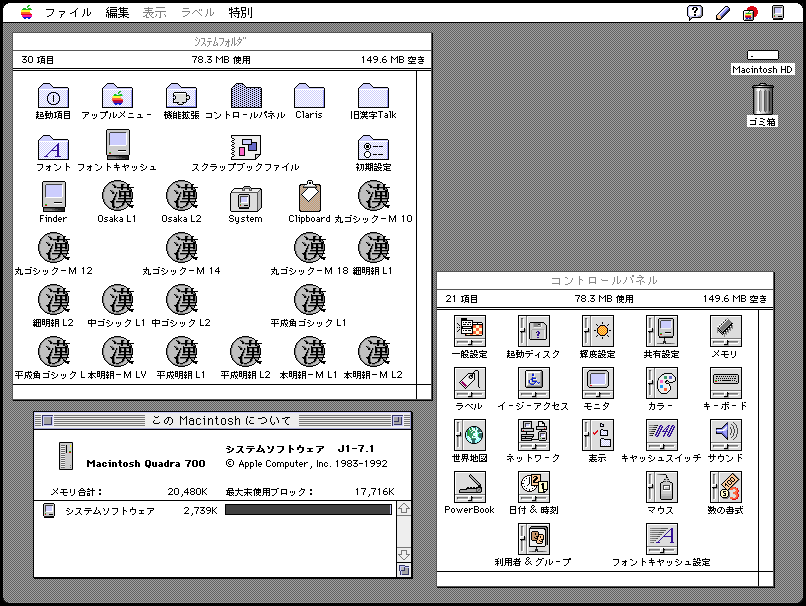

日本語に対応したSystemは「漢字Talk」と呼ばれ、Systemのリリースから早くても3カ月、長いものだと1年近く遅れて漢字Talkがリリースされた。

このため、新しいMacが登場してもしばらくは「英語版」として販売され、のちに「漢字Talk」で日本語環境が使えるようになる、というのが当時の常識だった。

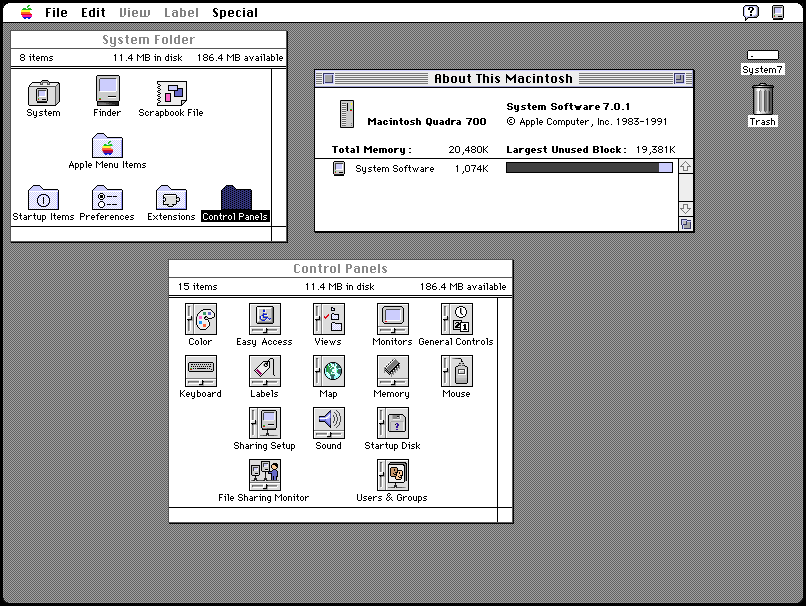

Quadra 700がリリースされる少し前の1991年5月、それまでのSystem 6までとは大きく異なる新OS、System 7がリリースされた。

それまでのSystemは初代Macitoshから続いたモノクロビットマップ(単階調)のGUIを採用しており、System 6でカラーに対応したとはいえそれはアプリケーション内などに限られていた。

これに対してSystem 7はウィンドウやアイコンがカラー化され、立体感のあるデザインへと大きく変貌した。

また機能面でも大きく進化し、複数のアプリを同時に起動して表示できる「Multi Finder」が標準化、本格的な32ビット化により4MB以上のメモリが有効に使えるようになった。

仮想メモリが使えるようになり、搭載したメモリ以上のデータを扱うことも可能になった。

System 7はさまざまな面で、今では当たり前になっているmacOSの便利な機能が初めて実装されたことが大きな特徴と言えるだろう。

System 7の日本語版「漢字Talk 7」への長い道のり

System 7が登場し、その魅力に触れた多くのMacユーザが期待したのが「漢字Talk 7」のリリースだ。

しかし実際には「漢字Talk 7(7.0)」のリリースは見送られ、System 7.1の日本語版となる「漢字Talk 7.1」がリリースされたのはSystem 7登場から実に19カ月後のことだった。

System 7(7.0)の日本語化が見送られたのには理由がある。

System 7のリリース時点で次のバージョンのSystem 7.1では、多言語対応のためのフレームワークである「WorldScript」の採用が決まっていたからだ。

WorldScriptの登場によって、それまではSystemリソースのカスタマイズ(ローカライズ)によって実現されていた他言語対応が、System本体から切り離されて「Language Kit」と呼ばれるセットになり、Systemがバージョンアップされてもゼロからローカライズする必要がなくなった。

このような事情から漢字Talk 7の登場は、WorldScriptに対応するSystem 7.1のリリースを待つことになった、という経緯がある。

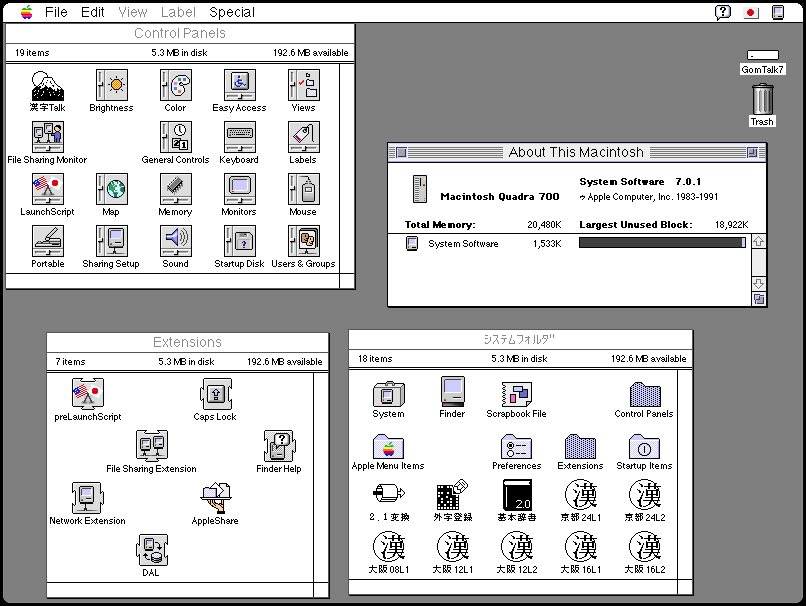

その影響をもろに受けたのが、Quadra 700(Quadra 900)だった。

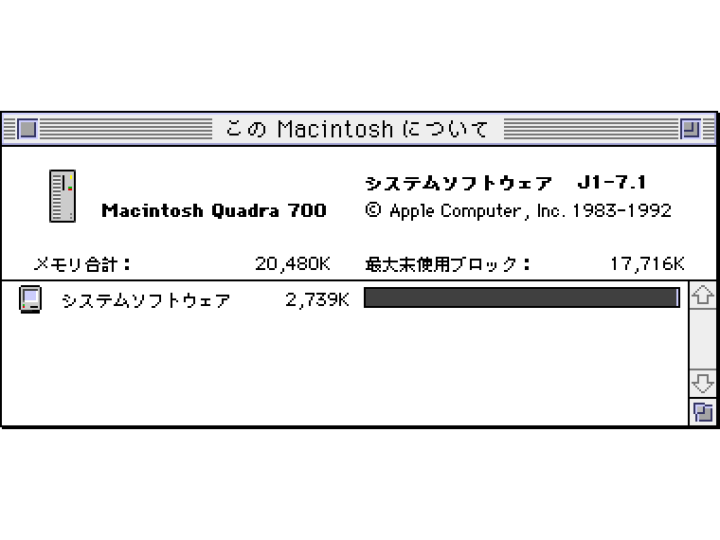

というのもQuadra 700を動かすにはSystem 7.0.1以上が必要で、漢字Talk 6.0.7を含むSystem 6系では動作しなかったためだ。

その結果、Quadra 700はその登場から14カ月もの間、日本語環境が使えないMacとなってしまった。

System 7.0.1には日本語を扱うためのリソース(日本語フォントを含む)が含まれていないため、日本語のアプリやファイル名などはことごとく文字化けして使い物にならなかったのだ。

救世主「GomTalk 7」の登場

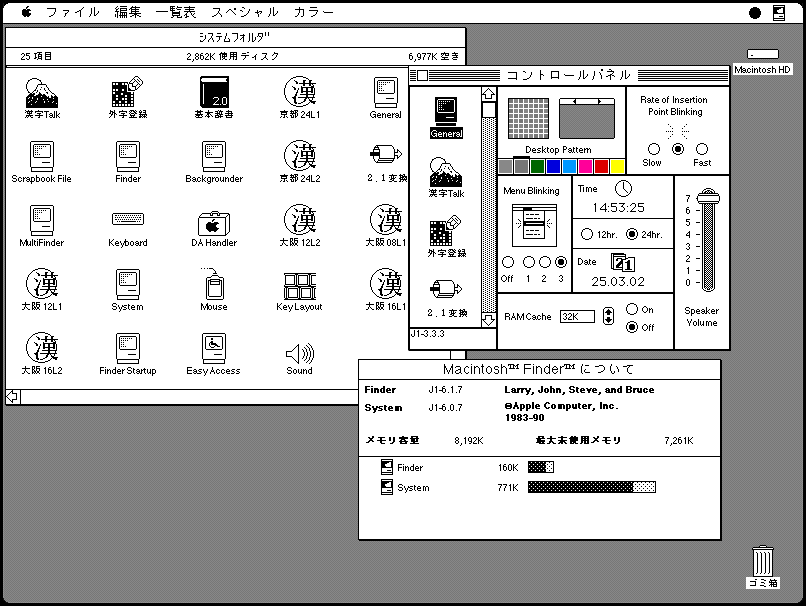

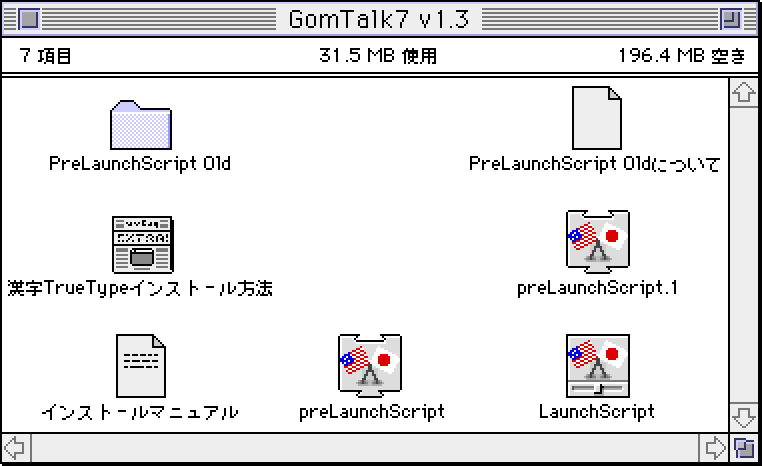

そんな中登場したのが、五明正史氏が開発した「GomTalk 7」と呼ばれる伝説のフリーウェアだ。

これはSystem 7.0と漢字Talk 6.0.7のシステムファイルを組み合わせて、System 7上で日本語が扱えるようにするキットだった。

当時の日本のMacユーザ、中でも従来の漢字Talkが使えないQuadraユーザにとっては、GomTalk 7はまさに「救世主」と呼べる存在だったのだ。

次回はQuadra 700のハードウェアアーキテクチャについてご紹介しよう。

おすすめの記事

著者プロフィール