新たなVGAモード化へ

1991年にリリースされたQuadra 700/900と同じくして、同年、16インチ(832×624ピクセル)のトリニトロンブラウン管を採用した「Macintosh 16-inch Color Display」がリリースされた。

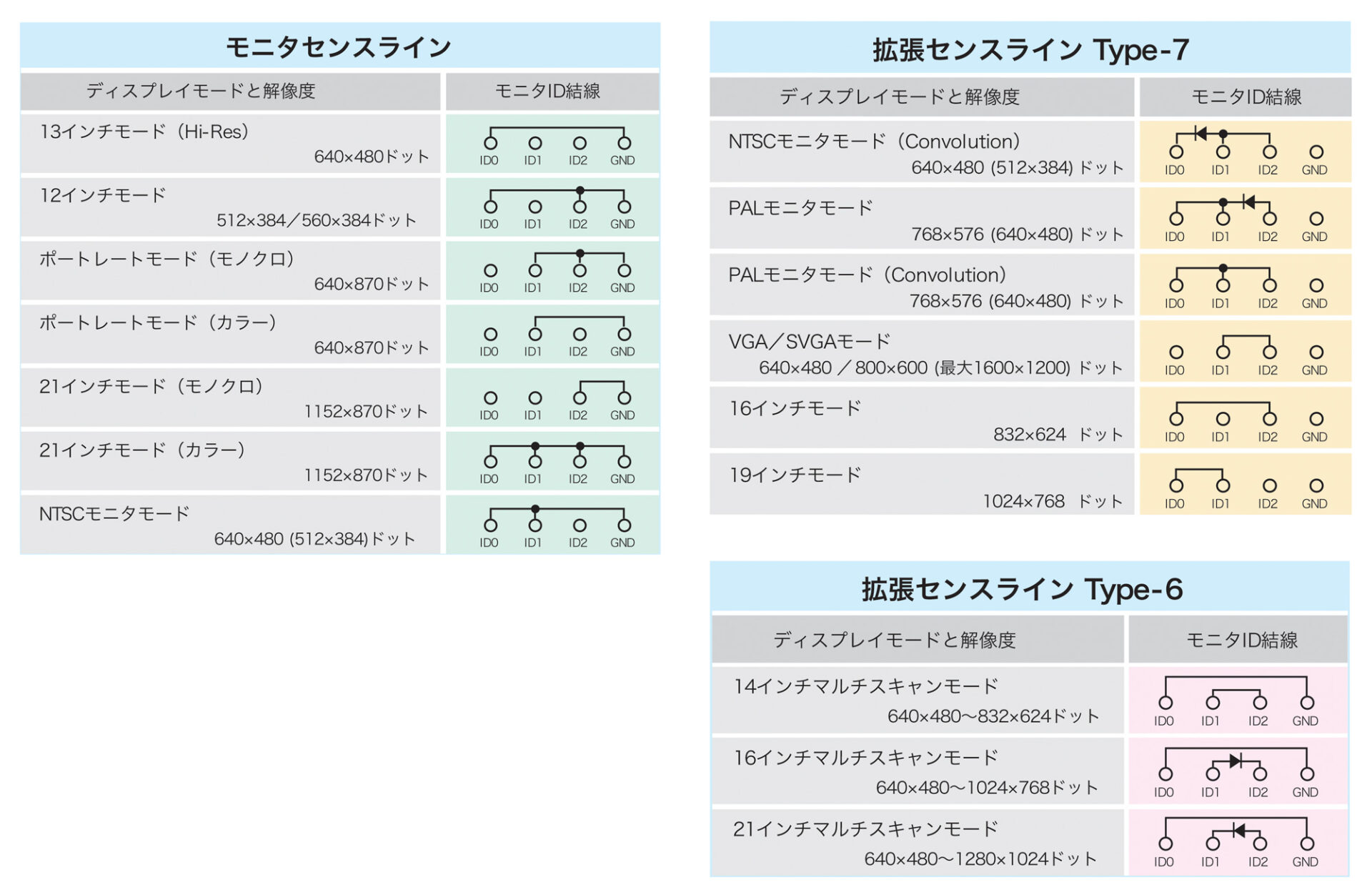

ところが当時のモニタセンスラインは割り当て可能な7種類すべてがアサイン済みとなっていて、新たな表示モードを追加するにはセンスラインの抜本的な更新が必要だった。

そこで新規に追加されたのが「拡張センスライン Type-7」と呼ばれるセンスラインモードだ。

従来はID0、ID1、ID2のいずれか、もしくは複数をGNDと接続することで3ビット、計7種類(非接続を含めると8種類)しかアサインできなかったが、これに加えて各ID信号を相互に接続することで実現できる組み合わせを増やしたのが、拡張センスライン Type-7だ。

その拡張センスライン Type-7の中には13インチモードと同じ640×480ピクセルながらも、走査周波数が低い「VGAモード」が存在したことから、それがうまく利用できるのではないかと考えた。

幸いにもLC 575のロジックボードは「拡張センスライン Type-7」をサポートしていたことから、MysticはVGAモードに対応することができた。

なお、Color Classicシリーズ(Color Classic II、Performa 275を含む)のロジックボードはVGAモードをサポートしていないので、この方法は採用できない。

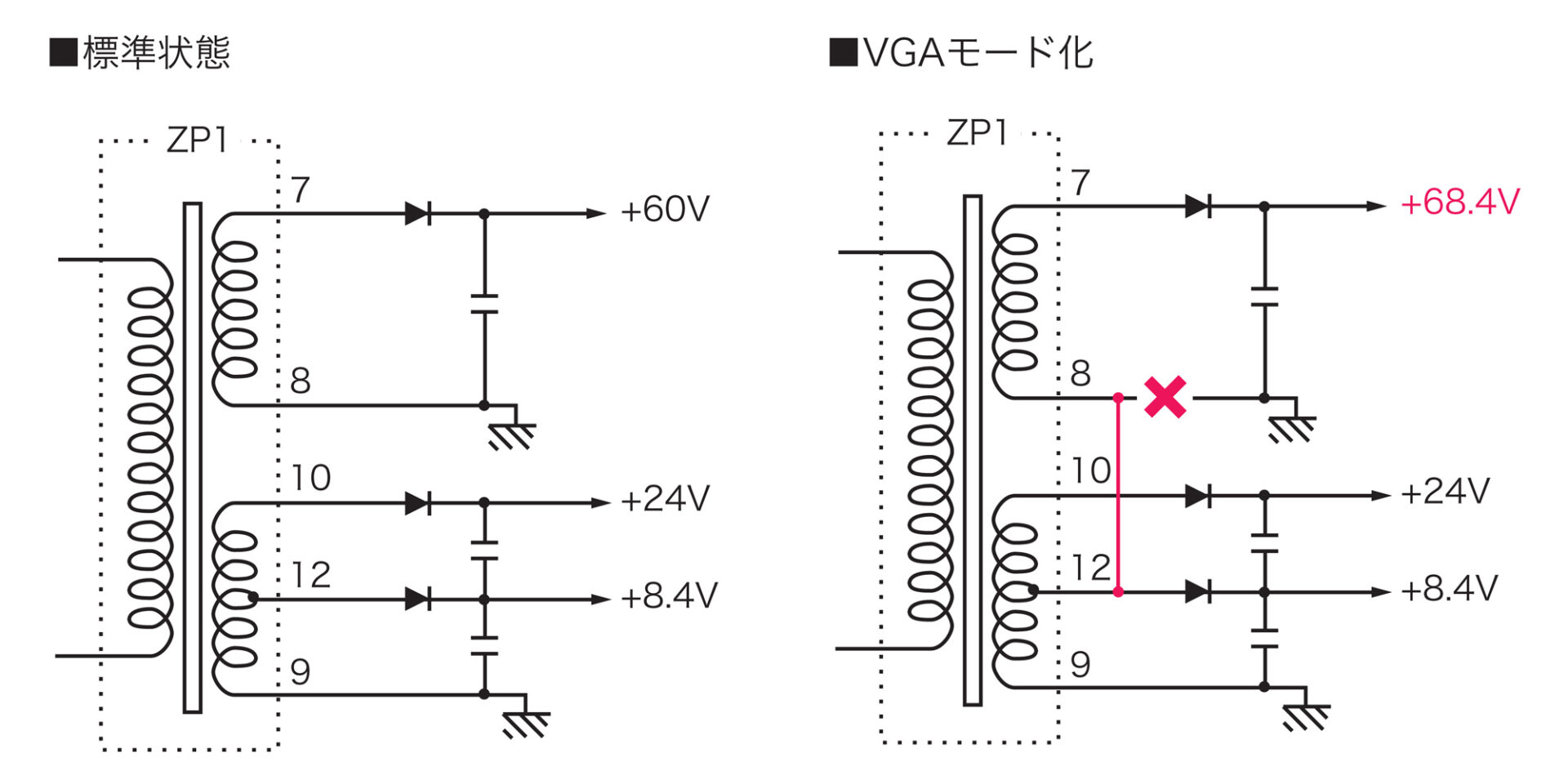

13インチモードが水平走査周波数35.0kHz、垂直走査周波数66.67Hzなのに対して、VGAモードでは水平走査周波数は31.47kHz、垂直走査周波数は60.15Hzと、やや12インチモード寄りの設定となっている。

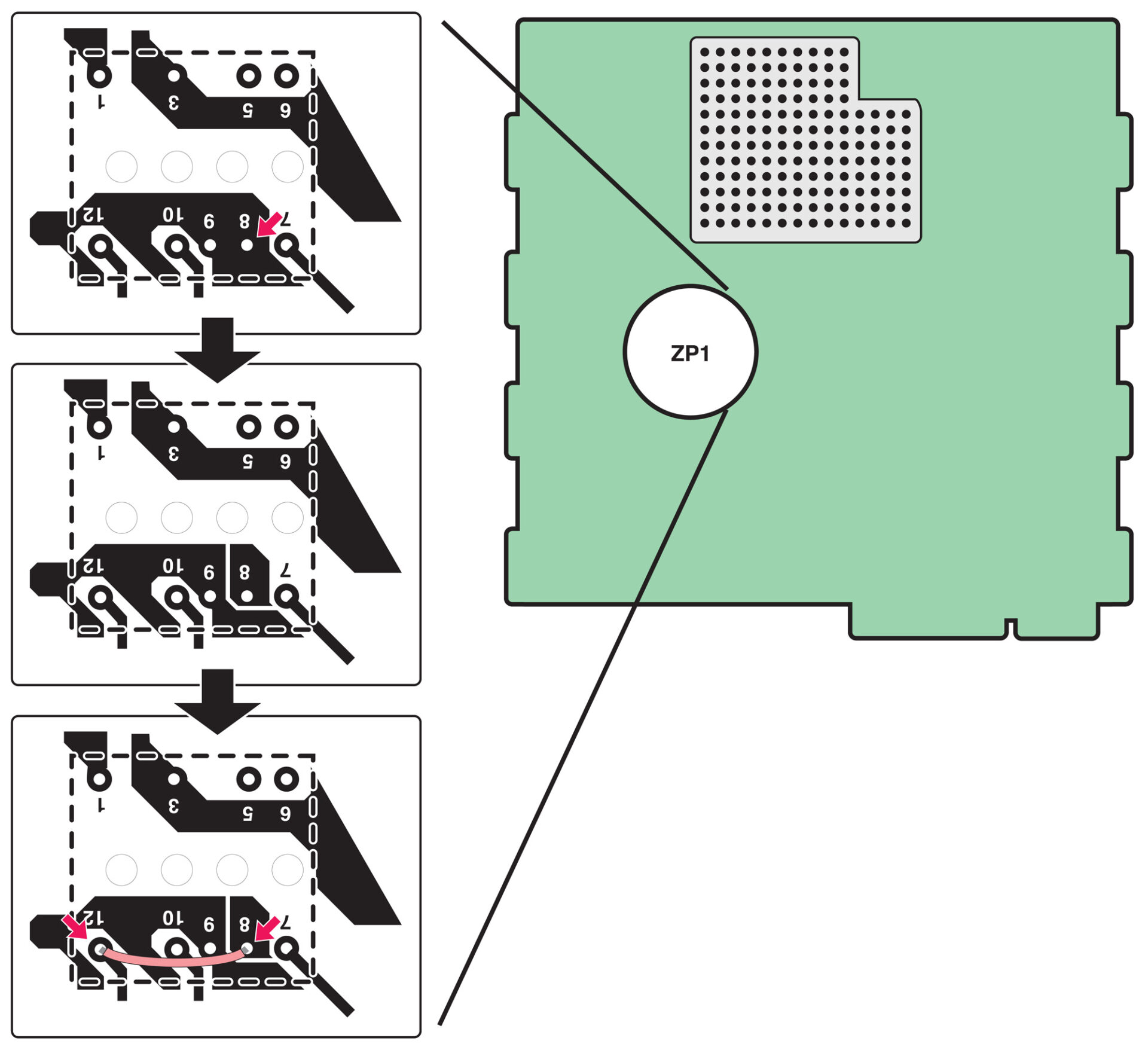

このため水平偏向回路の電源電圧を84Vまで上げる必要がなくなり、12インチモード(60V)よりやや高い68.4Vに抑えることでアナログボードへのダメージリスクを大幅に低減できると想定された。

VGAモード化ののち13インチモード化と同様、アナログボード後部にある調整ブロックに対して、2.0mmの非金属製(セラミック製などの絶縁タイプ)のコア調整ドライバを使って調整を行う。

調整方法は同一なので、前回の記事を参考してほしい。

なお、VGAモード化したMysticではVGAモードのほかにSVGA(800×600pixel)モードも選ぶことができるが、正常に表示することはできないので注意したい(一応表示は出るので、誤ってSVGAモードにしてしまった場合でもVGAモードに戻せるが)。

さすがにColor Classicの内蔵ディスプレイでは、画素ピッチを考慮してもSVGAモードを表示させるのは無理があると言えるだろう。

こうして誕生したColor Classicの高解像度化は、1995年11月に発売されたビー・エヌ・エヌの『MACLIFE』誌12月号および翌1月号、1997年6月に発売されたぶんか社の『DOPING MAC』誌で紹介された。

次回は、Appleで初めて高性能CPU 68040を搭載した「Quadra 700」をご紹介しよう。

おすすめの記事

著者プロフィール

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)