Color Classic高解像度化へのチャレンジ

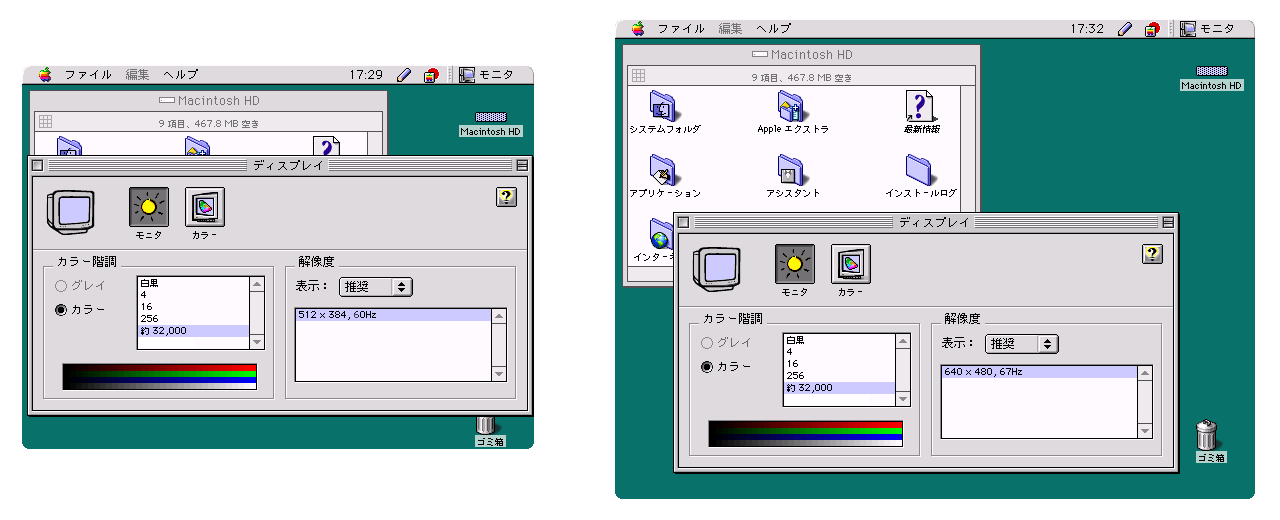

Color Classicの筐体にLC 575のロジックボードを搭載したMysticは、Quadra 800にも匹敵する高性能コンパクトモデルとして魅力的だったが、一方でColor Classicの弱点である512×384ピクセルというディスプレイ解像度の制限はどうにもならなかった。

1990年代に入るとCD-ROMベースのマルチメディアコンテンツが登場し、その後Mac向けのさまざまなゲームコンテンツがリリースされたが、それらのほとんどは640×480ピクセル以上のディスプレイ解像度を要求した。

また一般的なアプリを使うにも512×384ピクセルではツール類の占有率が高くなり、作業エリアが狭くなる課題があった。

Color Classicが搭載していた10インチトリニトロンディスプレイは、同じブラウン管を採用していた富士通の一体型PC「FM TOWNS II UX」シリーズでは640×480ピクセルで使用されていたことからもわかるように、そのブラウン管(主に蛍光体ピッチ)自体は640×480ピクセルを表示できる実力を備えている。

Color Classicに13インチディスプレイの解像度(640×480)を表示できるようにできれば、これらの問題が一気に解決すると同時に、前回のコラムで解説したシステムID(Gestalt ID)の問題も同時に解決できる。

なぜならば、LC 575と共通のロジックボードを採用するMysticは、13インチディスプレイが接続されていると認識すると、自らを「LC 575である」と解釈するからだ。

これによってOSバージョンやSystem Enablerの縛りから解放され、長期的な利用が可能になるはずと考えた(実際に高解像度化したMysticは、最後のクラシックOSとなったMac OS 9.2.2まで動作した)。

Color Classic 13インチモード化と現実の壁

この当時のMacは、接続(搭載)されたディスプレイの種類を「モニタID」と呼ばれるコードで識別していた。これは外部ディスプレイを採用したMac IIで初めて導入された仕組みで、モニタポートに仕込まれた3本の信号線「モニタセンスライン」を用いて、接続されたディスプレイタイプを識別する仕組みだ。

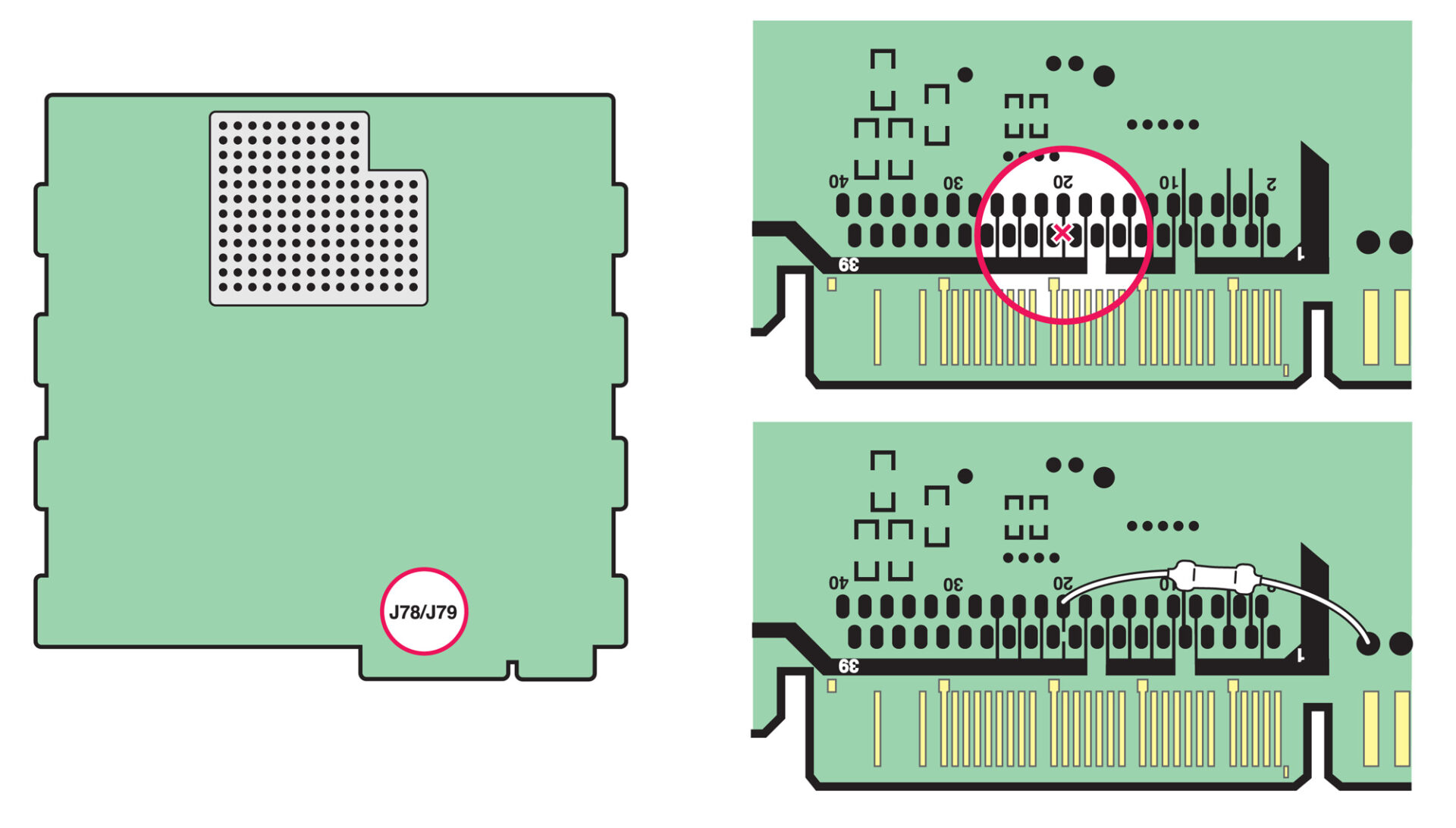

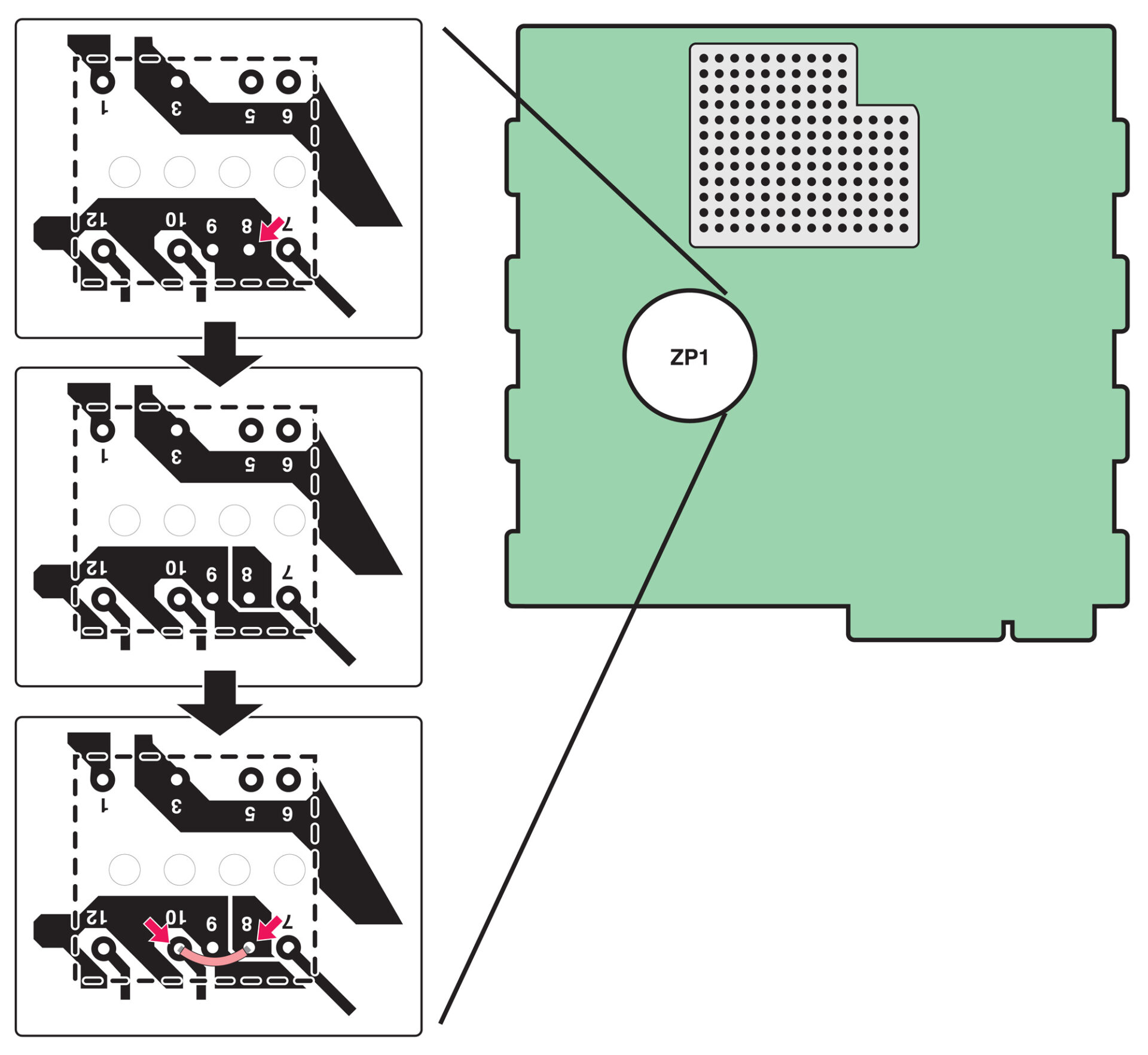

したがってColor Classicに13インチディスプレイが接続されていると認識させるには、モニタセンスラインを変更してロジックボードを騙せばいい。そこでアナログボードを改造することで、強制的に13インチモードに見せかけることを試みた。

その結果、Mysticは640×480ピクセルを表示できるようになった。あとはブラウン管を調整して、表示を最適化することができる…かと思われた。

しかし現実には画面の垂直サイズは十分調整できたにもかかわらず、水平サイズは調整しても画面全体の70〜75%くらいまでしか拡大できなかった。

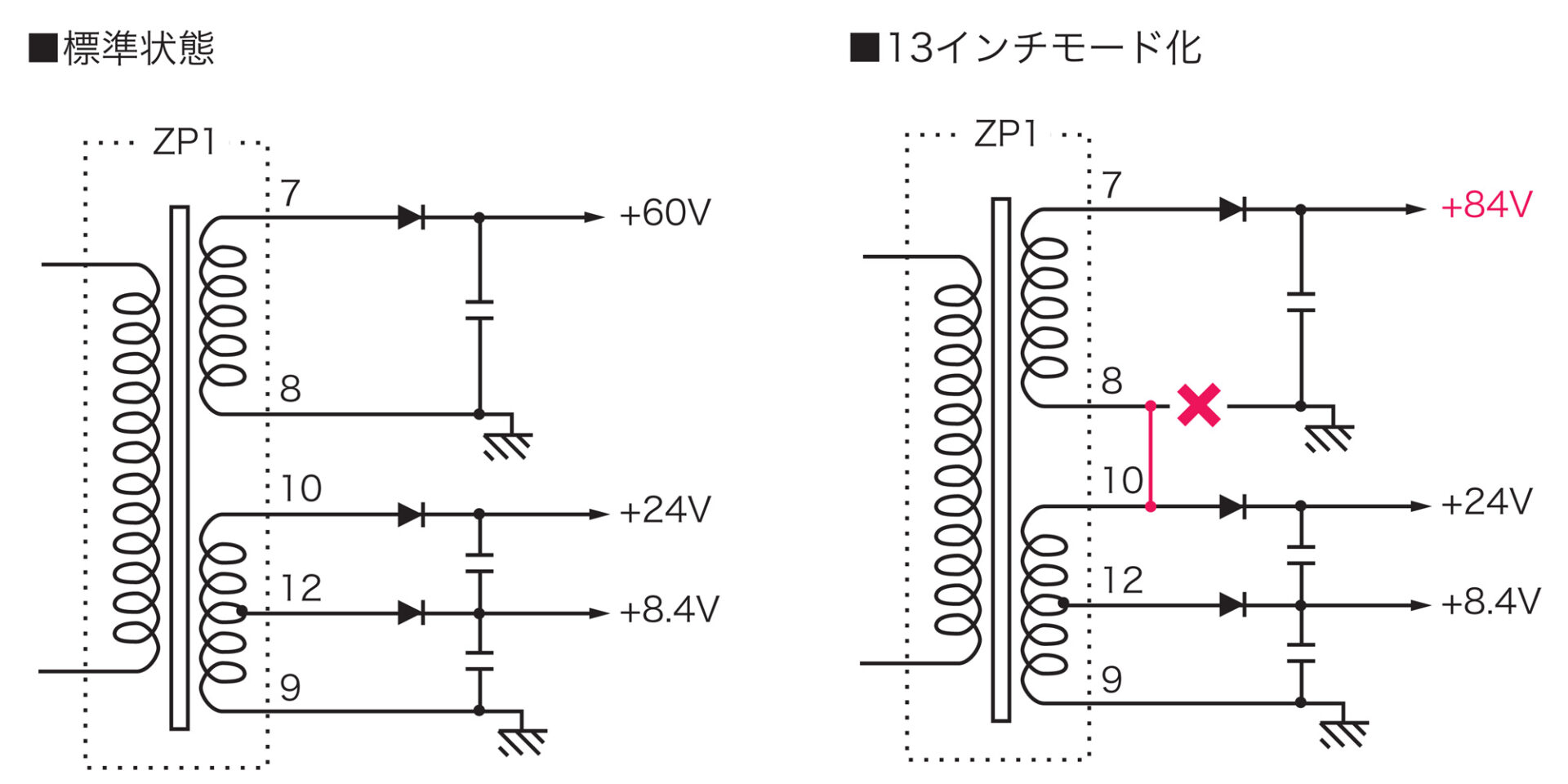

ColorClassicの内蔵ディスプレイは12インチモードと同じ水平走査周波数が24.48kHz、垂直走査周波数は60.15Hz。一方13インチモードは水平走査周波数35.0kHz、垂直走査周波数66.67Hzとなっている。

垂直走査周波数はこの程度の差なら吸収できるものの、水平走査周波数は大きくアップするため、このままでは電子ビームを左右に走査するための水平偏向電圧が不足して、画面いっぱいに表示(フルスイング)することは不可能だったのだ。

水平偏向回路の見直し

そこで、アナログ回路を解析して、水平偏向回路の電源電圧を上げられないかを検討した。その結果、別の電源回路用のトランスタップを使って電源のAC電圧をかさ上げすることで、もともと60Vしかなかった水平偏向回路の電源電圧を84Vに昇圧する方法を考案した。

一方、画面の鮮明さに影響を与えるアナログボード上のビデオアンプの周波数特性については、Color ClassicのアンプはLC 575に匹敵する広帯域設計となっていることが判明したため、こちらには手を入れなかった。

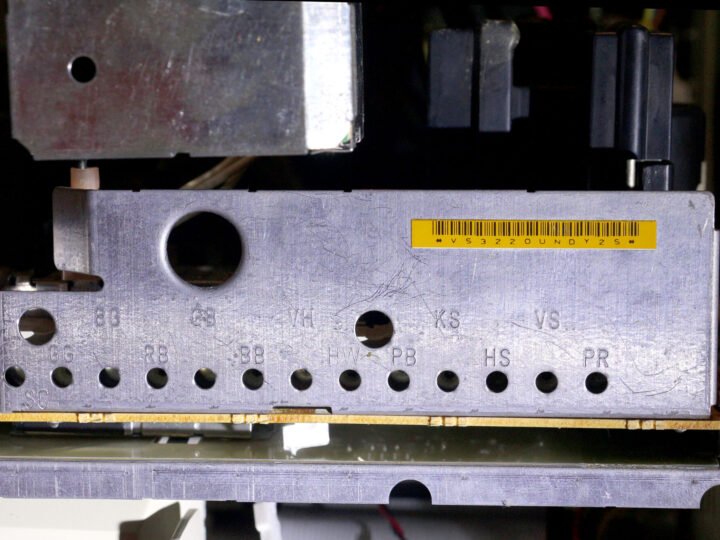

最初に行うのは表示位置および表示サイズの調整だ。

・垂直表示位置調整

コア調整ドライバを使ってVSコアを調整し、表示の上下位置が中心にくるようにする。

・水平表示位置調整

コア調整ドライバを使ってHSコアを調整し、表示の左右が中心位置にくるようにする。

・垂直表示サイズ調整

コア調整ドライバを使ってVHコアを調整し、表示の高さが適正になるようにする。

・水平表示サイズ調整

コア調整ドライバを使ってHWコアを調整し、表示の幅が適正になるようにする。

次に画歪み(ジオメトリ)関係の調整を行うが、画面の歪みが特に気にならないレベルであれば調整は必要ない。

・樽型/糸巻歪み調整

コア調整ドライバを使ってPBコアを調整し、表示がきれいな長方形になるようにする。

・台形歪み調整

コア調整ドライバを使ってKSコアを調整し、表示の上辺と下辺の長さが同じになるようにする。

・平行歪み調整

コア調整ドライバを使ってPRコアを調整し、表示の傾きがなくなるようにする。

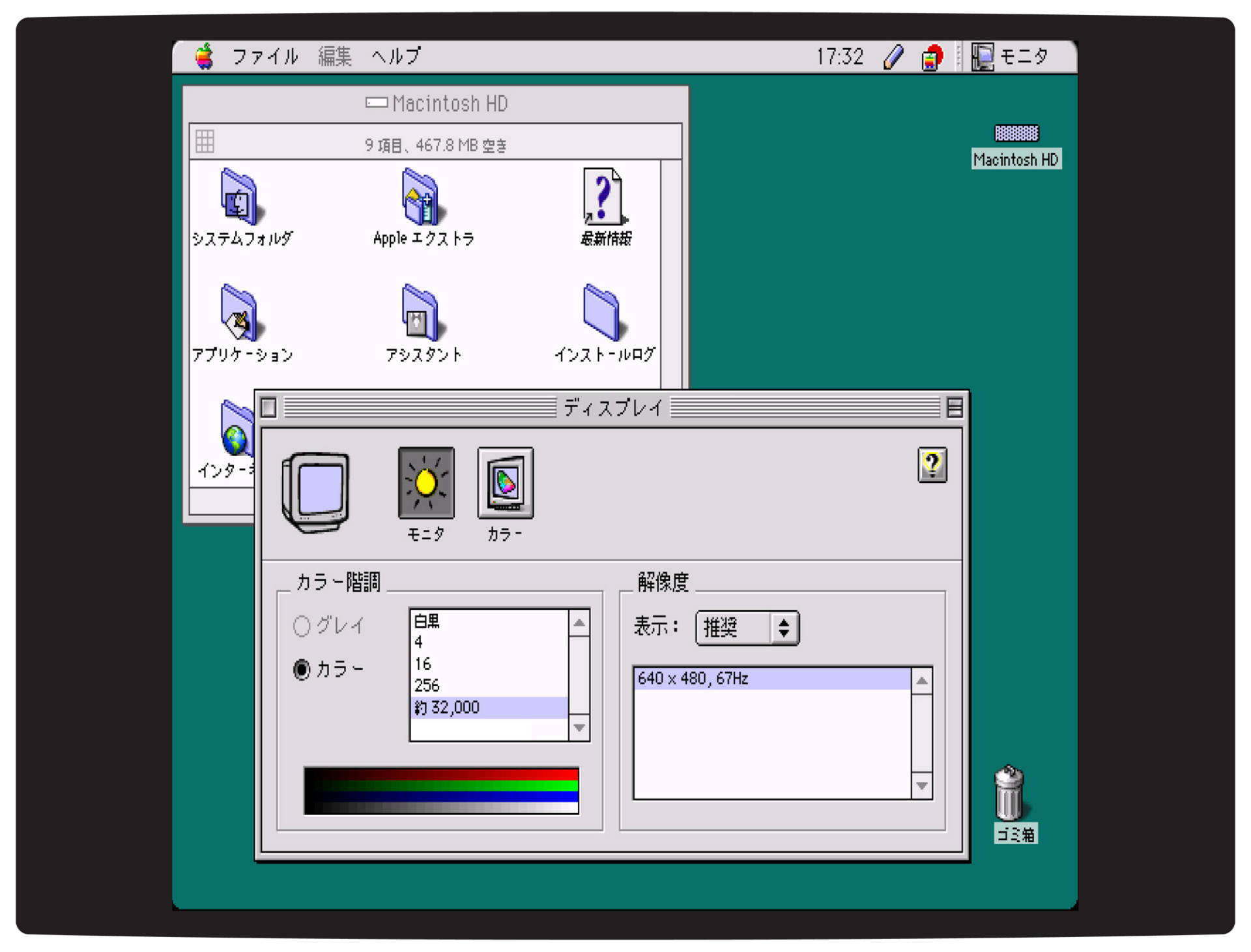

改めて表示調整を実施することで、ようやくMysticは13インチモードを正しく表示することができるようになる。

画面サイズは小さめだが、シャープな表示が可能なファインピッチトリニトロン管のおかげで、実用上十分な表示性能が得られた。

なにより市販のほとんどのアプリが高解像度化によって利用できるようになったことは、Mysticを長く使い続ける上で大きなメリットとなった。

次回は、さらなる安定化に向けた「VGA化への道」をご紹介しよう。

おすすめの記事

著者プロフィール

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)