※本記事は『Mac Fan』2022年9月号に掲載されたものです。

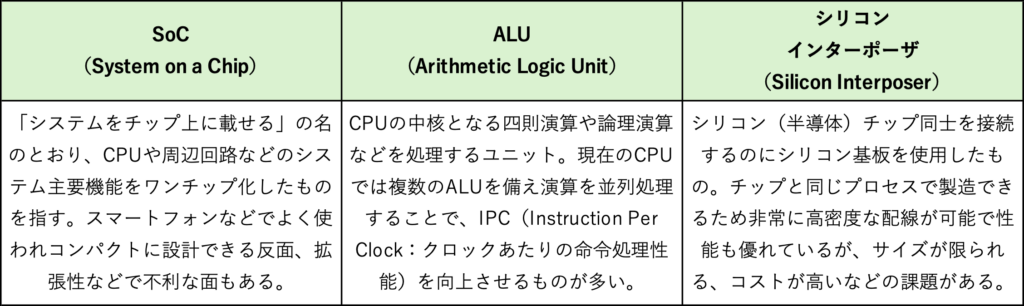

–読む前に覚えておきたい用語–

M1プロセッサ誕生の背景

2020年11月10日にリリースされ、世界中に衝撃を与えた高性能Appleシリコン「M1」。それまで採用されていたIntelプロセッサの性能を大きく凌駕し、卓越したエネルギー効率で業界を驚かせた画期的なプロセッサだ。しかし、M1は突然彗星の如く誕生したわけではなく、数年前からその登場の兆しはあった。今回は初のMac用Appleシリコン、M1登場の背景を探ってみたい。

M1の起源は、iPhone用Appleシリコンである「A」シリーズSoC(System on a Chip)に遡る。2013年9月にリリースされたiPhone 5s用のAppleシリコン「A7」で、Appleはスマートフォン向けSoCでは初となる64ビット化(ARMv8-A)を果たした。A7のシングルCPUコア性能は当時のIntelモバイルプロセッサの半分にも届いていなかったが、その後Appleシリコンはその性能を急速に高めていき、2016年9月にリリースされたiPhone 7の「A10 Fusion」でIntelモバイルプロセッサとCPUコア性能で肩を並べた。

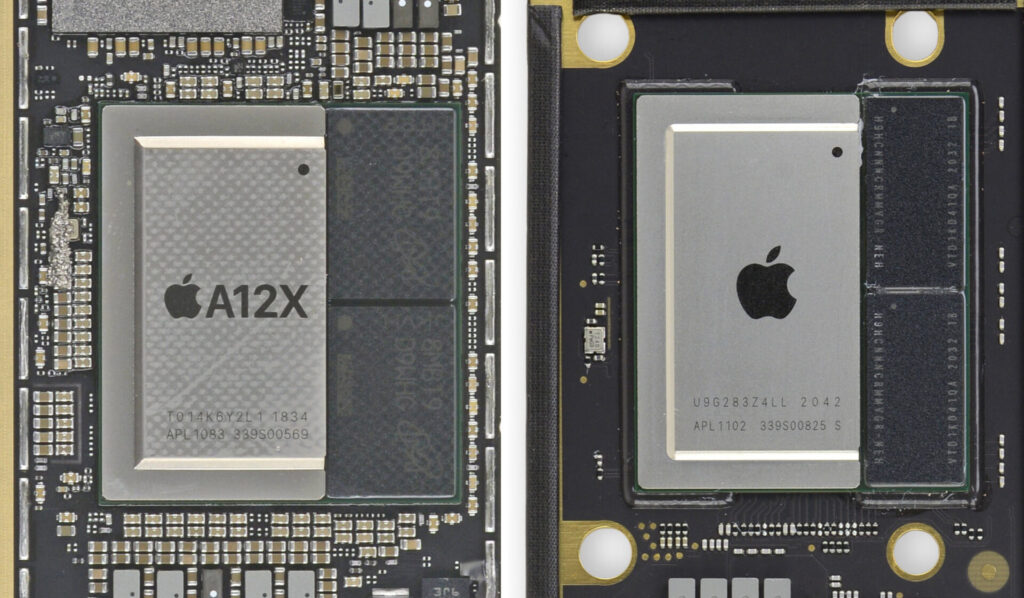

画像:iFixit

さらに翌年9月にリリースされたiPhone Xの「A11 Bionic」では、ついに当時のIntelモバイルプロセッサをシングルCPUコア性能で追い越した。おそらくAppleは初の64ビットAppleシリコン「A7」の段階で、いずれはMacにもAppleシリコンを搭載することを前提としてAシリーズの開発を進めていたのではないかと推測される。というのも、A8以降のSoCはスマートフォン向けとしては異例の進化を遂げているからだ。

一般的なスマートフォン向けのSoCは主にCPUのマルチコア化によって性能を高めているが、これは限られたバッテリ容量の中で高性能を得るうえで有効なアプローチだ。これに対してAppleシリコンはCPUのコア数を増やすのではなく、個々のCPUコアの演算能力を引き上げることで性能を向上している。この方法はパソコン向けCPUでは一般的だが、どちらかというとスマートフォンには不向きなアプローチに見える。しかし、Appleは電力効率を改善する独自の電源制御技術を組み合わせることで、高性能と高いエネルギー効率を両立した。この画期的なアプローチが、後にM1という驚異的なSoCが誕生する重要なカギとなっている。

AppleシリコンのCPUコアは、性能の決め手となる「ALU(演算器)」とALUで実行する処理の準備をする「命令デコーダ」を強化してきた。A14 BionicやM1の高性能コア「Firestorm」は、コアあたり8命令デコード、ALU6基と推定され、これは同時期の第10世代Intelプロセッサ「Ice Lake」(5命令デコード、ALU4基)よりもかなり規模が大きい。その演算性能は当時のIntelプロセッサを凌駕するのはもちろんのこと、ARMv8-Aアーキテクチャの64ビットCPUコアとしても突出している。

iPad向けAXシリーズからM1への進化

Aシリーズが高性能CPUコアの強化によって他社のスマートフォン向けSoCの性能を凌駕しているということは、さらにCPUコアを増やすことで圧倒的な性能を実現できることを意味している。これを具現化したのがiPad Pro向けに開発されたAppleシリコン「AX」シリーズで、A8XからA12Z Bionicまで、4シリーズ5モデルが開発された。

最後のA12X BionicおよびA12Z BionicはA12 BionicのCPUやGPUを倍増し、Appleによれば(当時の)「市場にある92%のモバイルノートより高速」とされている。この時点ですでにAppleシリコンは、Intelモバイルプロセッサと同等以上の性能を獲得していたのである。

画像左:iFixit

画像右:iFixit

2020年6月のWWDC(世界開発者会議)でAppleはMacのプロセッサをIntelからAppleシリコンに移行することを発表し、デベロッパ向けに開発移行キット(DTK:Developer Transition Kit)がリリースされた。DTKはMac miniの筐体にA12Z Bionicを搭載したモデルで、このときすでにmacOS Big Surのベータ版が動作していた。

そして満を持してA14 Bionicをベースに開発されたのが、M1だ。その手法はA12XやA12ZをA12 Bionicから派生させたのと同様のアプローチで、M1はいわばA14X Bionic(7コアGPU)とA14Z Bionic(8コアGPU)に相当する。チップ外観もA12XとM1は類似しており、両者が同じアプローチで開発されたSoCであることは一目瞭然だ。2022年6月にリリースされたM2も同様にA15 Bionicをベースに同様のアプローチで設計されている。

M1からM1 Pro/Max/Ultraへ

一方、AppleはM1のリリースから約1年後にM1 Pro、M1 Maxという上位2モデルをリリースした。これらはA14 Bionicを強化したM1とは異なり、M1のコアコンポーネントをスケーラブルに拡張することを主眼に置いてデザインされている。つまりCPUコアやGPUコア、キャッシュメモリやファブリックなどを整然と配置し、それらのスケール(規模)を容易に変更できるよう設計されている。

実際、M1 ProはM1 MaxのGPUコア、キャッシュ、ファブリックなどを半分に削減(シリコンの40 %をカット)しており、2021年3月に登場したM1 UltraはM1 Maxのシリコンを2つ結合したもので、設計は共通(M1 Maxがベース)だ。

画像:Apple

M1と上位モデルの最大の違いは、その設計コンセプトにある。M1はMacだけでなく、iPadシリーズにも展開すべくエネルギー効率優先で設計された。またハイコストパフォーマンスを実現するために、シリコンサイズはギリギリまで切り詰められており、その設計コンセプトはAシリーズに近い。一方、M1上位モデルはMac用Appleシリコンとして圧倒的な性能とスケーラビリティを優先に設計されており、その点においてIntelプロセッサに近い設計コンセプトだ。

M2も同様に、M1同様に上位モデルをスケーラブルに展開する可能性がある。その一方でM1からM2への性能向上幅が比較的小さいことから、次世代プロセスを採用すると予想されるM3を待つ可能性もある。このあたりは今後の半導体市場の動向や次世代プロセスの製造キャパシティの影響を受けることから、正確な予測が難しいところだ。

おすすめの記事

著者プロフィール