※この記事は『Mac Fan』2023年12月号に掲載されたものです。

iPhone 15 Pro Maxに新たに搭載された5倍望遠カメラ。そこに採用された新設計の「テトラプリズム」は、数年前からiPhoneへの搭載が噂されていた屈曲光学系「ペリスコープ」方式とは異なる設計の斬新な望遠カメラだった。ここでは、そのカメラシステムの詳細を解説しよう。

iPhone 15 Pro Maxで初搭載された「テトラプリズム」の衝撃

AppleはiPhone 15 Pro Maxの発表時にテトラプリズムの構造を説明した。そのプリズム内では光を4回反射させることで光軸長を確保しており、手ぶれ補正とオートフォーカスに三次元のセンサシフト方式を採用している。

写真●Apple

カメラが遠くの被写体を大きく捉えるには、レンズとイメージセンサの距離を長くする必要があるが、スリムさが求められるスマートフォンではその厚さ(レンズの長さ)が課題だった。実際、iPhoneのカメラはモデルチェンジのたびに大きくなり、レンズがより突出するようになっている。この問題の解決のために考案されたのが、屈曲光学系と呼ばれるレンズ構造だ。レンズから入った光(光軸)をプリズムやミラーで直角に曲げ、レンズの長さを横方向に向けることで望遠カメラ全体の薄型化を実現した。その構造が潜水艦の潜望鏡によく似ていることから、ペリスコープ方式とも呼ばれている。

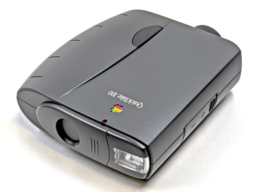

ペリスコープ方式の歴史は古く、2001年にはオリンパスのデジタルカメラ「CAMEDIA C−1」に採用された。スマートフォンでは、2016年にASUSがリリースした「ZenFone Zoom」で屈曲光学系の3倍ズームカメラが搭載され、現在では数社のハイエンドスマートフォンにペリスコープ方式の望遠カメラが搭載されている。

Samsung Galaxy S22 Ultra の 10 倍光学ズームカメラの内部構造。カメラユニットの全長が長い。

写真●iFixit

日本人光学技術者が発案した、まったく新しい望遠レンズ

iPhone 15 Pro Maxに採用されたテトラプリズムも屈曲光学系の一方式だが、光軸を直角ではなくさらに鋭角に4回反射させることで、レンズからイメージセンサまでの距離を稼いでいるのが特徴だ。反射回数を増やすことで光学系の全長をペリスコープ方式より短縮し、5倍望遠カメラとしては極めてコンパクトなサイズを実現している。ペリスコープ方式では手ぶれ補正にプリズムを移動させる「プリズムシフト」方式が用いられることが多いが、iPhone 15 Pro Maxでは撮像素子であるイメージセンサを移動させるセンサシフト方式の光学手ぶれ補正を採用した。またペリスコープカメラではレンズ移動によって行われるオートフォーカス機能も、iPhone 15 Pro Maxではイメージセンサを前後に動かす3Dセンサシフト方式によって実現する。

iPhone 15 Pro Maxの望遠カメラユニットを裏返すと、イメージセンサとそれを三方向から囲むシフトメカニズムが現れる。

写真●iFixit

このように、まったく新しい望遠レンズであるテトラプリズムは、Appleの出願特許「US202/091373A1 OPTICAL SYSTEM FOR TELEPHOTO CAMERAS(望遠カメラ用光学システム)」として2022年3月に公開されており、その発案者として2名の日本人光学技術者の名前が記載されていた。両名はいずれも日本の光学機器メーカーからAppleに移籍した技術者で、国内メーカー在籍時からさまざまな特許を出願している。テトラプリズム開発の背景には、新しいテクノロジーの採用によって他社の特許技術を回避する目的も含まれていたと考えられる。

高倍率の望遠カメラを実現するには、イメージセンサとレンズとの距離が必要になる(左)。光軸を直角に曲げることで薄い光学系を実現するのがペリスコープ方式(中)だが、Apple はテトラプリズムでこれを実現した(右)。

テトラプリズムが実現する“小さいのに明るい望遠カメラ”

テトラプリズムには、可変ズームができないという弱点がある。その構造上光軸長が固定されるため、望遠倍率の変更はデジタルズームに頼らざるを得ない。ペリスコープ方式では直角に曲げた光軸上に複数のレンズを配置し、これを移動させることで光学ズーム倍率を一定の範囲で可変することもできる。たとえばSONYのスマートフォン「Xperia 1 IV」では望遠カメラにこの構造を取り入れ、85ミリメートルから125ミリメートルまでの可変ズーム機能を実現した。

一方テトラプリズム方式には、明るい望遠カメラが実現できるという大きなメリットがある。ペリスコープ方式ではその厚みを抑えるために大きなイメージセンサやレンズを使えず、どうしても暗いカメラになりがちだ。この点は望遠カメラのF値を見れば一目瞭然で、一般的なペリスコープ方式の望遠カメラは広角カメラの2倍以上のF値になることが多いが、iPhone 15 Pro Maxの5倍望遠カメラはF2.8と非常に明るく、この値はiPhone 15 Proの3倍望遠カメラと変わらない。Appleは以前から大きなイメージセンサと明るいレンズを組み合わせ、センサの高画素化にこだわらないことで明るいカメラを実現してきたが、テトラプリズムは暗くなりがちなスマートフォンの高倍率望遠カメラでも、ここまでの明るさが実現可能なことを示した点で大きな意義がある。

iPhone 15 Pro MaxのX線画像を見ると、3つのレンズとイメージセンサの位置関係がよくわかる。5倍望遠カメラはレンズとイメージセンサ位置が横にずれており、センサの上下および右側にはセンサシフトの駆動系が見える。

写真●iFixit

クアッドピクセルセンサの応用が、iPhoneカメラにさらなる発展をもたらす

iPhone 11シリーズ以降のProモデルと非Proモデルの大きな違いの1つに、望遠カメラの有無があった。しかしiPhone 15シリーズでは、非Proモデルにも望遠カメラ機能が搭載された。これは、iPhone 14 Proに採用された48Mピクセルのクアッドピクセルセンサのテクノロジーを応用したもので、単一のカメラで広角(26ミリメートル)と2倍望遠(52ミリメートル)の両方をカバーする。0.5倍(13ミリメートル)の超広角カメラと合わせて、iPhone 12 Proの3つのカメラに匹敵するズームレンジを2つのカメラだけで実現しているのだ。iPhone 14 Proでは超広角カメラが0.5倍、メインカメラが1倍と2倍、望遠カメラが3倍を受け持ったが、このうち3倍望遠カメラを外した構成がiPhone 15に近い。

このテクノロジーを応用すれば、iPhone 15 Proの3倍望遠カメラのイメージセンサを高画素化することで、さらに高倍率の望遠カメラを実現することもできる。さらなる発展を続けるiPhoneのカメラシステムの今後の進化が楽しみなところだ。

おすすめの記事

著者プロフィール