米アカデミーショーの選考員会が、生成AIを利用して制作された映画も審査対象として認める決定を下した。同じように、ほかのすべてのクリエーション分野でも、「作品の是非を、その創作手法にかかわらず成果物のクオリティで判断する」という流れが少しずつ定着しつつあるように思う。

もちろん、こうした動きは、すべてを人間の手で行う創作活動を否定するものではない。アーティストは、もっとも自分に相応しく、意図に沿うと思えるやり方で作品を生み出せば良いわけだ。

ここでは、筆者がインディーズレーベル「Pure Sound Dog Records」を主宰する山崎潤一郎さんとともに、この半年余りにわたって取り組んできた、AIフォークデュオ「柚子胡椒」のアルバム「絶望讃歌」のリリースに合わせて、その舞台裏を披露する。

●『絶望讃歌』

Apple Music、Spotifyほか、主要なストリーミングサービスにて配信中。

柚子胡椒、2つのシグネチャー曲

まず最初に、次の2曲を聴いていただきたい。アルバム「絶望讃歌」は、すべてシングルカットできるくらいの意気込みで作ったのだが、柚子胡椒による歌の振れ幅の両極に位置するものが、この2曲になる。積もる話は、すべてこの2曲をお聴きになってから…ということで。

『約束』

『青春の燃えカス』

実は、柚子胡椒の楽曲として最初にできあがったのは、後者の「青春の燃えカス」だった。しかし、そのいきさつに触れる前に、なぜユニット名が「柚子胡椒」で、なぜむさ苦しそうな2人組なのか?について話しておきたい。

というのは、一般的な楽曲作りでも同様だとは思うが、生成AIをパートナーにした曲作りでは、特にプロデュースにあたる作業が重要になる。「このようなコンセプトの歌手やグループであれば、こういう歌を作って歌うに違いない」という確信が必要だからだ。

きっかけは“どこにでも居そうな人々”をAIで生成する遊び

このプロジェクトは、のちに柚子胡椒となる2人組のAI生成画像から始まった。

AIで人々の画像を生成する際、ありがちなのは、スタイリッシュで美しい男女や、SF/ファンタジー系の人物だったりする。目的によって、会社員や学生、主婦・主夫などのポートレートや働く姿を生成することはあるとしても、「どこにでも居そうな人々が何かの弾みで写真に収まった」ようなイメージを生成することは、まずない。

そこで、あえてそういう架空の人たちが、スマートフォンをいじっているうちに、うっかり「カメラ」アプリを起動して無防備な表情のまま自撮りしてしまった…というていのイメージを、ChatGPTで生成してみた。すると、これがなかなか面白く、しばらく夢中になってFacebookへの投稿を続けていった。それが、今年の春頃のことだ。

そうして生成した架空の人中に、2人組のフォークデュオのイメージがあった。それをFacebookにポストしたとき、プロのベーシスト・Masa Nagaoさんから、「この2人は、きっと柚子胡椒だ」というコメントをいただいた。2人の醸し出す雰囲気が、そう感じさせたのだろう。ユニット名が決まった瞬間だ。

「柚子胡椒」メンバー二人のプロフィールを考える

そうなると、「柚子胡椒は、どんな楽曲を作って歌うのか?」という興味が俄然湧いてきた。そこで、2人の設定を考えることにして、まず名前から、それぞれを北村晴人(きたむらはると)と杉原冬真(すぎはら とうま)と名付けてみた。

北村は石橋を叩いて渡る慎重派だが、「いつかはなんとかなる」が口癖の楽観主義者。一方の杉原は、一見落ち着いているが、決断力があり大胆。しかし、いつも最悪のシナリオばかりを考える悲観主義者である。

彼らは、大学時代に文学部のゼミで隣り合わせになったことがきっかけで言葉を交わすようになった。しかし、最初はまったく気が合わず、議論ばかりしていた。

ところがある日、ふとしたことで音楽の趣味が重なっていることがわかる。夜な夜なギターを片手に語り合ううちに、それぞれの正反対な性格がむしろ補完し合うことに気づく。その結果、卒業後に「柚子胡椒」としてインディーズデビューを果たすことに…というバックグラウンドストーリーも生まれた。

北村は、ひととおりの楽器をこなす万能プレイヤーで、ボーカルと希望系の作詞・作曲も担当。作風としては自然、再生、旅立ちなどをモチーフにすることが多い。

対する杉原は、アコースティックギターとボーカル、絶望系の作詞・作曲を担当し、作風としては、別れ、喪失、矛盾、無常観などを織り込んだ歌詞や曲調を得意とする。曲作りでは、杉原が沈むような歌詞やメロディを書くと、北村がそこに希望を織り交ぜ、2人で曲を完成させていくことがルール。モットーは「聴く人の感情の波を共に泳ぐ」である。

生成AIと著作権。日本の文化庁の見解は?

このようなコンセプトを持つ柚子胡椒に相応しい楽曲は、どのようなものだろうか? そして、誰か憧れのアーティストはいるのだろうか?

すでにご存知の方も多いかと思うが、生成AIは、何を生成するかに応じて、既存の文章、静止画、動画、音楽など、さまざまなものを学習している。そして、そうしたAIの学習自体は、人間が知識を得るのと同種の行為と見なすというのが、日本の文化庁の見解だ。そして、創作プロセスにおいて人間の関与が十分に大きければ、作品はその人の著作物とみなされる。

また、文体やイメージのスタイルには著作権が適用されないものの、生成結果が明らかに既存のキャラクターや作品自体を再現したり、酷似している場合には、著作権法に抵触する。たとえば、少し前に流行った写真やイラストのジブリ風アレンジでも、トトロやキキなどのジブリのキャラクターそのものやアニメの1シーンを思わせるものでなければ、著作権法上の問題は生じない。そのため、スタジオジブリも静観していたのである。

楽曲の場合にも、たとえばプロンプトで「2010年代後半のポップロック風女性ボーカリスト」などと指定することには、もちろん問題がない。だが、「2010年代後半のテイラー・スイフト風」のように指定するとグレーゾーンに入る。音楽は、静止画や動画に比べて抽象度が高く、類似や酷似の線引きが難しい面もあるからだ。

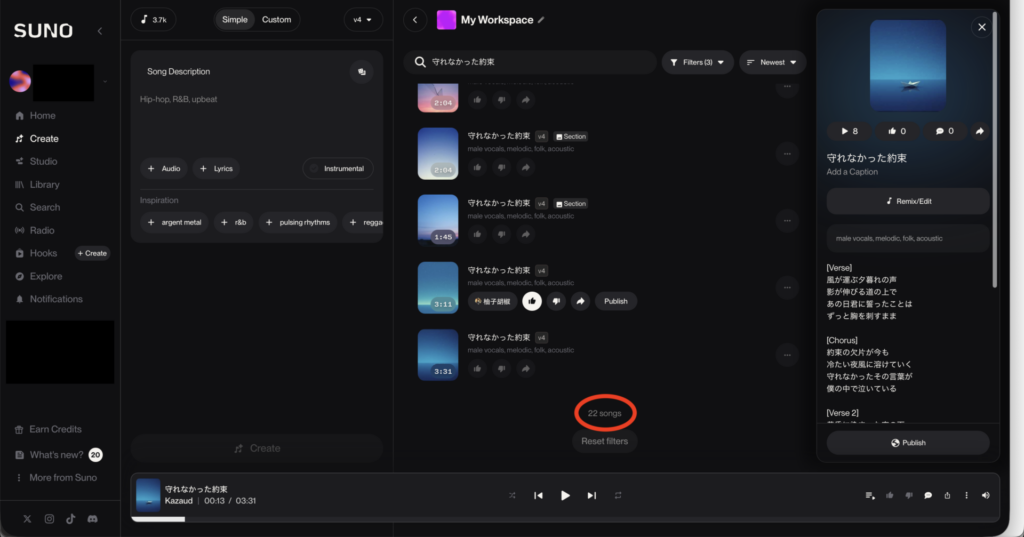

そのため、楽曲生成AIサービスは、アーティスト名を直接指定することを禁止しているところが圧倒的に多い。筆者が愛用する「Suno.ai」も、アーティスト名を含むプロンプトは基本的に弾かれる仕様となっている。

特定のアーティストには寄せない作り

いずれにしても、柚子胡椒のプロデューサーである筆者としては、このユニットを意図的に既存のアーティストや曲調に近づけるつもりは、まったくなかった。したがって、柚子胡椒にとっての憧れのアーティストは存在せず、特定の誰かの作風を想起させるプロンプトも使っていない。

柚子胡椒は、この世界をシニカルに捉えているところがあり、特に杉原冬真は、物事を斜めから見てしまう。自分たちが過ごしてきた青春も、単純に美化することができない。その思いをぶつけた歌が「青春の燃えカス」だったのである。

この曲をFacebookにポストしたところ、以前に松尾公也さんのAIロックバンド「The Midnight Odyssay」のPVプロジェクトを通じて知り合った山崎潤一郎さんからアルバム作りの提案があり、そこから本格的な楽曲制作が始まって、12曲揃えることを自分に課した。

“曲先行”が当たり前の、一般的な楽曲制作プロセス

では、実際にどのようにして柚子胡椒の楽曲が作られたのか。その具体的な流れを見ていこう。

ポップスや流行歌の制作プロセスでは、曲先、つまり、メロディやビートを先に作り、あとから歌詞を当てはめる手法が一般的だ。メッセージ性の強いシンガーソングライターを除けば、J-POPもK-POPも洋楽も、ほぼ曲先で作られている。

その理由は、リスナーが最初に反応するのは歌詞よりもメロディやリズムであり、「覚えやすいメロディ」がヒットの鍵になるためである。

たとえば、日本のAKB48などのアイドルグループのケースでは、1枚のシングルのために数百曲規模のデモ曲(メロディ)が集められて、その中の1曲に合う歌詞が作られる。

また、先ごろ日本デビューを果たしたK-POPのガールズグループILLITの場合、作曲家は3名程度の共同作業だが、作詞家はデビュー曲の「Maginetic」で13名、後の「Do the Dance」では同じく16名がクレジットされているなど、作詞のプロセスもシステム化されていることが窺える。

柚子胡椒の楽曲制作の流れ

一方で、面白いことに楽曲生成AIの場合には、歌詞を先に用意して曲+ボーカルを作らせるか、テーマを与えて歌詞と曲+ボーカルを同時に生成させるスタイルになる(ボーカルなしも可)。柚子胡椒は、コンセプト的にも、また筆者自身も、歌詞をかなり重視しているので、楽曲生成AIとの相性はとても良いと感じている。

その歌詞の作り方は、実は一定ではない。基本的には、曲のテーマ性やキーワード、キーフレーズを考えたうえでプロンプトを作り、ChatGPTやSuno.ai自体にフィードする。Suno.ai自体にも歌詞の生成機能があり、Classicと新しいRemiの2つのモデルを選ぶことができるが、Remiのほうが優れているかというと、Classicのほうがしっくりくる場合もある。

現実には、これらを組み合わせて行い、また得られた歌詞に対して、単語レベル、セクションレベルでの置き換えや調整を納得できるまで行なっていく。

Suno.aiでは、曲の生成モデルも複数から選択可能で、現在はVer.3.5、Ver.4、Ver.4.5、Ver.4.5+、Ver.5の5つが利用できる。最新モデルほど複雑なプロンプトにも対応でき、ボーカルの質も高いとされるものの、やはり生成結果を聴いいたうえでコンセプトに合っているかを確認することが必要だ。

ちなみに、「絶望讃歌」の収録曲制作の時点では、Ver.4.5+とVer.5はリリースされていなかったが、あえてVer.4.5ではなくVer.4を利用したケースも多い。

たとえば、ノリで聴かせるような曲ならば、Suno.aiを含む最新の楽曲生成AIで比較的簡単に量産できるだろう。しかし、じっくり聴かせるタイプの柚子胡椒の楽曲では、歌詞も曲も1度で完結させることなく、細かい調整を何度も重ねている。

厄介なのは、日本語の歌詞の読みひとつとっても、初期に比べて大幅に改善されてはいても、間違えることがある点だ。Suno.aiには、部分的に歌詞を変更できるエディタ機能もあるが、歌詞を変更すると、それが単に漢字を平仮名にしただけでもメロディが影響を受けるので、一筋縄ではいかない。そのため、ボーカルと楽器のサウンドを分離して調整したり、使える部分を切り貼りして編集することも少なくない。

生成と調整を繰り返して生まれた「令和枯れすすき」の歌詞と曲

では、柚子胡椒の楽曲「令和枯れすすき」を例に、歌詞と曲のプロンプト例を紹介しよう。

柚子胡椒による厭世的な雰囲気の歌のアイデアを考えているときに、ふと、1974年にリリースされた「昭和枯れすすき」(さくらと一郎)を思い出した。

「貧しさに負けた」というインパクトのある歌い出しから始まり、幸薄い男女が「いっそきれいに死のうか」と思い詰める歌が、翌1975年のオリコン年間ヒットチャート1位を記録したことには驚かされる。そして、内容は違っても、柚子胡椒ならば令和における疎外感を歌うことは十分ありうると考えた。

そこで、「令和枯れすすき」というタイトルを決め、「街角で消えた 色のない糸」、「滅びの中にも 咲く花がある」、「川の流れが 進んでは止まる」、「時代の狭間で言葉はこぼれる」というキーフレーズを含んだプロンプトを用意。ChatGPTに歌詞を生成させ、さらに調整を加えていった。

ただし、タイトルはヒントを得ていても、「昭和枯れすすき」と「令和枯れすすき」では歌詞の内容も曲調もまったく異なっている。

具体的なプロンプトと出力結果は以下のとおりだ。

「令和枯れすすき」初回のプロンプト

叙情的な日本の歌の歌詞を作ってください。

タイトルは「令和枯れすすき」とします。

内容は、時代のはざまで揺れる心情や、滅びと希望が交錯する情景を描き、

以下の4つのフレーズを必ず歌詞の中に盛り込んでください:

「街角で消えた 色のない糸」

「滅びの中にも 咲く花がある」

「川の流れが 進んでは止まる」

「時代の狭間で言葉はこぼれる」

全体は4〜5連程度で、サビの部分に「令和枯れすすき」を繰り返し用いること。

感情的で切なく、風景描写や比喩を多用してください。

「令和枯れすすき」初回の歌詞

実際の歌を聴いていただくとわかるが、上記の歌詞は完成版のものとかなり異なっている。また同じプロンプトでも、生成するごとに異なるバリエーションが作られる。

このあとで、さらにプロンプトを調整したり、複数の歌詞をミックスしたり、直接、手作業でフレーズやセクションの書き換えや入れ替えを行なったりした結果が最終的な歌詞であり、ほかの楽曲の歌詞も、多かれ少なかれ似たようなプロセスを経て作られている。

歌詞が完成したら、Suno.aiで曲を作る(歌詞と同時生成で、あとから分離調整する場合もある)わけだが、こちらのプロンプトは以下のようなものだ。もちろん、同じ歌詞とプロンプトで生成したからといって、同じ楽曲になるわけではない。

「令和枯れすすき」曲のプロンプト

A lyrical folk pop with a male vocal and impressive guitar solo. It has a nostalgic atmosphere mixed with sadness and hope, and reminds me of autumn scenery and disappearing memories.

Suno.aiは日本語のプロンプトも理解できるが、複雑になると、プロンプトを冒頭の歌詞に組み込んで歌い始める症状(バグ?)が現れる。そのため、英語プロンプトのほうが安心だが、方向性を規定し過すぎても曲調が画一化するので、あえてシンプルな日本語プロンプトによって、生成AIが作り出すバリエーションを見極めることもある。

柚子胡椒の楽曲が配信用のデータになるまで

結局のところ、歌詞と同様にプロンプトを調整して再生成したり、生成された曲をSuno.aiのエディタや外部のオーディオエディタを使って編集したりして、最終的な楽曲が完成する。その後、出来上がった音源を山崎さんに送り、ミキシングやマスタリングの作業を行ったものが配信用のデータとなるのだ。

ここで、山崎さんからも、プロの立場から今回の取り組みや柚子胡椒の楽曲についてのコメントをいただいたので、紹介しておきたい。

「初期の頃と比較すると改善されたとはいえ、AIで生成された楽曲の音質はお世辞にも良いものとは言えません。不定期に入るプチノイズ、圧縮音源独特のシュワシュワ、レロレロした音など、気になるところはたくさんあります。ただ、柚子胡椒の楽曲は、練り込まれた歌詞やメロディが秀逸で、何度も聞き込むうちに、このデュオの世界に引き込まれていきました。そうなると、音質など二の次になります。そこで、可能な範囲で楽曲の魅力を引き出すことに専念しました。具体的には、音程補正プラグインで言葉を明瞭化したうえで、Logic Proのスプリッタ機能でステムトラックを作成し、各楽器の定位やバランスを最適化しつつ、聴き疲れしないようなイコライザ処理を心がけながらリミックスしました。エンジニアの視点で合格点に達する作品に仕上げることができたと自負しています」

アルバム名「絶望讃歌」の由来

最後に、「絶望讃歌」というアルバム名の由来についても説明しておこう。

楽曲がある程度揃ってきたところで、偶然、耳にしたのが、NHKでかつて放送されていた「絶望名言」というラジオ深夜便の番組の話題だった。小説「変身」を書いたカフカは「絶望名人」だったというエピソードや、「絶望界の王様」の異名を取るシオランなどを紹介してきたこの番組の内容は、毎回ひとりの偉人や文豪にまつわる絶望から生まれた言葉(=絶望名言)を紹介し、そこから生きるヒントを探るというもの。

たまたま、それが柚子胡椒のアイデンティティにも通じることに気がつき、「絶望が救いにもなる」という思いを込めて、このアルバムを「絶望讃歌」と名付けたのである。

AIフォークデュオの評価はいかに。リスナーの耳に委ねたい

今回のプロジェクトが一つの区切りを迎えた今、確信を持っていえるのは、柚子胡椒の楽曲が、筆者のみでも、また、生成AIのみでも作り上げることはできず、まさに両者のコラボレーション、あるいはパートナーシップによって完成したという事実である。

また、音源のバランスを細心の注意を払って調整し、主要なストリーミングサービスでの配信手続きの労を取っていただいた山崎潤一郎さんには、感謝してもしきれない。機会があれば、柚子胡椒のセカンドアルバムや、別のAIアーティストを立ててのプロデュースも行ってみたいと考えている。

なお「約束」は、日本における電子出版の先駆者であるボイジャーの創立者・萩野正昭さんの著書『おもいで 未来』のエンディングテーマにも採用されたので、併せてご覧になっていただきたい。

ともあれ、最終的な判断はリスナーの手に(耳に?)委ねられた。読者の皆さんは、どの曲が一番気になっただろうか?

おすすめの記事

著者プロフィール

大谷和利

1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。