LANを大衆化したAppleTalk

初期のMacintoshがほかのプラットフォームと比べて圧倒的に進んでいたことの1つに、AppleTalkの存在があった。

従来は高価なオフィスコンピュータやメインフレームの世界でしか普及していなかったネットワークの概念をパーソナルコンピュータにもたらす野心的な試みであり、当時ネットワークというものに触れたことのなかった僕自身にとっても、その実体が見えてこない技術といえた。

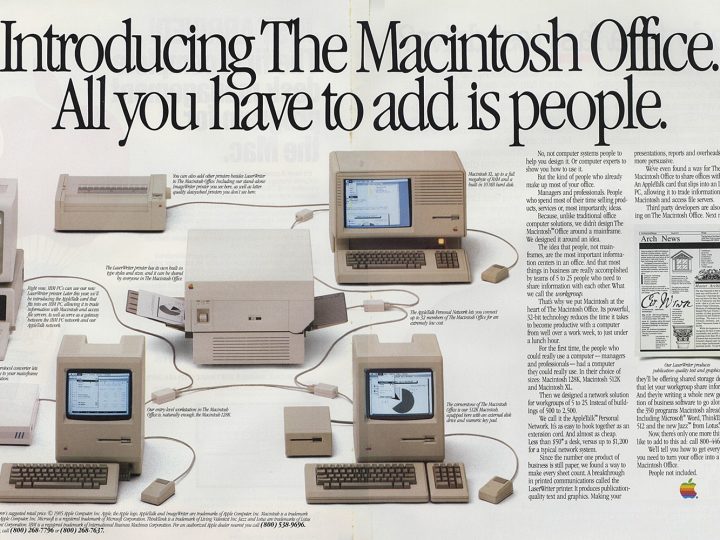

本来AppleTalkは、故スティーブ・ジョブズが推進しようとしたMacintosh Officeという、スモールビジネス向けのオフィス・オートメーション構想のために開発されたのだが、その要となるファイル・サーバの開発が滞り、最終的にキャンセルされてしまった。そのため、全貌をつかむことが難しかったのである。

それでも、Mac間でのファイルの送受信機能や複数台のMacからのLaserWriter共有機能はファイルサーバなしに利用できたので、そのメリットは徐々に世の中に浸透していった。

1985年にアップルを離れたジョブズは、新たに設立したネクストにおいて、ネットワークベースのインターパーソナル・コンピューティングの確立を目指したが、そのアイデアは実際には初代Macの頃に芽生えていたのである。

世界を変える第一歩だったAppleTalk

AppleTalk自体はネットワークプロトコルであり、さまざまなネットワークインフラと組み合わせることができた。たとえば、比較的低速なシリアルポートを使うシステムはLocalTalkと呼ばれ、後に高速なイーサーネットのインフラ上で利用するEtherTalkなども加わった。

何より画期的だったのは、LocalTalkをサポートするためのハードウェアが、初めからすべてのMacやLaserWriterに組み込まれていたことだ。当時、他社のイーサーネット用の拡張ボードは単体でも1000ドル程度しており、それと比べてMacは追加投資なしに専用ケーブルでつなぐだけでLANが完成し、ファイル転送やプリンタ共有が可能だった。

純正の専用ケーブルの価格は高めだったが、あるとき、ファラロンというサードパーティが市販の安価な電話線を使ってAppleTalkネットワークを構成できるPhoneNetのアイデアを思いついた。その対応製品群が発売されると導入コストはさらに下がり、普及に一気に弾みがついた経緯がある。

確かに、LocalTalkの速度は遅めで、ネットワークアドレスなどの自動設定の処理がネットワークの負担を増加させる弱点はあったが、重要なのは、Macの根本思想がそうであったように、一部の人たちの専有物であったネットワークをごく普通のユーザに解放した点だ。

ちなみに、AppleTalkプロジェクトのリーダーだったガーシャラン・シドゥーは、現在、マイクロソフトのWindows Phoneサービスの主任アーキテクトである。また、ネットワークのクライアント端末に対してIPアドレス等を動的に割り当てることでユーザや管理者の負担を軽減するDHCPの基本アイデアも、AppleTalkの自動設定機能が元になったといわれる。

今では、AppleTalkの機能性はTCP/IP上のBonjourによって置き換えられ、Mac OS X 10.6以降アップル自身もサポートしなくなった。だが、先駆的な技術として業界に与えた影響は決して小さくなかったのである。

※この記事は『Mac Fan』2017年10月号に掲載されたものです。

著者プロフィール

大谷和利

1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)