iPhoneはマルチタッチスクリーンにより自由度の高いUIを実現したが、最新の16シリーズでは「カメラコントロール」という物理的な操作ボタンを導入し、撮影時の各種設定を行いやすくした。

つまり、写真性能を向上させた結果、単体のカメラ製品が持つ物理的なUIの利点を再認識したともいえる。

逆にデジタルカメラの世界では、長年蓄積された写真のノウハウにスマートフォンの使い勝手を組み合わせて、製品作りに活かそうとする動きが見られる。

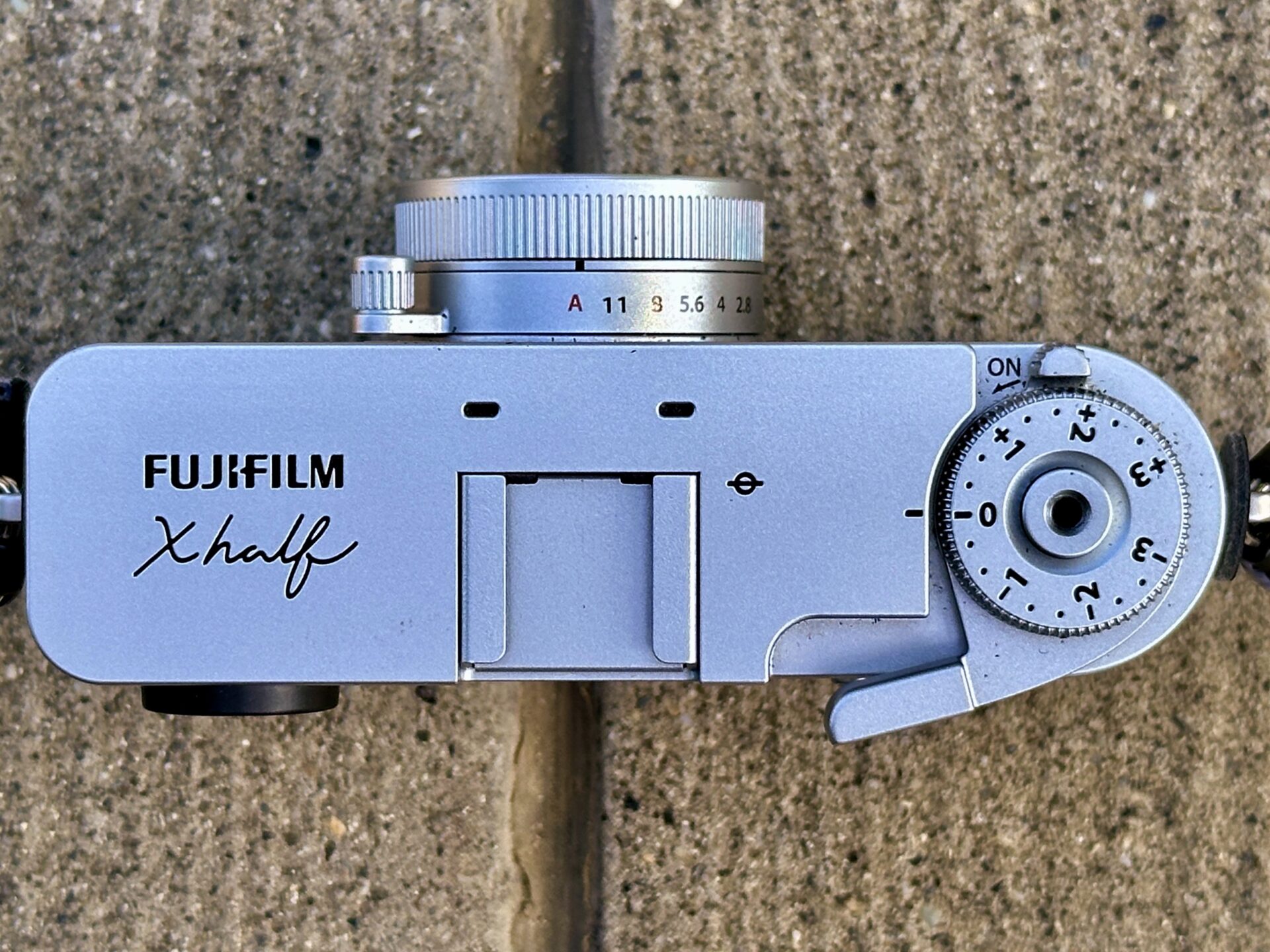

その急先鋒的な存在が、縦フレームでの撮影を基本とする富士フイルムの「X half」だ。

筆者は、このX halfとともにスペインのバルセロナとサン・セバスティアン(バスク語ではドノスティア)を旅し、その魅力を実感した(結局、自腹で買ってしまった)。

久々に存在が気になったデジタルカメラ

実は、筆者が最後に単体のデジタルカメラを購入したのは2014年。パナソニックの「LUMIX DMC-FZ1000」だった。

一眼レフ風のデザインだがレンズ交換はできない「ネオ一眼」と呼ばれたジャンルのカメラで、1インチセンサと400mm相当の高倍率ズームレンズを搭載し、当時は画期的と称された製品だ。

それ以前には、オリンパスが名機PENの名前をデジタルカメラで復活させた「PEN E-P1」(2009年発売)、さらにその前には、エプソンのレンジファインダーデジタルカメラ「R-D1」を購入したことがある。

有効画素数が20.1 メガピクセル(5472 × 3648 ピクセル) のDMC-FZ1000は、1台で事足りるという意味で今でも仕事カメラとして使える現役機だ。

しかし、同12.3 メガピクセル(4032 × 3024 ピクセル)のPEN E-P1は、往年のハーフサイズの一眼レフフィルムカメラ、PEN Fをモチーフとしたデザイン以外の魅力に乏しく、すぐにお蔵入りとなった。

逆に、R-D1は、スペック上は約 6.1 メガピクセル(3008 × 2000 ピクセル)に過ぎないが、メカニカルな操作感(巻き上げレバーでシャッターをリセットしないと次の撮影ができないなど)が気に入って、もっとも愛着のあるカメラとなっている。

そのため自分の中では、年々高機能化するカメラ機能の恩恵に与れるiPhoneとは別に、スペックではなく撮る楽しさという点で立ち位置が異なるものが単体のデジタルカメラであり、ここ10年ほどは素晴らしい性能に目を見張ったとしても食指の動く製品がなかった。

しかし、富士フイルムのX halfは久々に気になる機種であり、これならば10年ぶりに購入してもよいかと思わせる魅力を秘めている。

デジタル時代のハーフカメラのあり方を追求

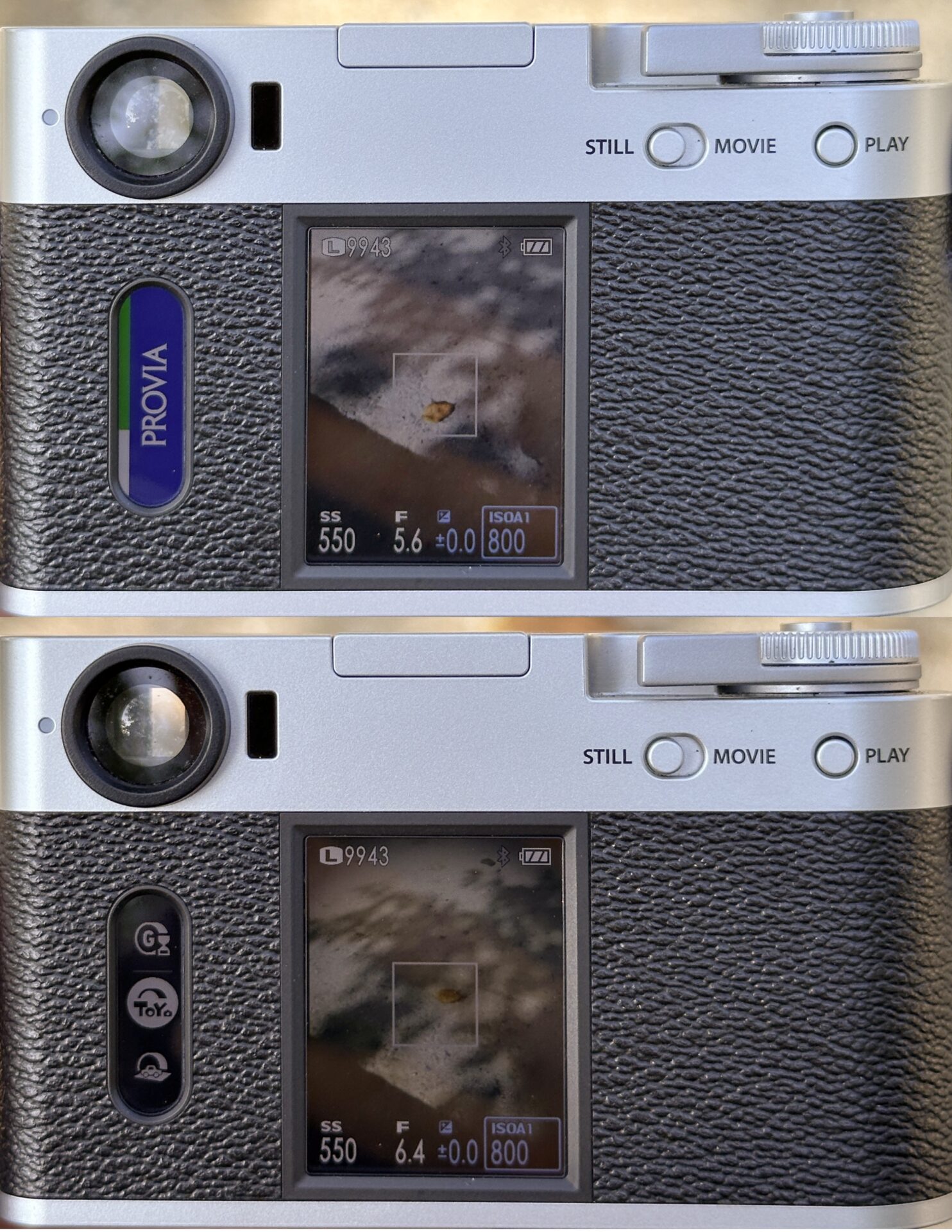

その理由は、高価だったフィルムの1コマを2分割して利用するという節約策だったかつてのハーフカメラとは事情が異なるが、スマートフォンやチェキと同じ縦フレームが基本という思い切った仕様をクラシカルなデザインの筐体に詰め込むという発想の妙と、絞り設定や露出補正を物理的なレバーとダイヤルで行う操作感、そして、フィルムの確認窓を思わせるタッチディスプレイのスワイプでフィルムシミュレーションやフィルタの選択を行うといったギミックの面白さだ。

さらに、撮影結果を専用の「X half」アプリで「現像」するまで見られないというフィルムカメラモードも用意され、このモードでは光学ファインダしか使うことができないという思い切った仕様になっている。

撮像素子は1インチの裏面照射型CMOSで、有効画素数約1774万画素の3648 x 4864ピクセルという数字はXシリーズの上位機種やiPhone 16 Pro/Pro Maxと比べれば控えめ、かつ連写機能もない。

しかし、そういうスペック競争から距離を置いて楽しむ(楽しめる)のが、X halfの身上といえる。

RAWイメージの撮影はできず、JPEGイメージのみにしているのも、その方針を反映したものである。

筐体は、重厚さよりも軽さ(240g)を重視した樹脂製ながら質感は高めで、グリップ感もよく、モノとしての魅力が感じられるフォルムが特徴だ。

両吊用の穴が設けられ、金具が付属する点も、うれしい心遣いである。

今後は、サードパーティ製のアクセサリもいろいろと出てきそうだ。

ちなみにレンズは、レンズ付きフィルムの「写ルンです」と同等の32mm(35mm換算)の固定焦点で、f2.8。

先のフィルムカメラモードで使うと、まさに「デジタル写ルンですハーフ」的な感覚になる。

直感的に使えるフィルム設定と露出補正

メインのスクリーンが小さめなので、絞りの変更結果の確認はわかりづらいが、Xシリーズの特徴でもあるフィルムシミュレーションは専用のタッチスクリーンのおかげで楽に行え、シャッターボタンと同軸のダイヤル式露出補正も使いやすい。

スマートフォンのカメラ機能と異なり、補正結果を固定しておける点にもメリットがある。

設定例は日本で撮影したものだが、特にフィルムシミュレーションは、アナログフィルムそのものの再現を目指すものではないものの、意図に応じて13種の中から選ぶことができ、他にも、トイカメラや光漏れ、二重露光などの8種の効果を加えられるフィルター機能(最後に作例あり)が用意されている。

スペインで撮影した作例(カラー編)

ここからはスペインで撮影したノートリミング、ノーレタッチの作例を紹介して、多少でも旅気分を味わっていただければと思う。

トータルでは数日の間に1400枚以上撮り、これらはそのごく一部に過ぎないため、他の写真からも選択してセルフパブリッシングの写真集を作ることも考えている。

スペインでは幸い好天に恵まれ、ほぼ抜けるような青空だったこともあり、カラーの作例は主にビビッドなVELVIA設定で撮っている。

スペインで撮影した作例(モノクロ編)

モノクロ写真にも独特の味わいがあって好みだが、X halfではいちいち設定画面を呼び出すことなく、スワイプでほぼ瞬時にACROS STD変更できる。

そのため、被写体に応じた選択が簡単に行える点も大きな魅力だった。

意外と面白い2in1フォト機能

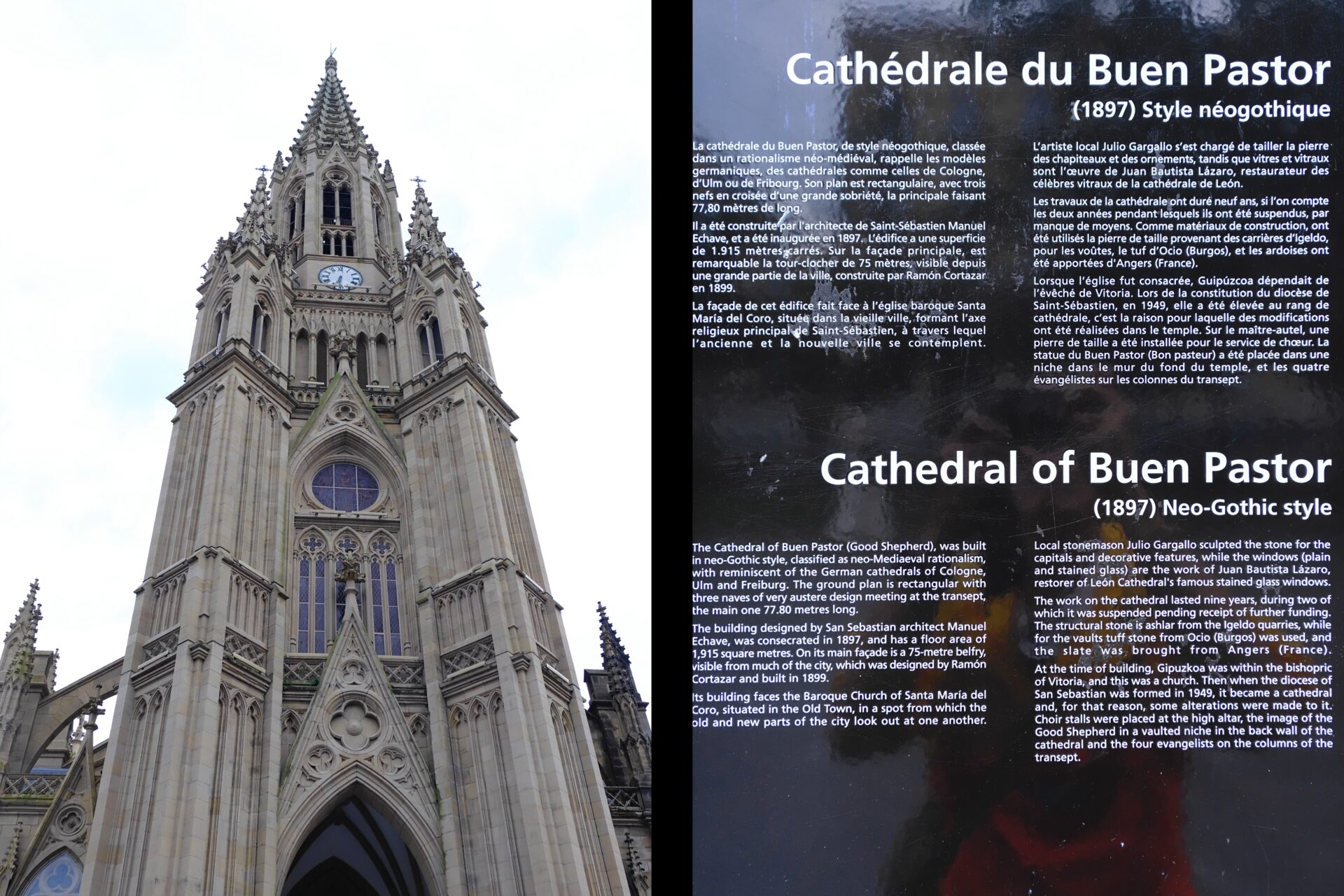

実際に利用してみて、予想以上に面白いと感じたのが、撮影時にカメラ内で、あるいは「X half」アプリ上で2枚の写真を組み合わせて保存する2in1フォト機能だ。

利用の目的は、2枚をサイド・バイ・サイドで比較したり、被写体とその説明を1枚にまとめたりする実用的なものから、アート試行の作品作り、裸眼立体視用のステレオ写真制作など、それこそアイデア次第。

特にフィルター効果との組み合わせでは、つい夢中になり、時間を忘れて何枚も作ってしまった。

まさに、撮って出しのカジュアルな写真からアート的なイメージ作りまで、人それぞれの楽しみ方ができるのが、X halfの真骨頂なのであった。

価格はオープンプライスだが、量販店の予約では11万円を超えており、気軽に買うという商品ではない。

しかし、この製品のメインターゲット層と考えられるZ世代は、レコードプレーヤやカセットデッキなど、本物感とモノとしての魅力に溢れた製品に価値を認め、少々高価でもお金を払う傾向にある。

そのため、レコードの生産額が35年ぶり70億円を突破したというニュースも流れてきた。

簡単に手に入るトイカメラではないからこそ、あえて買って大事にする若者がいても不思議ではない。

X halfは、そういう製品であり、チェキや写ルンですを成功させてきた富士フイルムならではの先鋭的な製品であることが、今回の旅を通じて良く理解できた。

著者プロフィール

大谷和利

1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)