トランプ関税の影響で、Appleは「China+1」という戦略を進めていると言われる。中国のほかに、一定程度の製造拠点を持つというもので、インドがその+1として注目されている。

Appleのティム・クックCEOは、中国で生産する理由を「スキル密度」という考え方で説明しており、インドでこのスキル密度が高い状態が再現できるかどうかが成功の鍵になる。

トランプ関税でAppleの株価が下落

Appleの株価が下落している。Apple Intelligence、SiriのAI対応の遅れもあるが、大きいのがトランプ関税による打撃だ。

画像:Google Finance

現在では、中国で生産したiPhoneを米国に輸入する場合、145%という法外な米国の輸入関税は停止されたものの、基礎関税10%、フェンタニル関連関税20%、知的財産関連関税25%の合計55%もの関税がかかる。

そこで、Appleはインド生産へのシフトを始め、インドでは台湾のFoxconnとPegatron、インドのTata Electronics(台湾のウィストロン工場を買収)の3社がiPhoneの生産を行い、その割合は20%に達しているという。すでにiPhoneの5台に1台はインド製になっているのだ。

ところが、インドから米国への輸入も26%の輸入関税があるため、iPhoneの米国価格は大幅に値上げせざるを得ない。

Appleがどのような価格設定をするかは、現在頭を悩ませている最中だろうが、これまでの手法を考えると、世界中のiPhoneを均等に値上げし、販売に力を入れたい国の価格をわずかに下げる程度になると考えるのが自然だ。つまり、世界中でiPhoneの価格が値上げされる可能性がある。

これにより、iPhoneの販売台数が大幅に減ることが予想され、それでAppleの株価がじわじわと下がり始めている。

なぜiPhoneは米国で製造できないのか?

米国政府としては、Appleに米国内で製造してほしいのだろうが、それが簡単なことではないことは、読者の皆さんはおわかりだろう。

世間では、よく「米国生産にしたら人件費が高くて、iPhoneの価格はもっと上昇する」と言われがちだが、実は生産拠点をどこの国にするかで人件費を軸に考える発想はすでに過去のものになっている。

すでに製造業、特にAppleの製造は高度に自動化されていて、大量の労働者が必要になるわけではない。2017年に雑誌「Fortune」が主催した「フォーチュン・グローバル・フォーラム」に出席をしたティム・クックCEOは、「Fortune」編集長と「Appleはなぜ中国生産するのか」というテーマで対談をしている。

人件費の問題について、クックCEOはこう語っている。「一般的な考えは、企業が中国にくるのは人件費が低いからというものです。彼らが中国のどの地域に行くかはわかりませんが、真実は、中国は何年も前に低労働コストの国ではなくなっているということです」。

Appleが中国で生産するのは“スキル密度”が高いから

では、なぜAppleは中国で生産するのか。それは“スキル密度”だという。スキルの量と質が小さな地域に集中しているからだそうだ。

特に重要なのが高度人材だ。Appleは、デバイスを製造するための特殊な製造装置をFoxconnなどと共同開発して使用している。このような製造装置を動かすには、高度なスキルを持ったオペレーターが必要であり、メンテナンスできるエンジニアが必須となる。

クックCEOはこう語っている。「私たちが製造する製品には、本当に高度な製造装置が必要です。最先端の製造装置です。米国では、機械エンジニアのイベントを開いても、部屋がいっぱいになるかどうかはわかりません。中国では、複数のサッカースタジアムが必要になります」。

中国でのiPhoneの主要な製造拠点は、深圳市と河南省鄭州市にあるが、ここにはFoxconnの製造工場があるというだけでなく、その周辺100km以内に主要サプライヤーの拠点がある。

このサプライヤーがきわめて近い距離にいるということも重要だ。新しい製品の製造を始める前にはテスト生産を行う。ここでは問題が発生するのが当たり前だ。問題の洗い出しをしてから量産に入る。

テスト生産で問題が発生した場合、サプライヤーの担当者とメッセージやビデオ会議で解決手段を相談することはできる。しかし、ものづくりをしたことがある人であれば実感されていると思うが、顔を突き合わせて、現物を目の前にして一緒に試行錯誤するということほど強力な方法はない。

この2つがスキル密度の強さであり、中国以外では得られないとクックCEOは説明する。

インドに生産拠点を作った理由

中国生産を基本に、インドにも生産拠点を置く「China+1」体制は、もともとは生産拠点を分散させるためではなかった。

インドは、輸入される電子機器に関税、社会福祉サーチャージ、アンチダンピング税などさまざまな名目で、製品によって異なるが、スマートフォン本体の場合、16.5%もの関税をかけている。2020年以前は22%もの関税がかかっていた。

つまり、中国で生産したiPhoneをインドに持ち込んで販売をしようとすると、関税を支払わなければならない。インド政府はトランプ大統領よりも以前から、保護貿易主義をとっていたのだ。

一方、電子製品の部品に関してはほぼ免税に近い優遇をしている。これは、インド国内に製造拠点をつくってくれというメッセージだ。

そこで、2017年に台湾のFoxconnとウィストロンがインドに生産拠点を置いた。当初はインド国内発売分を製造することが目的だった。これが、中国の地政学的なリスクがクローズアップされたり、トランプ関税の影響で、インド生産率を高めなければならなくなっている。

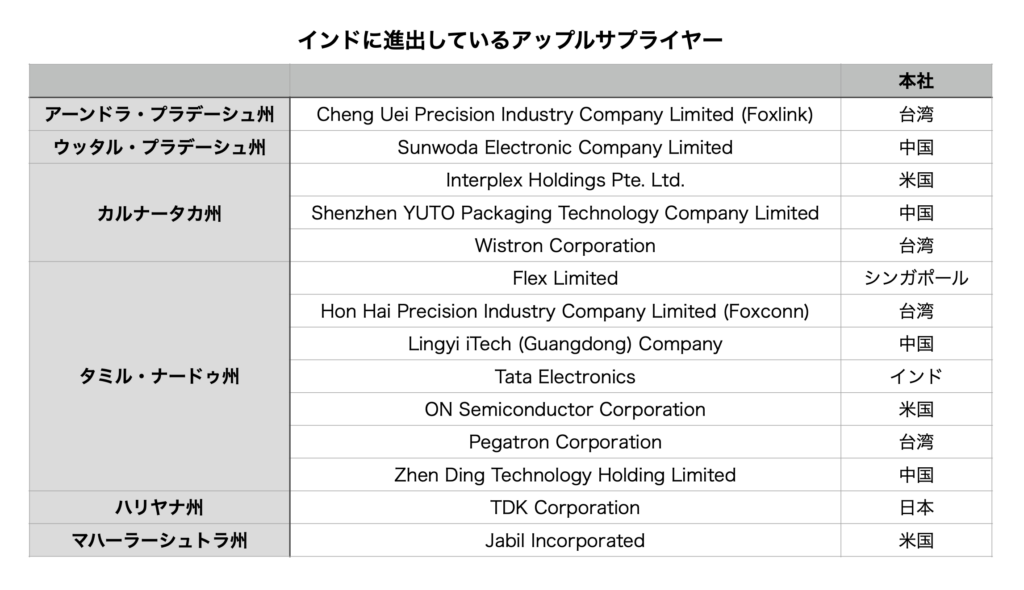

しかし、問題は、インドでスキル密度が高い状況を再現できるかどうかだ。Appleのサプライヤーリストでは、2023年のものが最新版として公開されている。

インドでは“スキル密度”の高い生産ラインを確保できるのか?

Appleのサプライヤーリストによると、インドに拠点を置いてるサプライヤーは非常に限られているが、タミル・ナードゥ州に、製造のFoxconn、Pegatron、Tata Electronicsがあり、サプライヤーの数ももっとも多くなっている。ここをインドのスキル密度の高い地域にしようとしているようだ。

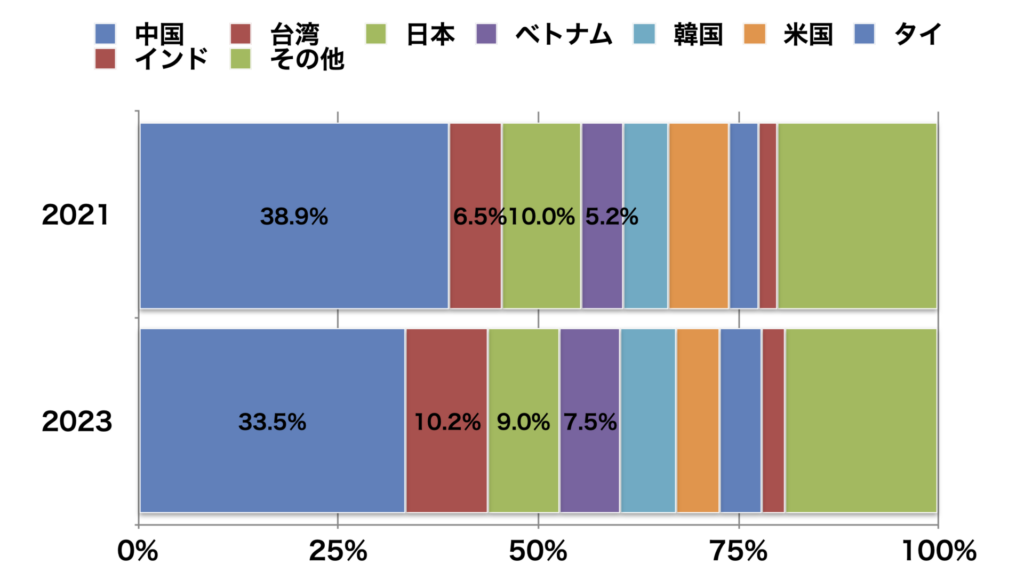

また、サプライヤー拠点の所在地を集計(サプライヤー企業の所属国ではなく、拠点のある場所)してみると、中国、米国、日本の拠点が減少し、台湾、ベトナム、韓国、インドが増えていることがわかる。

このリストは、2023年の状況を示したものなので、より最新の2024年、2025年のサプライヤー状況が公開されれば、よりインドに軸足が置かれていることがはっきりとするはずだ。

Appleは正念場を迎えている

インド製iPhoneは、しばらくの間は米国向けとインド国内向けで手一杯で、日本市場で出回る可能性は低いと考えられる。しかし、米国が高い関税をかけ続ける限り、米国でのiPhone価格は値上げせざるを得ない。

米国価格だけを上げると、多くの人がカナダやメキシコでiPhoneを買うようになり、さらには密輸も行われるというおかしなことになりかねないため、Appleは値上げ分を世界中の価格に分散することになるだろう。

つまり、トランプ関税の影響で、私たちもAppleデバイスが買いづらくなる可能性があるのだ。Appleの現在の状況は決していいとは言えない。

AIの遅れ、デバイスの進化の成熟、そしてそこに値上げが加わると、販売数が大きく落ち込む可能性がある。Appleは正念場を迎えている。

おすすめの記事

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。