暗号資産の「マイニング(採掘)」という言葉を聞いたことがあるだろうか。マイニングは複雑な計算を行うため、より高性能なコンピュータが求められる。

そのため従来はゲーミングPCなどが使われることが多いが、高性能で知られるM1チップ搭載Macならば、どんなパフォーマンスを見せるのだろうか。

Macユーザであっても、マイニングで小遣い稼ぎはできるのか。これが今回の疑問だ。

※この記事は『Mac Fan 2021年9月号』に掲載されたものです。

実は、世界のビットコインの70%前後を生産していた中国。しかし“規制”によりGPUの価格が急騰中

中国でGPUの価格が急落しているという。その要因となっているのが、中国政府による暗号資産(仮想通貨)ビットコインの「マイニング(採掘)」の規制だ。

実はこれまで、世界のビットコインの70%前後を生産していたのは中国だった。マイニングによる電力不足などを緩和する狙いで、実際に四川省などではマイニング業者に対して業務停止を実施している状況だという。

どうしてマイニングが規制されるとGPUの価格が下がるのか? それは、マイニングには高性能なGPUを搭載したコンピュータが用いられることがほとんどだからだ。そのため、ここ数年GPUの需要が上がり続けており、価格が高騰していた。

今回のマイニングの取り締まりにより、中古のGPUが大量に市中に出回ることが予想され、すでに価格が下がり始めている。ゲーマーは大喜びだろう。

暗号資産を支えるブロックチェーン。そこで行われる膨大な計算を、「マイニング」および「マイナー」が担う

ビットコインをはじめとする暗号資産は、「ブロックチェーン」という仕組みによって取引台帳を共有している。新しい取引が発生したとき、過去のデータとの整合性を確認する作業が生まれ、それには膨大な計算が必要となる。

そこで有志のコンピュータに計算を手伝ってもらい、その報酬として暗号資産を提供しようという仕組みが「マイニング」だ。何もないところからお金を掘り出すような行為なので、採掘という意味の言葉が使われている。そして、マイニングをする人のことを「マイナー(採掘者)」と呼ぶ。

このマイニングの計算が非常によくできている。ブロックチェーンでは、「ハッシュ関数」による計算を行う。「ハッシュ」とは切り刻む、ごちゃ混ぜにするという意味。ハッシュドビーフやハッシュタグといった単語にも使われている。

そしてハッシュ関数とは、入力した値に対し、まったく別の値が出力されるという一方向性関数だ。ハッシュ関数から得られた値のことを「ハッシュ値」という。

マイニング計算で用いられる「ハッシュ値」と「ナンス値」。報酬が支払われる仕組みは?

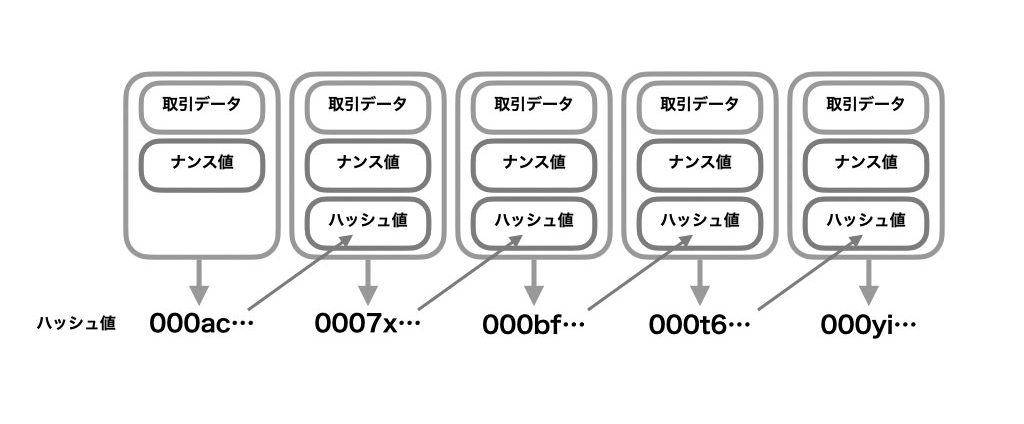

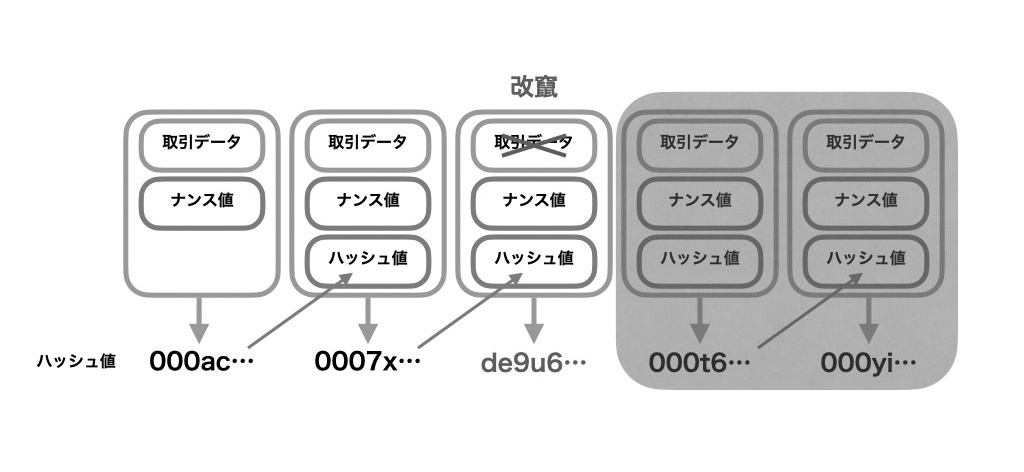

ブロックチェーンでは、1つのブロックに取引データを格納する。そして、そのハッシュ値を計算することで、次のブロックとの接続に使う。ただし、どんなハッシュ値でも接続に使えるわけではない。

ブロックチェーンの仕様によって異なるが、たとえば「ハッシュ値の上位3桁が000である」というような制限をかけ、これに外れるハッシュ値は接続に利用できないようにしている。つまりこの場合、ハッシュ値全体の小さいほうから1000分の1しか、接続に使えない(実際はもっと基準値を低くしている)。

各ブロックには取引データの値のほかに、「ナンス値(Number Used Once=一度だけ使う数値)」も使われる。これはマイナーが自由に設定可能だ。

この値を使って、次のブロックとの接続に使うハッシュ値を計算していく。つまり、マイニング計算とはナンス値を次々と変え、条件に当てはまるハッシュ値を見つける計算だ。そして、一番最初に条件に合うナンス値を見つけた人に報酬が支払われる。一方、計算が間に合わなかったコンピュータには報酬が支払われない。素早く計算を行うには、大量の並列計算が必要となる。

ブロックチェーンの概念図

主流は「GPUマイニング」。並列計算能力が求められるマイニングは、CPUよりGPUが向いている

暗号資産が採用するアルゴリズムの多くは、GPUでの処理に適している。そのため、コンピュータでのマイニングではGPUを活用する「GPUマイニング」が主流だ。

GPUが並列計算に特化して設計されている一方、CPUは並列計算は得意ではない。CPUは、さまざまな処理を順番に処理していくことに長けている。このため、同じアルゴリズムの計算を数値だけ変えて並列計算させる処理には、CPUよりもGPUのほうが向いているわけだ。

だが、CPUでもマイニングが実行できないわけではない。暗号資産の中には、CPUでの処理に適したアルゴリズムを採用しているものもある。こうした通貨であれば、高性能なGPUを搭載していないコンピュータでも、効率的にマイニングを実行できるだろう。

マイニング用のコンピュータとして代表的な製品は、「ゲーミングPC」だ。こうした高性能パソコンに搭載されているGPUは、同時並行で大量の計算をするのに最適な仕組みとなっている。だからマイニングのような計算処理にも向いている。

マイニングに向くのは、GPU性能に優れたゲームミングPC。でも、M1搭載Macならどうだろう?

Macは先述のゲーミングPCなどと比較すると、マイニングにおいては分が悪い。

しかし、M1チップ搭載Macの登場に注目したい。M1チップはAppleが自社開発した「Appleシリコン」だ。CPUやGPU、メモリなどを1つのチップにまとめたSoC(システム・オン・チップ)である。2020年11月にはじめてM1チップを搭載した3モデルのMacがリリースされ、その性能の高さから大きな話題となった。

これからの時代、Mチップを搭載したMacこそがMacのスタンダードとなることは間違いない。では、これだけの性能を誇るMacであれば、現状どれくらい実用的にマイニングを行うことができるのだろうか。

Macでマイニングを始めるには、厳密にいうと、マイニングした暗号資産を管理するためのウォレットの作成など、かなり複雑な準備が必要になる。ただとりあえずは、ネットで入手できるマイニングソフトをインストールして実行するだけでOKだ。

それで運がよければ、暗号資産の報酬が手に入る。しかし、マイニングソフトの多くはWindows用で、Macで使えるものは少ない。

Macで使えるマイニングソフト「CryptoTab」をようやく発見! しかし、そのパフォーマンスは…

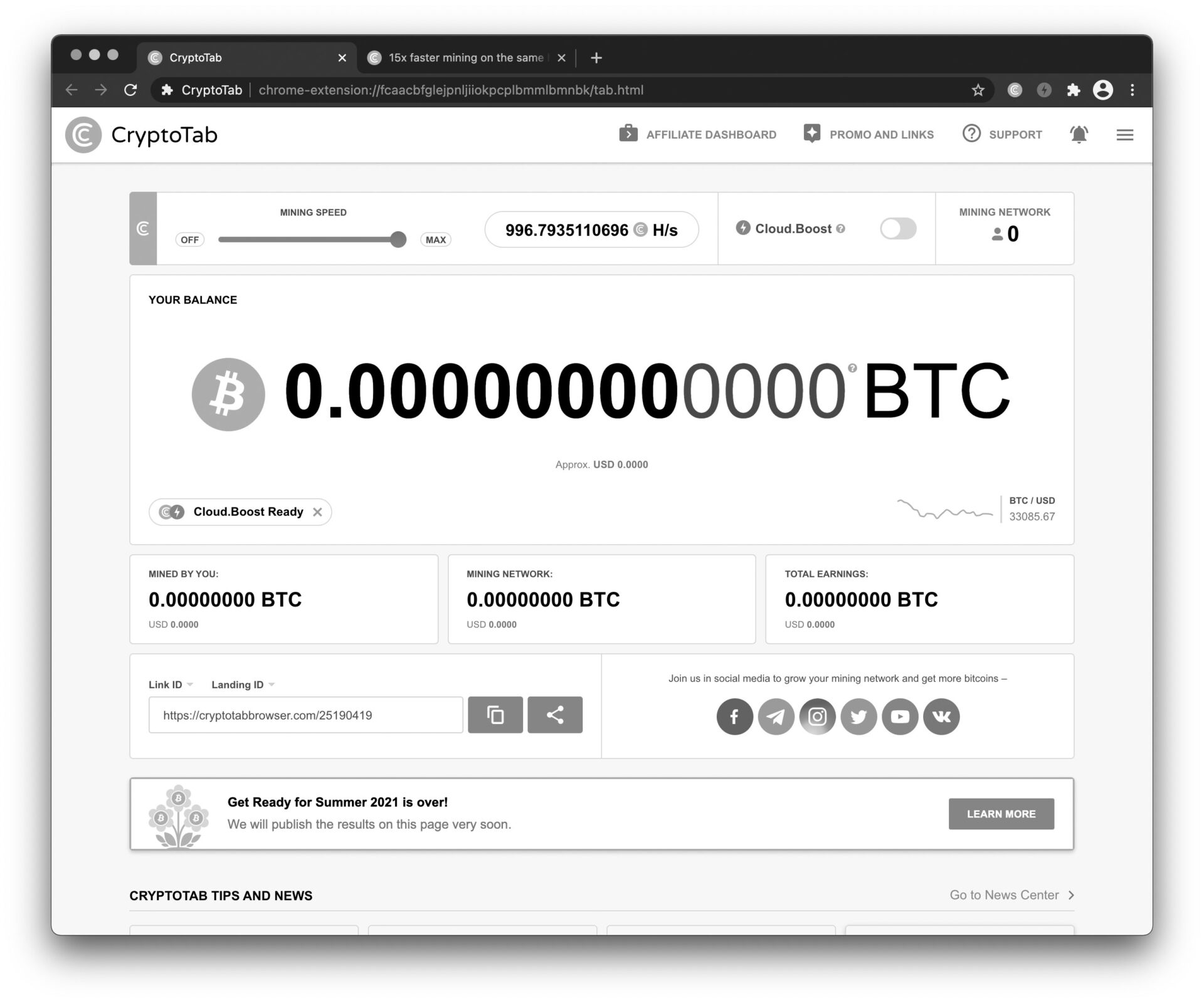

ようやく見つけたのが「CryptoTab」というソフト。これはGoogle ChromeをカスタマイズしたWebブラウザだ。起ち上げておけば、ネットサーフィンをしていても、たとえそのまま放置していても、バックグラウンドでMacの余剰パワーを使ってマイニングが実行できる。

M1搭載Macを使ってマイニングを試したところ、計算速度は1000〜1300ハッシュ/秒程度だった。調べてみると、マイニングに使用する電気代分を稼ぐだけでも、5000ハッシュ/秒は必要だという。

これはM1搭載Macの性能の問題ではなく、ソフトウェアの問題だ。CryptoTabは残念ながらM1にネイティブ対応しておらず、Rosetta 2経由で動作している。そのため、ほとんどM1チップの性能を引き出せていい。しかも、本ソフトはMacのGPUを動かすことができず、CPUを使ったマイニングとなっていた。

結論、現状ではM1搭載Macの性能を引き出せるマイニングツールはない。M1ネイティブでGPUを利用できるツールが出てくれば、高効率なマイニングができる可能性はある。しかし、それなりの技術力が求められる。

M1搭載Macでマイニングが楽しめるようになるまでは、まだ時間がかかりそうだ。

おすすめの記事

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。

![なぜ、Macのキーボードには[Backspace]がないのか。そして、[delete]キーがWindows PCの[Backspace]と同じ挙動をする理由は?](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/03/1122048-256x192.jpg)