Apple Intelligenceの発表ほか、センセーショナルな話題が盛りだくさんだったWWDC24。では、昨年のWWDC23はどんな内容だったのでしょうか。

過去の発表を振り返ることで、Appleの考えや、その一貫性が見えてくるかもしれません。まずはその前編として、WWDC23で発表されたハードウェアを解説していきます。

※この記事は『Mac Fan』2023年8月号に掲載されたものを再構成・編集したものです。

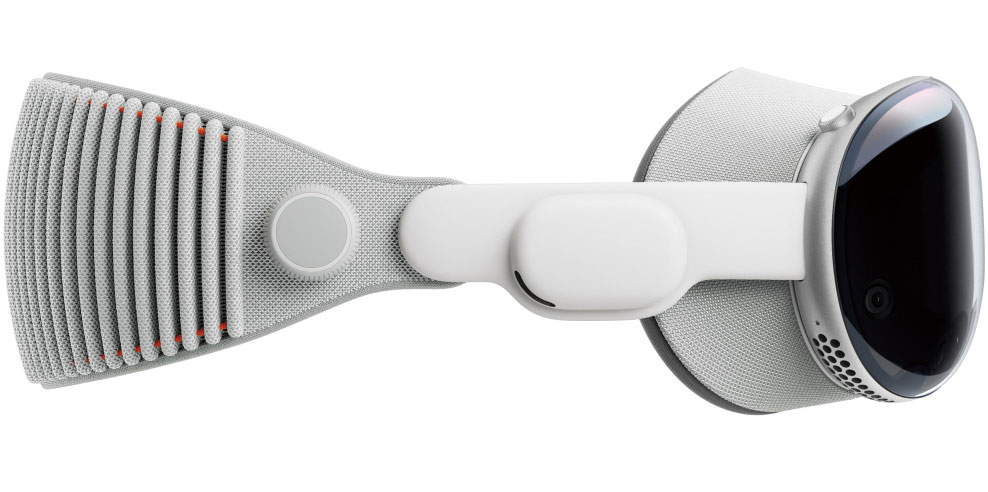

Apple Vision Pro/世界を変える革新的な新デバイスがお披露目!

現地時間2023年6月5日、Appleは同社初展開の空間コンピュータ「Apple Vision Pro」(以降、Vision Pro)を発表しました。発表当初、既存のAR(拡張現実)/VR(拡張現実)デバイスと大きく変わらないという声が多く、Appleの株価が一時的に下落しました。一般向けとしては高価な3499ドルという価格が大きく取り沙汰されましたが、こうした見方ではAppleの重要な戦略を理解することはできません。

Appleはグラフィカルユーザインターフェイスとマウスを採用した「Macintosh」でパーソナルコンピューティングを開拓し、マルチタッチを導入した「iPhone」でモバイルコンピューティングを広げてきた過去があります。Macintoshや初代モデルのiPhoneの発表時にも、高い価格や新奇さが批判も呼びましたが、実際に触れた人たちの驚きから支持が広がり、ついには市場を変える起点になりました。つまり、Vision Proを評価するうえでも“どのようなデバイスであるか”以上に“どのような体験を提供するか”が重要になってくるのです。

Vision Proは単なるAR/VRデバイスではなく、頭部に装着すると、ディスプレイ越しに現実世界がほぼリアルタイムで映し出されます。そこに各種アプリやコンテンツを表示し、これをユーザの視線や手元の動き、音声で操作することでシームレスなデジタル体験を味わえます。また、対応アプリやコンテンツの少なさは既存のAR/VRデバイスの課題ですが、Vision ProではiPhoneやiPad用アプリの多くがそのまま動作するほか、CGで再現した自身の姿を表示する「FaceTime」やMacとの連係機能が利用できるなど、ハードウェア/ソフトウェアともに開発を行うAppleの強みが活かされています。

これを実現するために、Appleは超高解像度ディスプレイ、大量のデータを遅延なく処理するための専用チップ、頭と手を動かすだけで操作できる新たなインターフェイスなどを開発。なんと、8年前のプロジェクト開始からこれまでに約5000件もの特許を取得しています。長い年月と資金を投じてきた先端的なテクノロジーが凝縮された結果が、今回発表されたVision Proといえるのです。

Vision Proのテクノロジー解説記事はコチラで続々公開中!

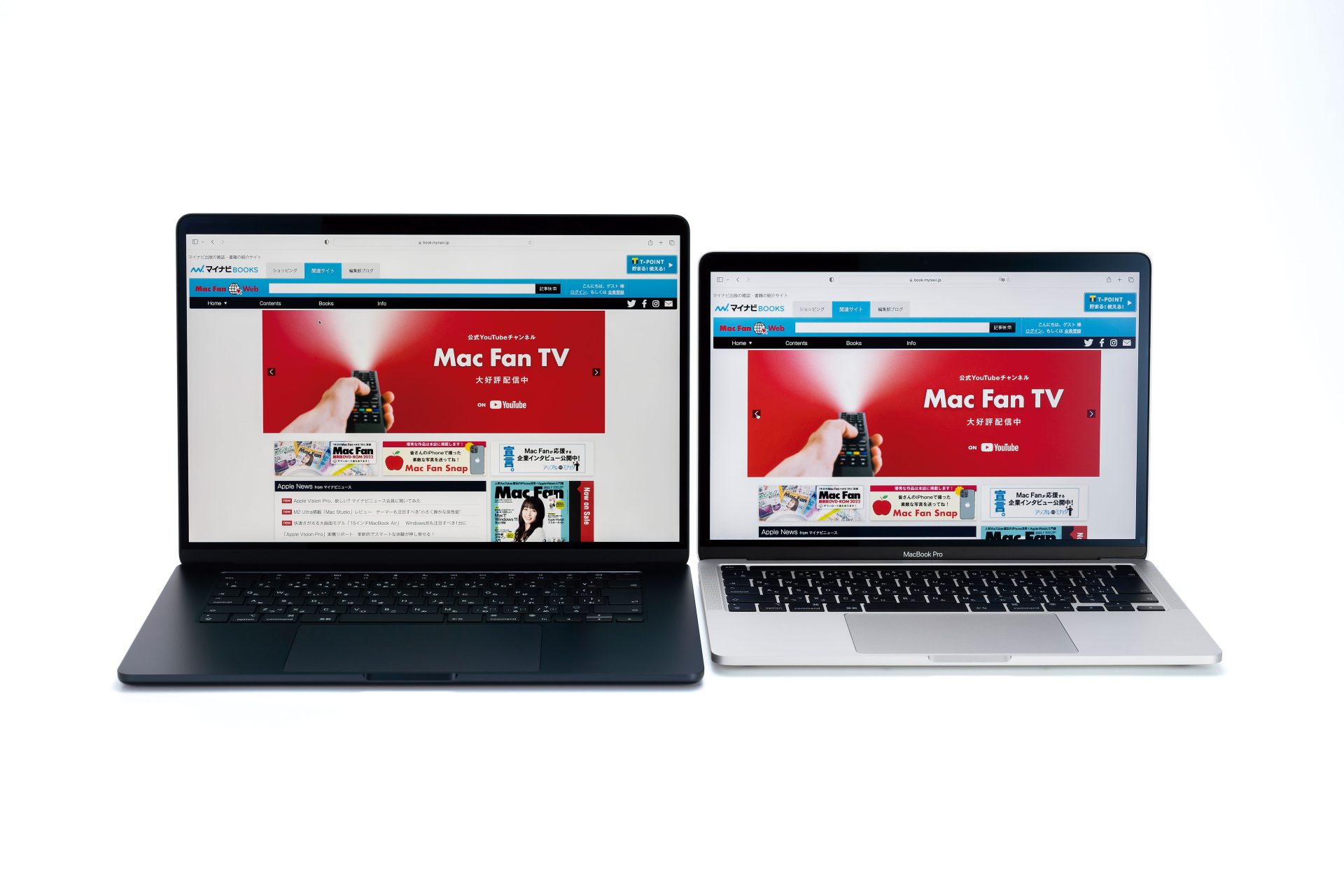

15インチMacBook Air/薄くて軽いのに“大きい”新モデル

MacBook Airにはじめての15インチモデルが登場。6月13日より販売が開始しています。Appleの公式Webサイトでは「15インチMacBookエア」と記載されていますが、正確なディスプレイサイズは15・3インチで、13・6インチのディスプレイを採用する現行の13インチモデルと比べると1.7インチ広がりました。

物理的なサイズと同時に、ピクセルサイズも広がっています。標準解像度で比較すると約26%ほど増え、スペースをより広く活用できるようになりました。パネルの多いクリエイティブ系ソフトを扱う機会が多いユーザや、複数のソフトを1画面に並べたいユーザは、とりわけ大きな画面に魅力を感じるでしょう。

また、画面が大きくなった一方、本体の厚みはほぼ変わっていません。15インチモデルの厚みは、先述の13インチモデルと比べて0・02センチ厚い1・15センチ。本体の幅と奥行きが広がった分、相対的にスリムに感じる人もいるでしょう。

画面や本体サイズ以外のスペックは13インチモデルとほぼ同等ですが、いくつか異なる点も存在します。

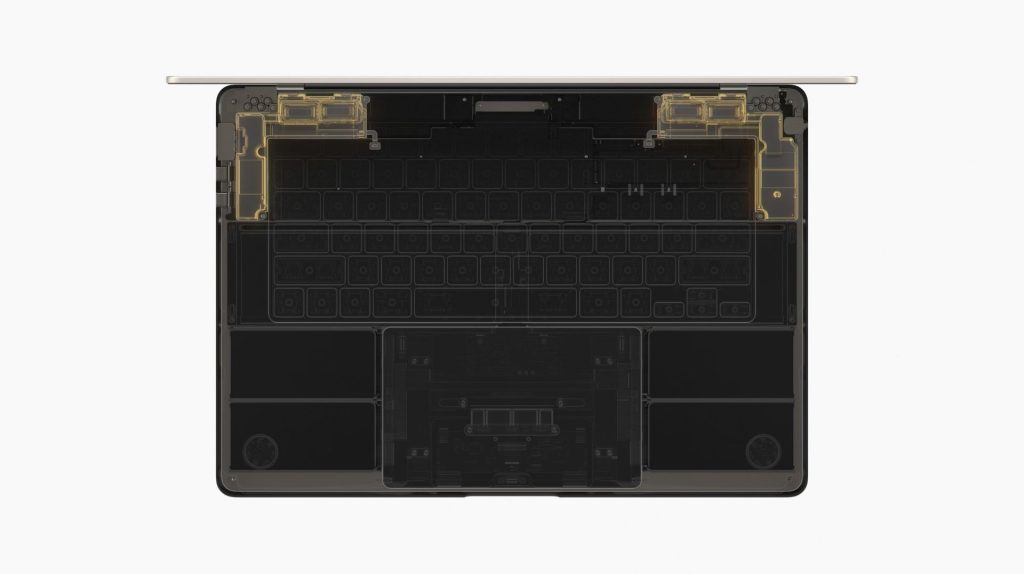

1つ目はスピーカ性能です。13インチモデルは4スピーカを搭載するのに対して、15インチモデルは6スピーカ。14/16インチのMacBookプロと同様、本機は2基のウーファユニットを背中合わせにすることで余計な振動を抑える「フォースキャンセリングウーファ」を採用しています。

2つ目は、GPUコアの違いです。13インチモデルには8コアおよび10コアGPUという2つの選択肢がありますが、15インチモデルでは10コアGPUだけが用意されています。

そして3つ目は、ACアダプタの違いです。15インチモデルには、USB-Cポートを2基搭載した「デュアルポート搭載35Wコンパクト電源アダプタ」が付属します。13インチモデルの場合、これは10コアGPUの上位モデルを選択した場合の付属品で、8コアGPUモデルの場合はオプション扱いでした。

そのほかの性能面は13インチと共通しています。最長18時間のバッテリ持続時間、3マイクアレイ、HDカメラ、ファンレス設計など、必要十分なスペックを備えています。外部インターフェイスも13インチモデルと同じ仕様で、サンダーボルト(Thunderbolt)/USB 4ポートが2基、マグセーフ3(MagSafe 3)、オーディオジャックと割り切った設計です。

ここで、価格についても注目してみましょう。標準モデルとして内蔵ストレージ容量が異なる2タイプが用意されており、256GBモデルは19万8800円、512GBモデルは22万6800円です。なお、内蔵ストレージ容量は1TBと2TBも選択でき、同じくメモリ容量も変更できます。

現行の13インチモデルと比べると、下位モデルでの価格差は3万4000円です。しかし、画面サイズだけでなくGPUコア数などが違うことを踏まえると、この価格差はお買い得感が高いといえるでしょう。

「14/16インチMacBookプロほどのCPUは必要ないけど、画面の広いノート型Macが欲しい」という人にとっても、それらより低い価格は魅力的なはず。15インチMacBookエアは、性能と価格のバランスに優れた“お値打ち”ノートブックといえそうです。

Mac Studio/コンパクトボディに“最強”チップを搭載!

M1 Max/Ultraを搭載する初代の登場から1年3カ月を経て、Mac Studioの第2世代がリリースされました。最大の特徴は、強力なパワーを秘めたSoC(システム・オン・チップ)であるM2 MaxとM2 Ultraを搭載したことです。M2 Maxはすでに現行の14/16インチMacBookプロに搭載されていますが、M2 Ultraはこれが初のお披露目です。

新しいSoCを搭載したことで、前世代モデルと比べてCPUのコア数は最大20コアから24コアに、GPUコアは最大64コアから76コアに増加しており、ユニファイドメモリも最大128GBから192GBに増えました。

また公式リリースによると、M1 Ultra搭載Mac Studioに比べて、M2 Ultra搭載モデルは最大50%速い動画処理/最大3倍速いレンダリングが可能と謳っています。4K解像度以上での動画編集や3DCGレンダリングなど、高い負荷がかかる作業でも十分なパフォーマンスを発揮するでしょう。

また、マルチディスプレイ環境に関する仕様もパワーアップしました。前モデルは最大4台の6Kディスプレイ+1台の4Kディスプレイを接続できましたが、M2 Ultra搭載モデルでは最大8台の4Kディスプレイもしくは最大6台の6Kディスプレイに接続できるなど強化されています。加えて、HDMIポートもHDMI 2.1にアップデートされています。

SoCが大幅に強化された一方、デザインは前モデルを踏襲しています。筐体は19・7(W)×19・7(D)×9.5(H)センチかつ、2.7キロ(M2 Max)/3.6キロ(M2 Ultra)という重量や、搭載しているポート数もまったく同じです。

ワイヤレス規格に関してもアップデートが加わっています。Wi-FiはWi-Fi 6E、ブルートゥース(Bluetooth)は5.3に対応するなど、最新の規格に対応しました。

全体的に、前世代モデルと比べて順当な進化を遂げたモデルといえるでしょうし、初代モデルの設計を引き継いで“深化したモデル”ともいえます。

Mac Pro/最高峰のMacがついにMシリーズチップ搭載!

Macシリーズ随一のハイパフォーマンスモデルに位置づけられるMac ProがついにAppleシリコンに対応し、これですべてのMacがAppleシリコンに移行しました。

新Mac ProのSoCはM2 Ultraで、24コアのCPUを搭載します。GPUは基本構成で60コア(最大76コア)、ユニファイドメモリは64GB(最大192GB)という構成です。

WWDC23の基調講演では、Intelプロセッサを搭載した旧Mac Proより最大3倍高速で、ディズニーが制作する長編CGアニメーション映画「モアナと伝説の海」の風景シーンを新Mac Proだけでレンダリングできるとアピールしました。また、旧Mac Proは映画品質の映像編集を行うためのアクセラレータカード「Afterburnerカード」を装着できました。これに比べて、今回発表されたM2 Ultraに組み込まれたメディアエンジンは、Afterburnerカード7枚分のパフォーマンスを発揮すると強調しています。

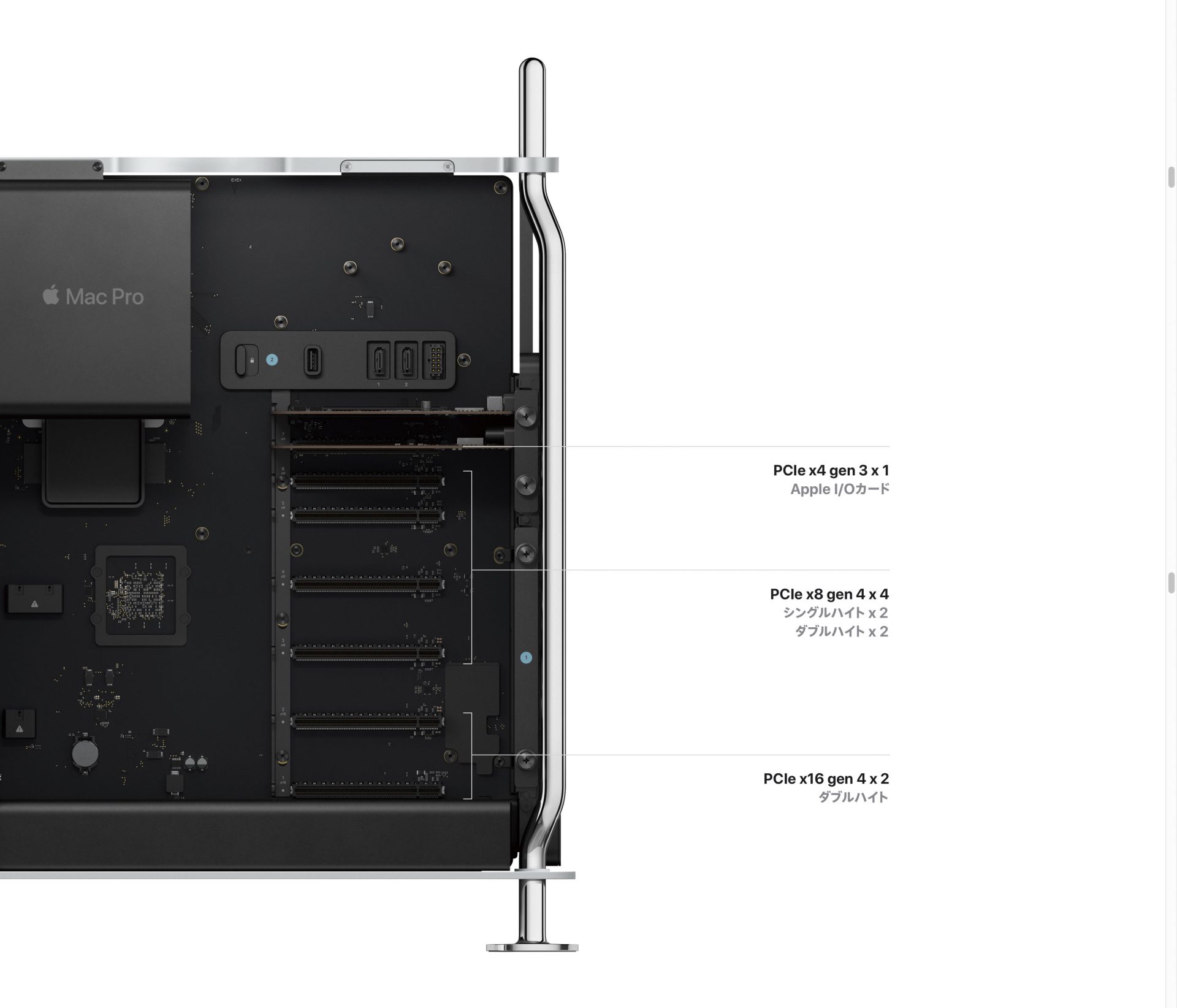

新Mac StudioにもM2 Ultraが搭載されましたが、Mac StudioとMac Proは拡張性の面で大きな違いがあります。Mac Proは、PCIe拡張スロットを7基搭載しており、空きスロットは6基あります。それらはすべて前モデルより2倍高速なPCle 4.0(Gen 4)という構成です。

Mac ProはPCIeスロットがあることで、オーディオ編集で用いられる「デジタル信号処理(DSP)カード」や、プロ向けのカメラやディスプレイを接続するための「シリアルデジタルインターフェイス(SDI)入出力カード」を装着できます。ただし、旧Mac Proと決定的に異なるのが、新Mac Proではサードパーティ製ビデオカードを装着できない点。旧Mac Proで利用していたカードをそのまま新モデルで流用しようと考えていた場合は注意する必要があります。

一方、PCIe以外のインターフェイスでも、今モデルで進化した点は存在します。今モデルはサンダーボルト4/USB-C×8、USB-A×3、HDMI×2、イーサネットポート×2、3.5ミリヘッドフォンジャックと充実したポートを備えているため、マルチディスプレイ環境を構築したり、大量のストレージを接続したりといったことも容易に行えます。

今モデルは最小構成であっても104万8800円と、一般ユーザの選択肢にはなりにくい価格感ですが、プロの制作現場で実用できる性能を秘めていることは明らかです。

文●小平淳一、山下洋一

※この記事は『Mac Fan』2023年8月号に掲載されたものを再構成・編集したものです。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)