Color Classicに凝らされた工夫

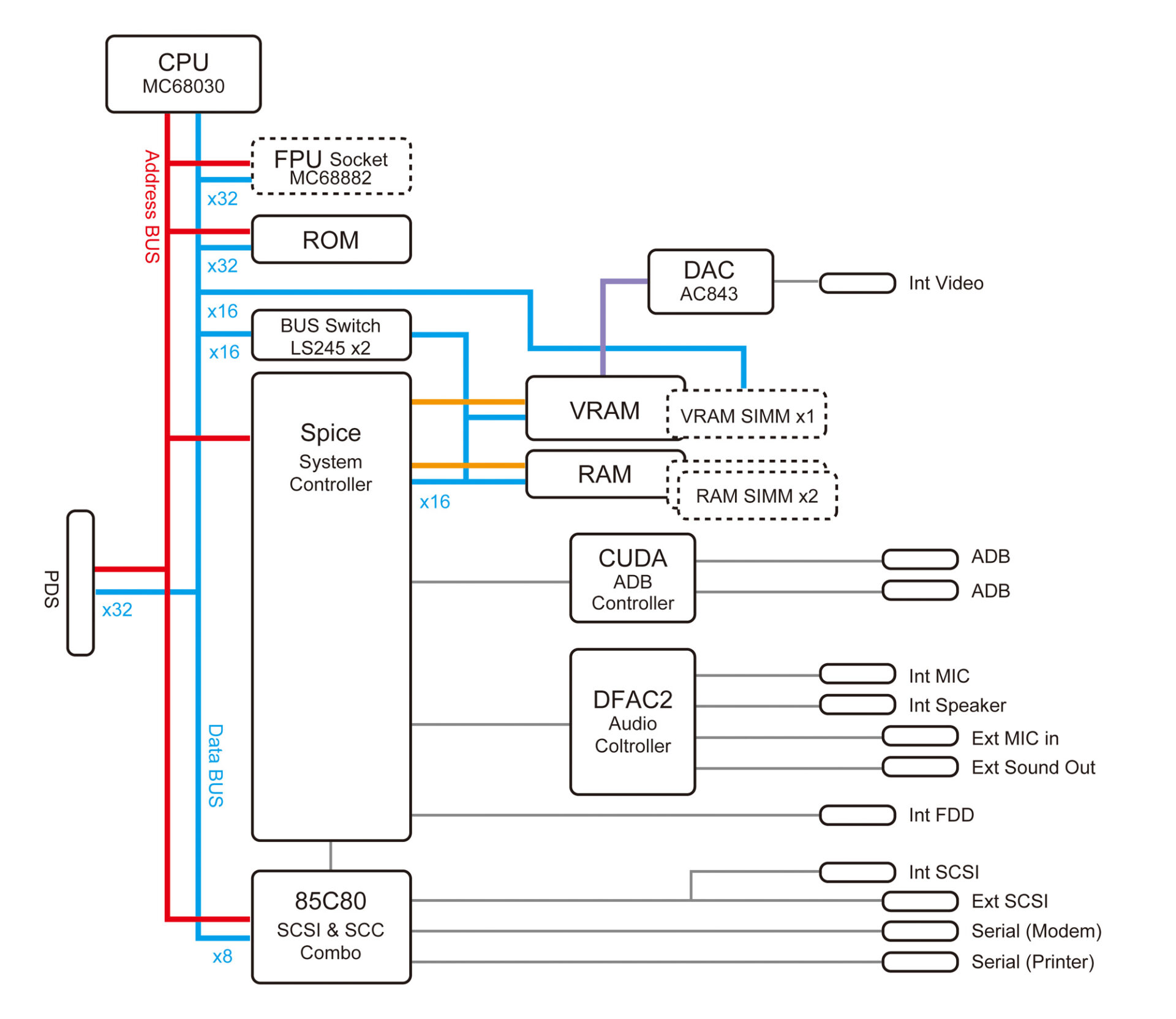

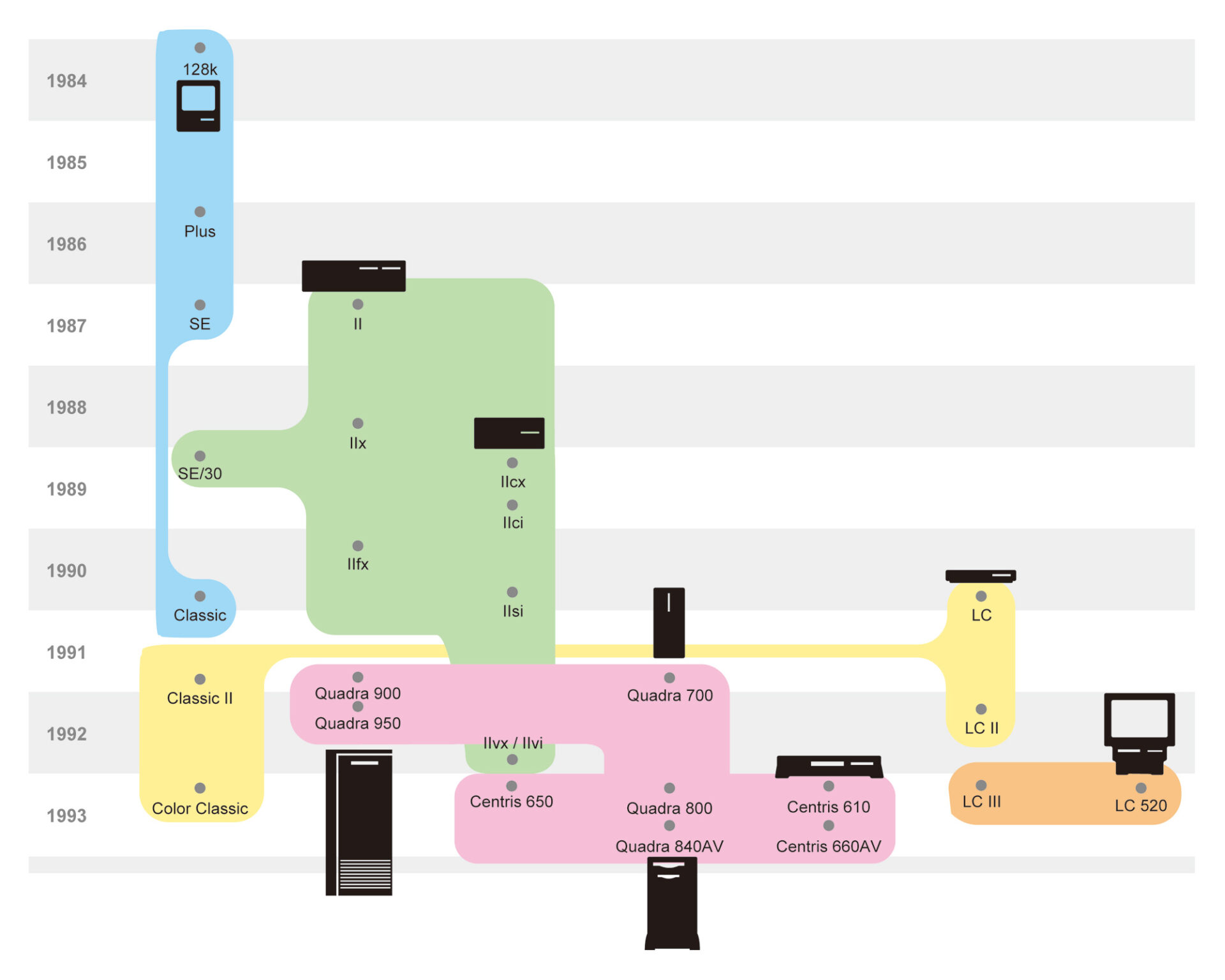

1993年2月に発表された「Color Classic」のCPUは、16MHz動作のMotorola MC68030プロセッサで、スペックだけを見れば上位モデルのIIcxやSE/30と同じだ。しかしエントリーモデルであるColor Classicでは、コストダウンのためのさまざまな工夫が盛り込まれている。

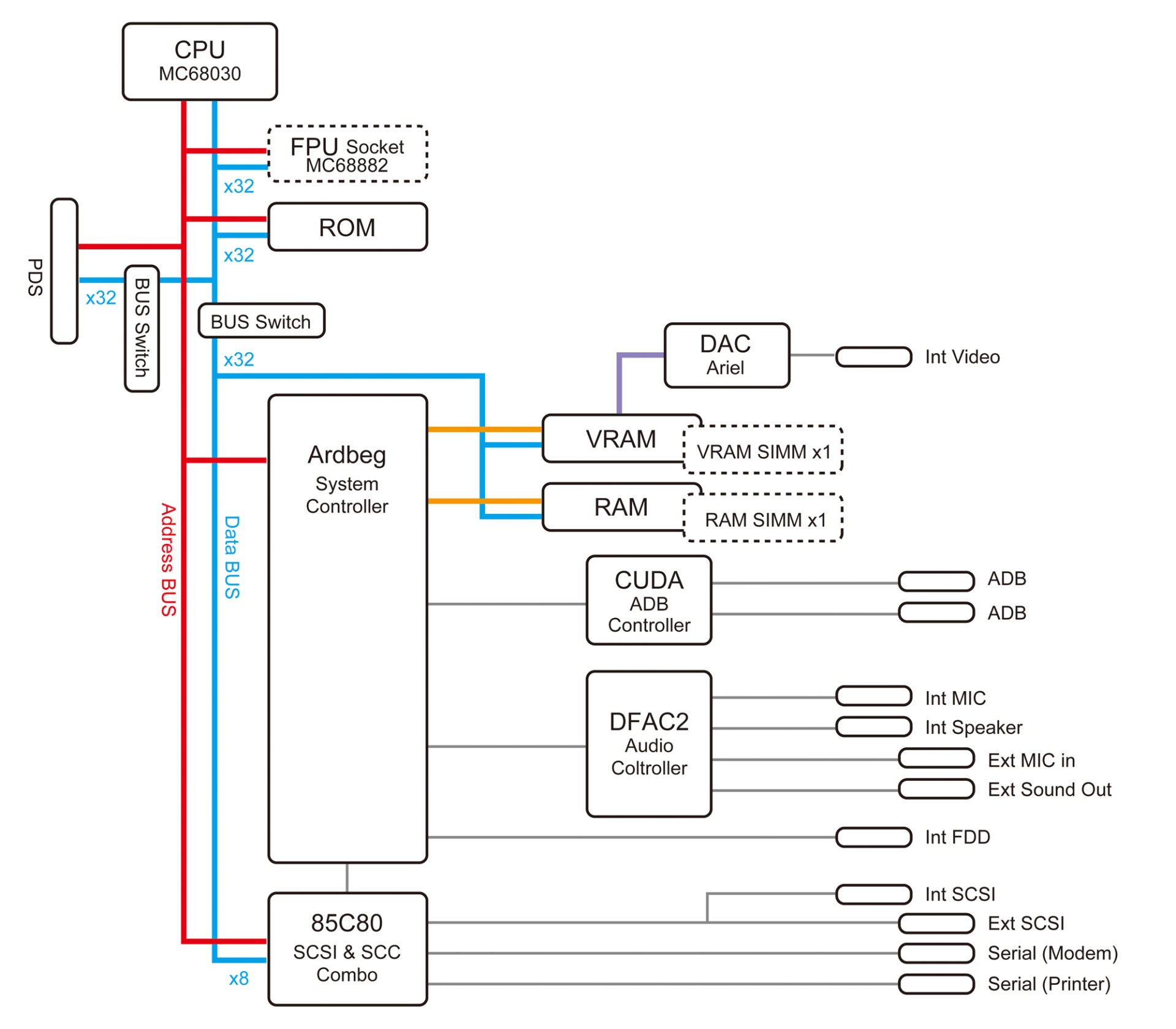

その手法は少し前に低価格カラーモデルとして登場したLC(LowCost Colorの略だとされる)で初めて採用されたもので、メモリアクセスのデータバスを32ビットから16ビットに削減する、カスタムチップの導入によりチップ数を大幅に削減する、というアプローチだ。

Color Classicではメモリ、ディスプレイ、サウンド、ADB、フロッピーなどのコントローラを1つのカスタムチップ(Color ClassicではSpice)に統合することで部品点数を減らし、ロジックボードのサイズやコストを大幅に削減した。メモリバス幅を16ビットに削減することは、当時カスタムチップや基板のコストを低減するうえで重要なポイントとなっている。

しかしデメリットとして、メモリバス幅の削減によって68030 CPUはその性能を十分に発揮できず、32ビットのメモリバス幅を持つIIシリーズやSE/30と比べると性能が抑制されていた。それでもシステムROM(Mac OS ROM)は32ビットバスで接続されており、当時のMac OSでは非常に重要な存在だった「ToolBox」へのアクセス速度を維持しようとしたことが読み取れる。

また、当時のⅡシリーズの拡張インターフェイスだったNu-BUSスロットを廃止することで、システムバス(当時はプロセッサバスと呼ばれた)からNu-BUSに変換するための複数のチップも削減された。

その代わりにPDS(Processor Direct Slot)と呼ばれるシステムバス+アルファのスロットを設けることで、最小限の拡張性を残している。

このPDSでは専用のコントローラチップが不要となる反面、CPUへの依存性が高いため、機種間の互換性に制限があり汎用性でNu-BUSに劣る。

一方でCPUの信号線がほぼそのまま出ているため、これをうまく利用して基板上のCPUを休止し、システムバスを奪い取って別のCPUでシステム性能を向上させる「CPUアクセラレータ」なる製品が、サードパーティ各社から登場した。

Color Classicの内部構造

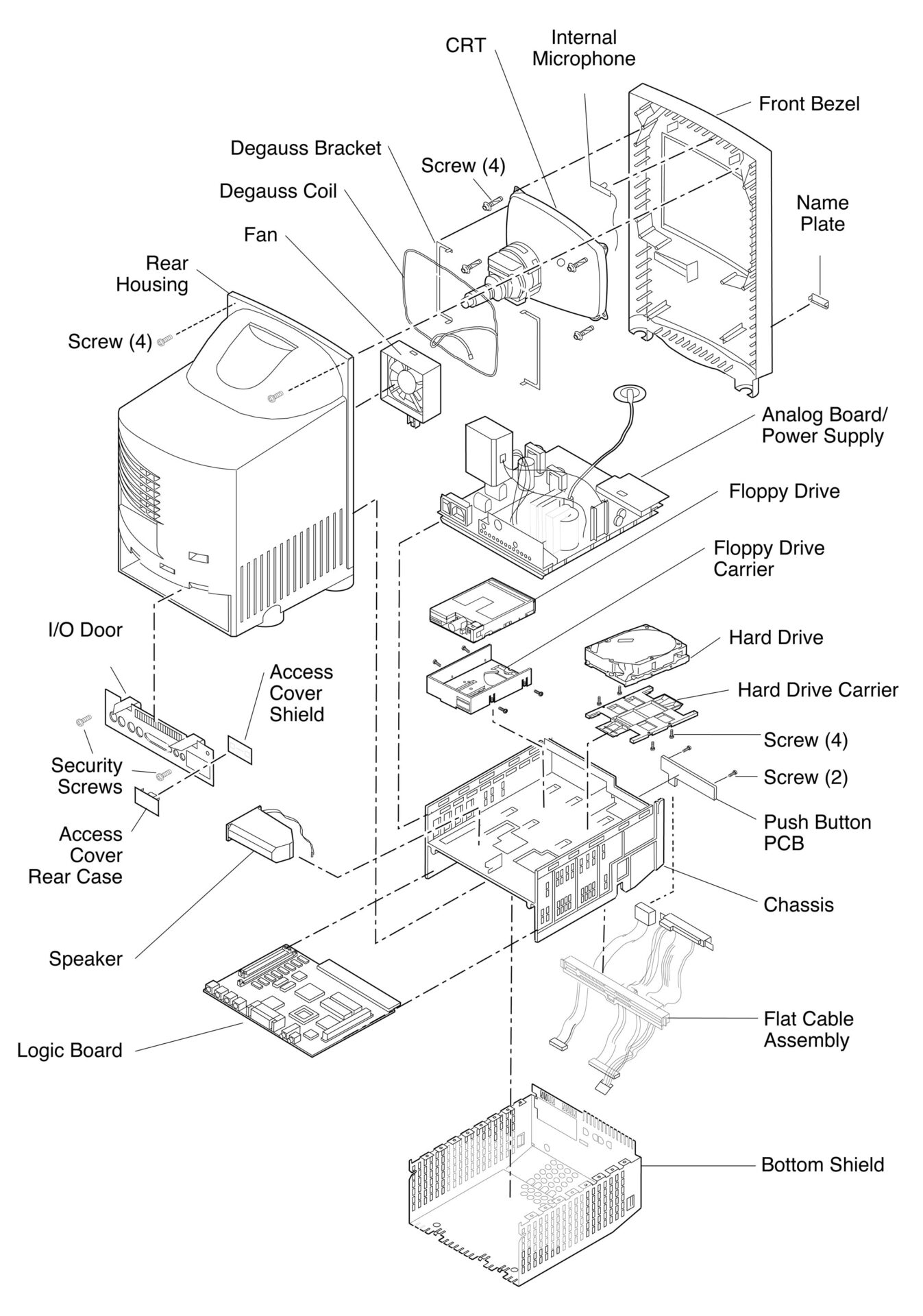

ロジックボードがLC IIに類似したアーキテクチャを採用しているのに対して、エンクロージャ(筐体)は完全な新規設計となっている。

そのパーツレイアウトこそ従来のClassicモデルを踏襲してはいるものの、板金製だったフレームは樹脂製フレームとステンレス製シールドの組み合わせに更新され、各パーツのモジュール化が徹底している。

その内部構造および分解手順は、当時のサービスディーラ向け資料「Service Source」に詳しく記載されている。

Color Classicリリース当時のService SourceはHyperCardのスタックとして作成されていたが、後にPDF化されてオンラインでも参照できるようになった。

Photo●Apple

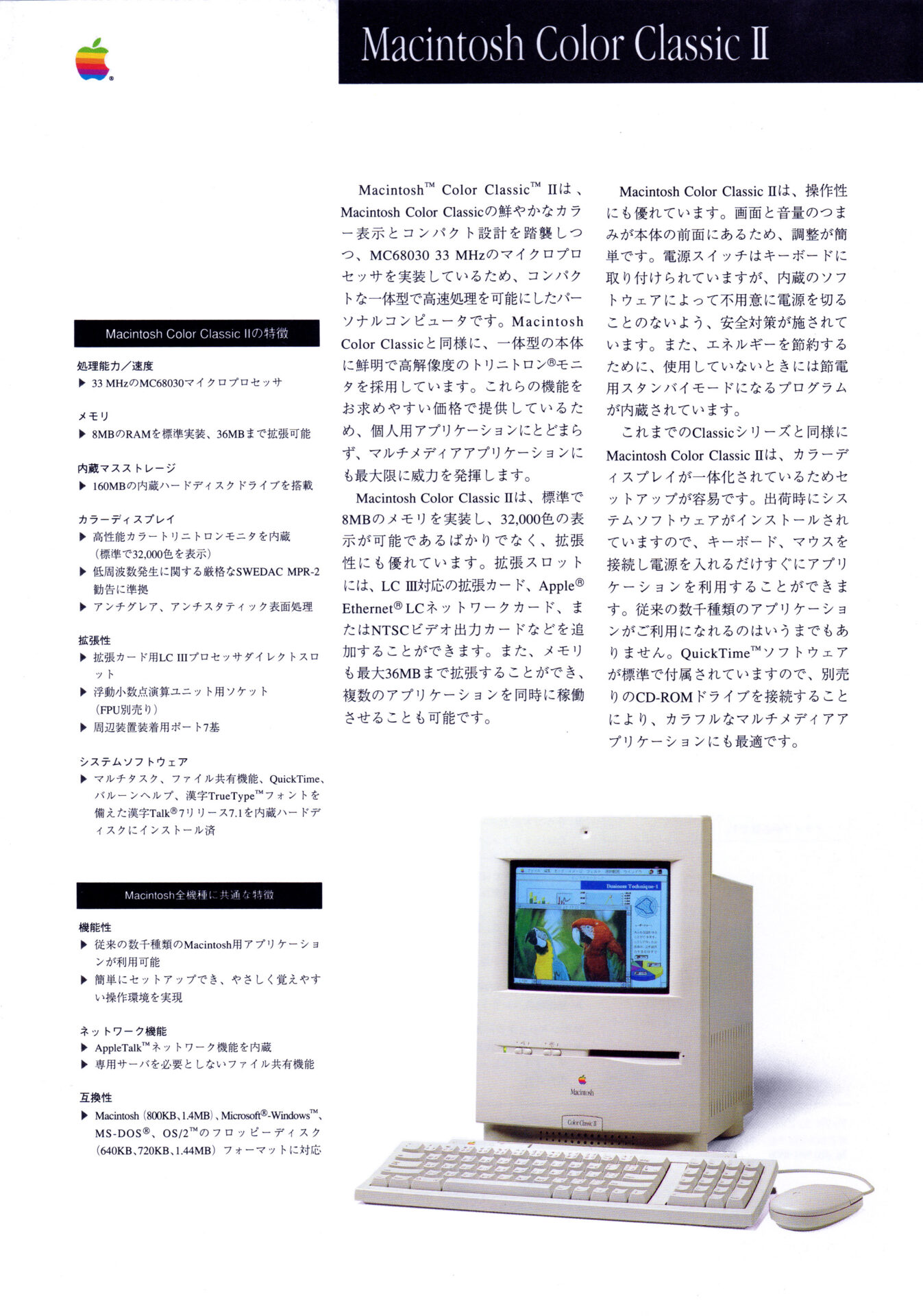

Color Classic IIの登場

Color Classicの登場からわずか8カ月後の1993年10月、Color Classic IIがリリースされた。

これは同年6月にリリースされた13インチディスプレイ内蔵の一体型モデル「LC 520(Performa 520)」をベースとしたロジックボードをColor Classicの筐体に搭載したモデルで、ロジックボード以外、本体には変更点はない。

LC 520のロジックボードはその形状やスロットコネクタ仕様がColor Classicと同一だが、システムアーキテクチャはColor Classicと同時にリリースされたLC IIIをベースにアップデートされていた。

Color Classic Ⅱの最大の特徴はメモリバスを32ビットに拡張したことで、これによってメモリアクセスが高速化され、Macintosh Ⅱシリーズに匹敵する性能を得た。

またSIMスロットが30ピンから72ピンに変更され、最大メモリ容量が10MBから36MBに大きく向上している。

Color Classic ⅡはMC68030を33MHz動作させることで、メモリバス幅の拡大と合わせてColor Classicより大幅にCPU性能が向上している。

ちなみにColor Classic Ⅱと同時にリリースされたLC 550(Performa 550)はColor Classic Ⅱと同じ33MHz動作のロジックボードを搭載しており、その登場によりLC 520は終売となった。

Color Classicは世界各国で販売されたが、日本を含む一部の国ではヒットしたものの、米国市場では販売が振るわなかったと聞く。

特に13インチディスプレイとCD-ROMドライブを搭載した一体型Mac「LC 520」登場後は、その売れ行きが一気に鈍ったようだ。

このことはColor Classic IIの販売戦略にも大きな影響を与え、日本、カナダ、欧州の一部の国で販売されたのみで、米国ではついにリリースされなかった。

そしてこれらの背景が、後にColor Classicシリーズの運命を決定づける要因になったと考えられる。

次回は「幻のColor Classic」とされ、ついにこの世に出ることがなかった「Mystic」についてご紹介しよう。