赤澤徹哉 教諭

三田国際学園中学校・高等学校 数学科。新卒で同校に入職し、11年目。Apple Distinguished Educator class of 2019に認定され、iPadや「GeoGebra」を活用した空間図形や関数グラフアートの授業を実践する。デジタル技術と数学教育の融合を通じ、新たな教育の可能性を模索している。

先生が一方的に教えて終わりではない“相互通行型授業”がキー

中高一貫制の私立学校である三田国際学園は、時代の変化に応じた教育の充実と発展を目指して、2025年4月に新たに三田国際科学学園として歩みを進めることを発表している。そんな同校が理念として掲げているのが、「発想の自由人」の育成だ。

生徒の知的好奇心を刺激するために、すべての教科で先生が一方的に教えて終わりではない相互通行型授業を実施。さらに、自分の興味関心を突き詰める探究活動に力を入れている。そのような特色を持つ同校で、生徒たちのパートナーとして学びを支えるのがiPadをはじめとしたApple製品だ。

単なる機能性や利便性だけではなく、人間の身体性と感性を大切にするApple製品に可能性を感じた同校は、2013年より活用を始め、2018年よりADS(Apple Distinguished School)に認定されたほか、執筆時点でADE(Apple Distinguished Educator)が3名在籍しているなど、iPadを使用することで生徒の学びを拡張し続けてきた。ADEの一人である数学科の赤澤徹哉教諭は、新卒で同校に入職し、そこではじめてiPadに触れたという。

「iPadを手にしたときに、『ビジュアライズができる』という点が大きな強みだと感じました。たとえば、数学の空間図形を3Dで回転させて想像する場合、iPadがあると視覚的に理解できるので、生徒にとって助けになります。使わない選択肢はないなと思い、すぐに活用を始めました」

iPadを活用することで“数学的な視点”が広がる!

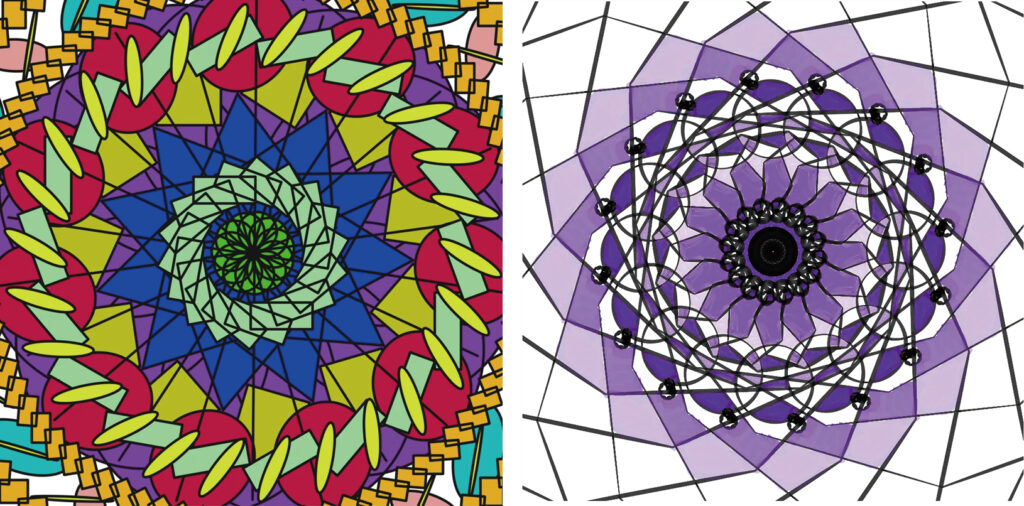

赤澤教諭の実践は実に多様だ。オープンスクールに参加した小学生を対象に行った授業では、「算数を形にする」ということを目的に、昨年は「自分のロゴをデザインする」ことに挑戦してもらったという。

「本校のICTを活用した学びの形を体験してもらうために、在校生に協力してもらいながら、45分の授業で何らかのアウトプットをしてもらうことに重点を置いています。具体的には、小学校で学ぶ対称性や反転・回転を活かして、ロゴをデザインしてもらいます。

この授業ではお絵かきアプリ『アイビスペイント』を使いました。さらに、家紋など社会との関連にも触れてもらうことで、学びの広がりを体験してもらうことも意識しました」

iPadを使った授業では、自然にコミュニケーションが生まれるのも特徴だ。小学生であれば「自分が作ったものを見せたい」といった感情が活発に出てくるため、初対面同士でも気軽に話し合いができたり、先輩に質問したりする姿が見られ、非常に活発な学びの場が生まれた。

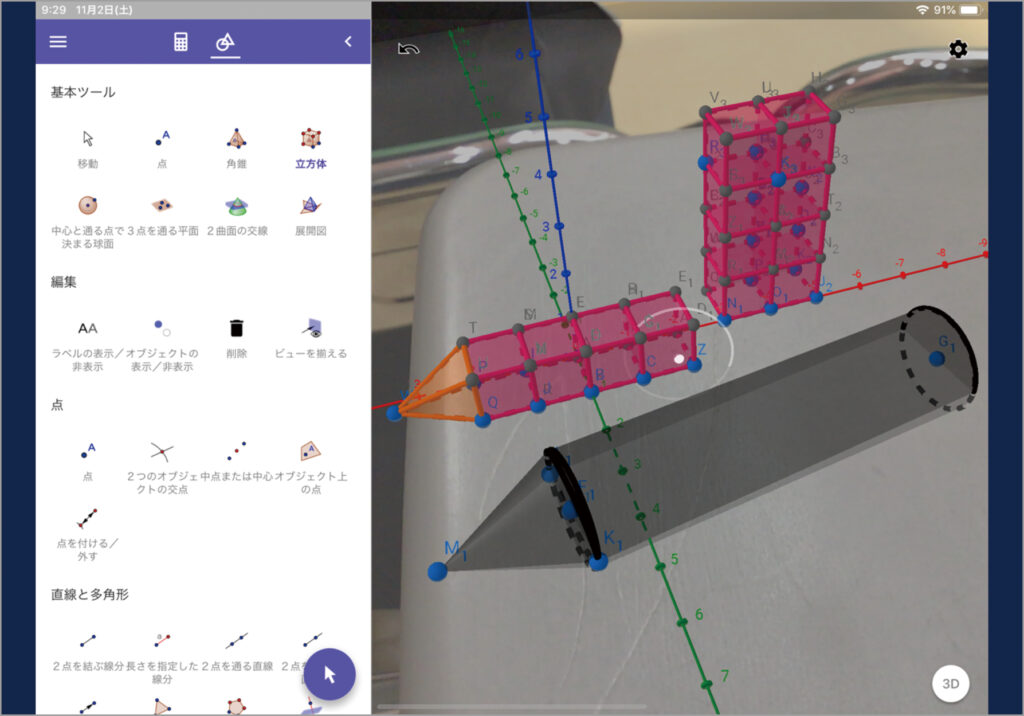

また、中学生の数学の「空間図形」の単元では、動的数学ソフトウェア「GeoGebra」を使って、身の回りの立体をAR技術を使って3Dの立体に表現したそうだ。

「『正八面体を描いてみよう』と問いかけると、すぐに描ける生徒もいれば、難しく感じる生徒もいます。立方体の例でいえば、教科書にある図が必ずしも実際の見え方と一致するわけではないため、「本当にこう見えるのか?」と問いかけ、検証してもらう活動を行いました。

これを発展させて、身の回りの立体を題材にし、AR技術を使って現実にはない立体を表現する課題にも取り組みました。iPadを活用することで、生徒たちの数学的な視点をより広げることができると感じています」

数学を「形」にする!

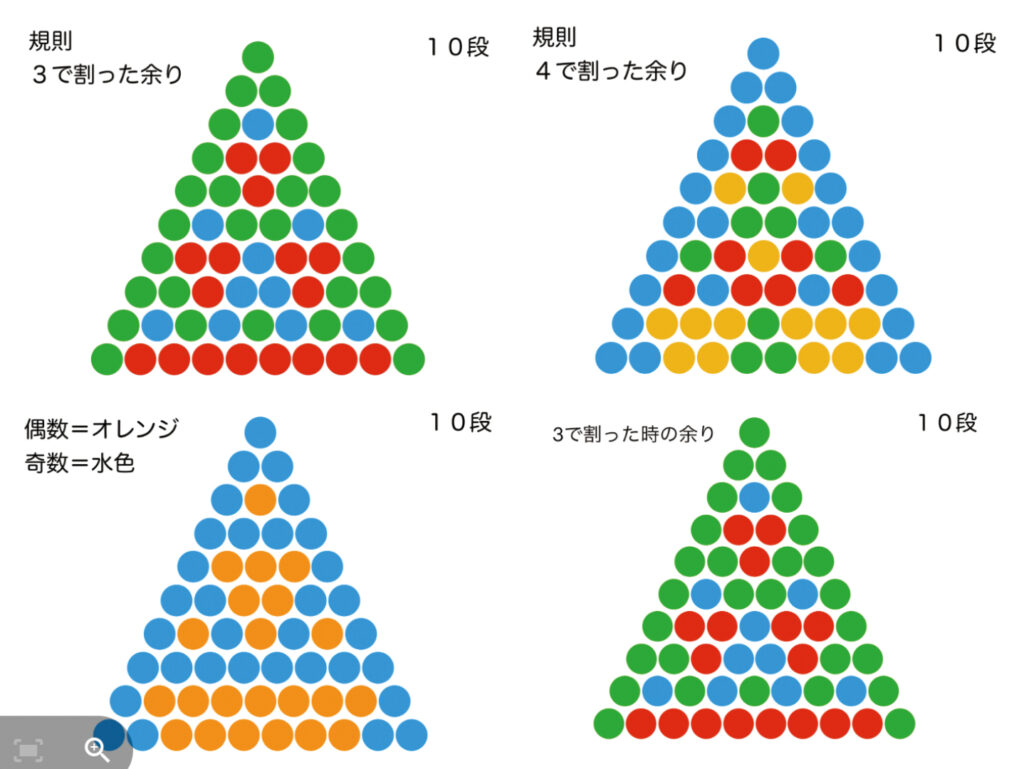

同校では、中学2・3年生が2年間を通して行う「基礎ゼミナール」という活動を行っている。赤澤教諭が受け持つのは「自分で創る数学ゼミ」だ。

『数学を形にすること』をゴールに、ある生徒たちは「ボードゲームを作ろう」と、実際にボードゲームのデザイン案を段ボールで作り、それを3Dプリンタで形にした。赤澤教諭が受け持つ高校生の数学科の授業も、iPadを使った非常にユニークな実践を行っている。

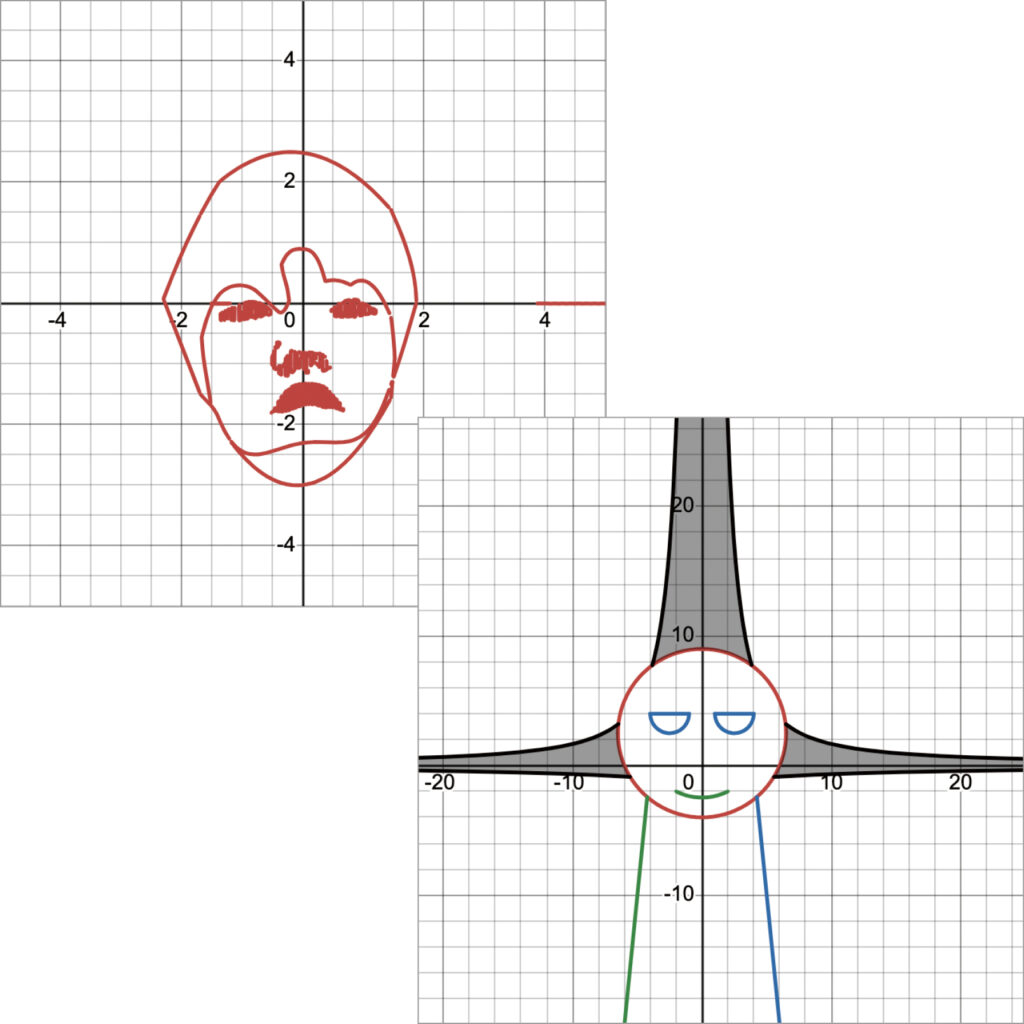

「高校2年生で図形と座標を学んだ後に、『関数グラフアート』に取り組みました。関数の式が図形に対応しているという特徴を活かし、座標平面上でグラフを使ってアートや顔文字を作るというものです。

この取り組みでは、生徒たちが対称性や頂点、直線と曲線の違いに着目しながら、さらに自分がまだ学んでいない関数を調べて使うなど、主体的に学んでいきました。中には『1つの数式だけで表現してみたい』というチャレンジをする生徒もいて、非常に独創的な作品が生まれました」

もともとiPadを使った経験がなかった赤澤教諭だが、どのようなプロセスを経て現在の実践にたどり着いたのだろうか。

「大きな転機となったのは、コロナ禍で『学校で学ぶ意味とは何か』という問いを深く考えたことです。『1対40の空間を作ることが学校の意味ではない』と感じ、改めて自分には何ができるのかを模索しました。そのような状況で、チョーク&トークで進める授業を中心にしても学びを充実させづらいと感じ、週1回はiPadを活用する時間を設けました。

この時間には、数学と実生活を結びつけたり、iPadを使って何かを表現する活動を取り入れました。毎週取り組む中で、生徒たちも『今日はうまくいきませんでしたね』と率直にフィードバックをくれるなど、試行錯誤が続きました。

今振り返ると、失敗も多かったのですが、『数学を使ってみよう』というスタンスは当時から変わらず、私の軸になっています」

赤澤教諭の発想を楽しみ、数学を使う実践の試行錯誤は、これからも続く。

※この記事は『Mac Fan』2025年3月号に掲載されたものです。

おすすめの記事

著者プロフィール

三原菜央

1984年岐阜県出身。 大学卒業後、8年間専門学校・大学の教員をしながら学校広報に携わる。 その後ベンチャー企業を経て、株式会社リクルートライフスタイルにて広報PRや企画職に従事。 「先生と子ども、両者の人生を豊かにする」ことをミッションに掲げる『先生の学校』を、2016年9月に立ち上げた。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)