今でこそAppleは、時価総額で世界トップクラスの優良企業であり、MacBook AirやiPhone、AirPodsなどは日本でもほとんどコモディティ的な存在として、多くのユーザーに愛されている。

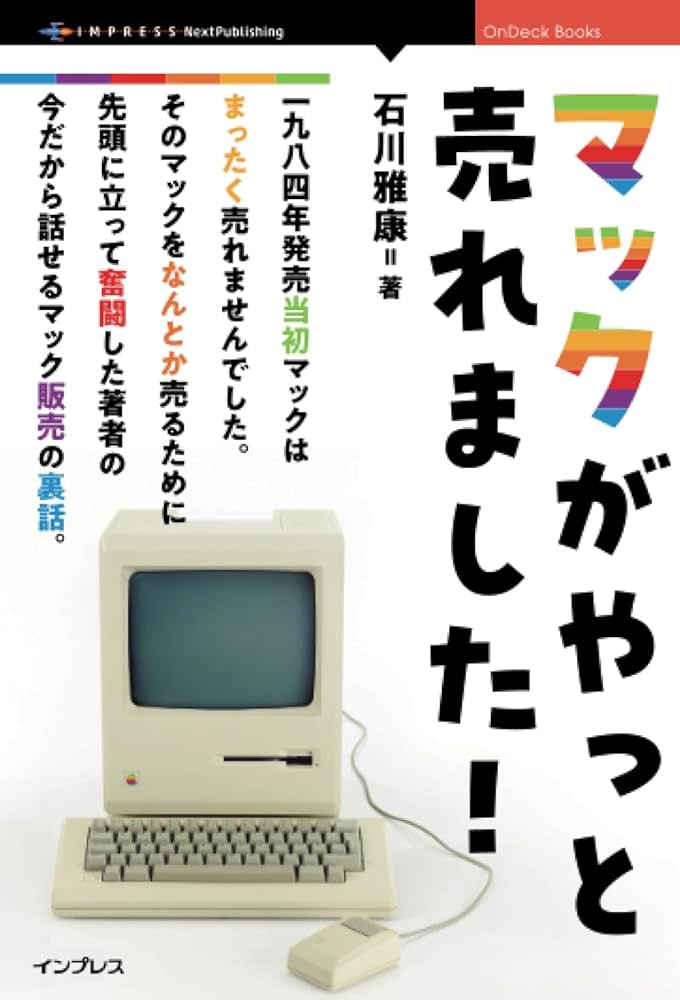

しかし、40年前の1984年に発売された初代Macintoshは、本体だけでも約80万円。かつ、日本語も使えなかったことから、コンピュータの未来に魅せられたごく一部の人々が買うようなマニアックな製品だった。

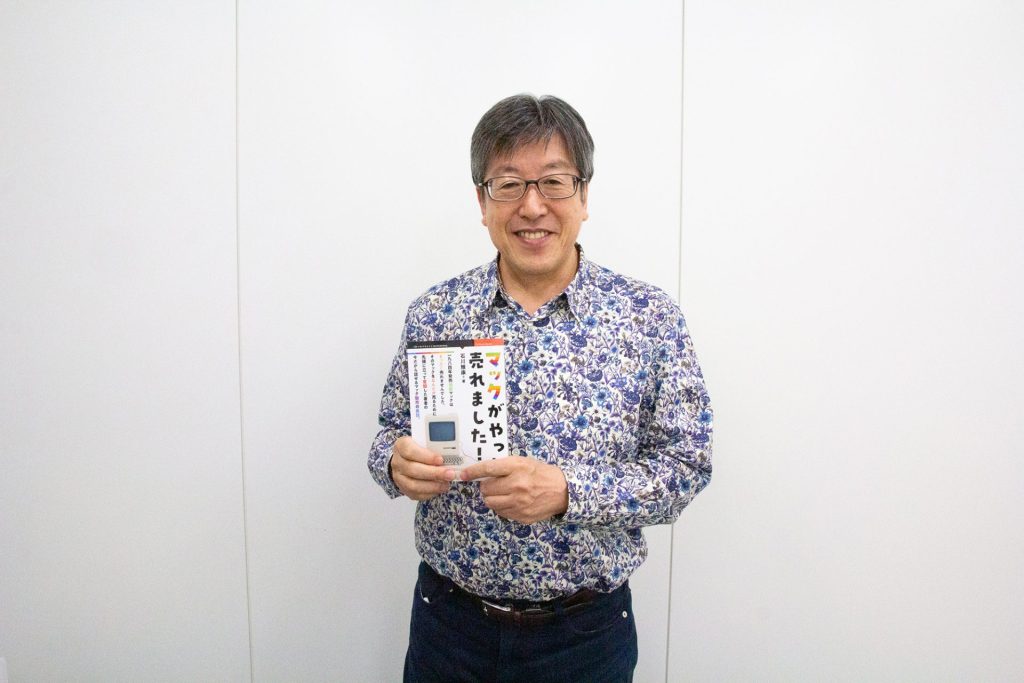

このたび『マックがやっと売れました!』を上梓した石川雅康さんも、初代Macに魅了された1人。Appleの日本代理店であったキヤノン販売株式会社(当時)で、さまざまな困難に直面しながらもMac販売の陣頭指揮を執り、国内のMac普及の礎を築いた影の功労者だ。

本書の編集協力も務めた筆者(大谷和利)が、石川さんにさらなる裏話をお聞きした。

コロナ禍で始めた動画配信を書籍に

──書籍内では触れていますが、読んでいない方のために、まず今回の本を執筆した動機についてお話しください。

少し前からVR関連の会社などをやっていたのですが、コロナの影響で世の中が変わったことで、次に何をすべきかと考えていたところ、多くの人から昔のこともいろいろと話してほしいという要望があって、「未踏襲エリアを求め世界に飛び出した男の四方山話」というYouTubeチャンネルで動画配信を始めたんです。

この「未踏襲エリア」というのは実はMacのことで、40年前には、目の前に広がる真っ白の雪原が広がっているイメージでした。 そこに足を踏み入れたことで、自分の人生が変わった。それで、その後も新たな未踏襲エリアを求めてシリコンバレーでもさまざまなビジネスに関わることになったので、そういう話を動画にしたんです。そうしたら、インプレスの編集者である桜井徹さんから本にしましょうという提案をいただきまして。これまでの動画54話のうちの27話くらいをまとめたのが、今回の本なんです。

──僕も知らなかった話がいろいろと出てくるのが驚きでしたが、当時の勤め先のキヤノン販売さんがAppleと提携するにあたって、すでに同社に興味を持っていた石川さんに白羽の矢が立ったわけですね。

当時スティーブ・ジョブズはすでにお金持ちで、90歳になるまで毎月1000万円使ったとしてもまだ余るほどの資産がありました。実は、私はジョブズと同い年で、彼と同じくらいの時期にインドにも行っていたんですよ。似た経験をしても、向こうは大金持ちで、自分はサラリーマンで営業をしているのは、何が違うんだろうと…。

私は大学が理工学部で、コンピュータも触っていたことからAppleに興味があったんですが、70万円もするApple IIをおいそれとは買えないので、パンフレットを読み込んだりしていました。それで、キヤノン販売とAppleの提携話がすっぱ抜かれたときに朝礼で前に立たされて、Appleがどういう会社なのか、話をさせられたわけです。

おすすめの記事

変革の時代のビジネスにもつながるストーリー

──まさに、点と点がつながっていったと…。そこから波乱万丈の活躍が始まるわけですが、ご自身の考える、本書の1番の読みどころはどこでしょうか?

まずMacintoshは熱狂的なファンがいる稀有な機械で、40年も前に今のユーザインターフェイスの基本ができていました。それ自体が奇跡ですが、当時はそんなコンピュータがポンと出てきても、理解できる人が少なくて売れないんですよ。多くの人が「何だこりゃ」「何に使うんだ?」というような製品を買ってもらうために、どんなふうに考えて、どのように売れる仕組みを作ったのかというところを、見ていただきたいです。

また、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン)は、本来、キヤノン製品しか売っていません。そこにMacという異物が入ってきた。すると、社内でものすごい抵抗にあうわけです。外では売れない、中にも敵がいるという状況で、サラリーマンが会社の組織といかに戦ったかという物語にもなっています。

──今の変革の時代にも参考になりそうなところが、多々ありますね。損得勘定とは別に、自分の好きなことをやっていくときの勢いみたいな部分を、今の若い人にも知ってほしいです。

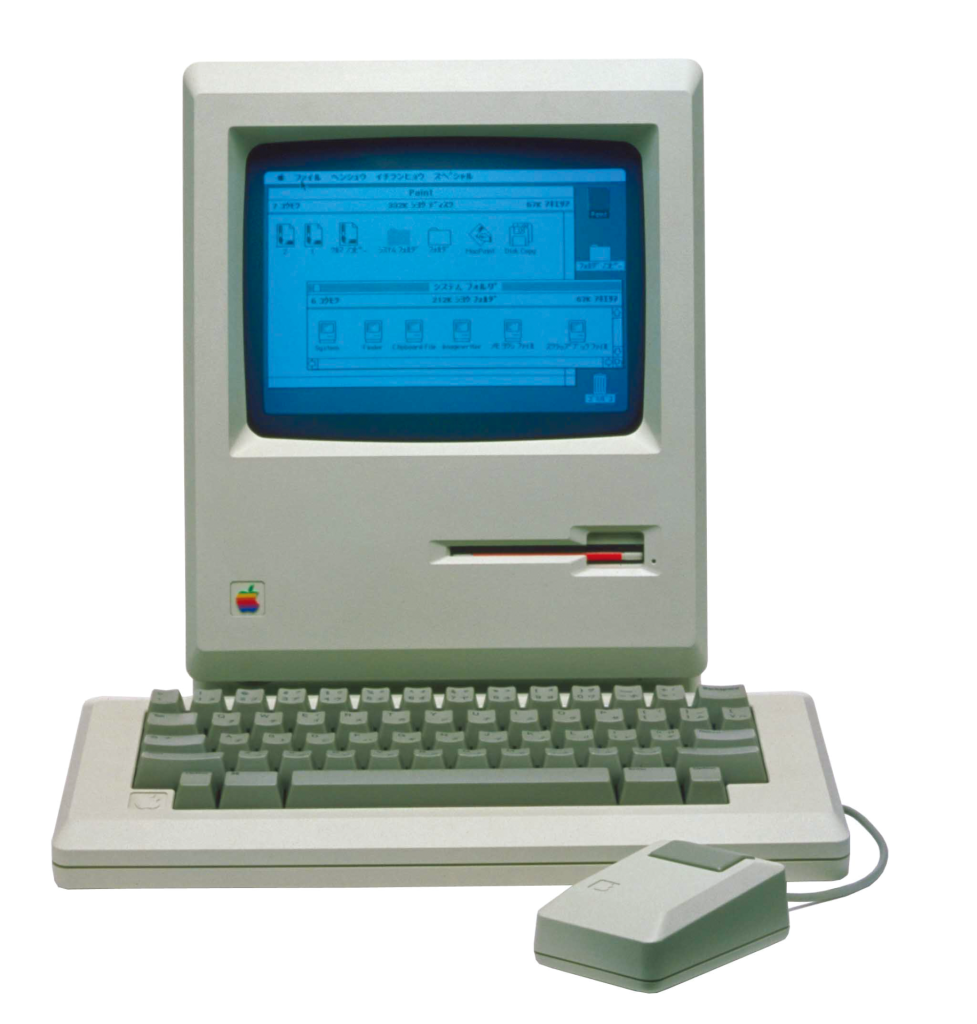

40年前を振り返ると、去年はよかったことが今年はもうダメというように、1年のスピードがものすごく早かったと思います。先ほどの朝礼での話は隣の部にも聞こえていて、そこの課長さんもApple事業に関わるようになるのですが、その人が発表の2カ月前にこっそり会議室に私を呼んで、初代Macを見せてくれました。今では考えられないですよね。

電源を入れると、ポーンと起動音がして、MacPaintで浮世絵のサンプルイメージを「消しゴムツール」で消した瞬間に、ゾクっとしましたね。こいつが世界を変えると…。実は私は縁故採用で、しばらくしたら実家の家業を継ぐことになっていたのですが、もうすべてを断ち切ってApple事業部に異動しました。親も大騒ぎしますし、私は親から勘当されたような状況でした。

──今見えてるものだけじゃなくて、その先にあるのが見えるかどうかで、その人の人生も変わりますが、石川さんにも、そういう風景が見えたわけですね。

そうですね。次のそういう風景が広がったのは、初代iPhoneでした。iTunesのアルバムジャケットがスワイプでめくるように動かせることに興奮して、そのときにも「何だこれは!」って思いました。

今も変わらないAppleのパーソナル指向

──黎明期にMacの販売で苦労された立場から、現在のAppleの方向性やMacの売れ行きをどうご覧になっていますか?

Appleは昔も今も、パーソナルという視点を持ち続けていると思います。Mac、iPhone、Apple Watchと、目と画面の距離によって、マウスやトラックパッド、タッチスクリーンのように操作方法は変わってきますが、中心にあるのは個人が使うパーソナルな製品であるということ。視線入力のApple Vision Proの次は、もう神経直結しかないかもしれない。ヘルスケアに注力するのも、人間が生きるうえで大切な情報を扱おうとしているわけですね。この方向性は正しいし、そのまま続けてほしいと思います。

一方で、Appleの業績がここまで伸びるとは考えていませんでした。でも、浮き沈みはあっても、Appleを支えているのは、従業員もファンも、Appleのフィロソフィーを十分理解している人たちなんですね。それが他の人にも伝わり、それで売れ行きもついてきたのでしょう。

──歴代のMacintoshで石川さんのベスト1を教えてください。

ベスト1は初代Macです。たった128KBのRAMと400KBのフロッピーディスクで動いていて、システムとアプリも1枚のフロッピーに入っていたんですよ。それ自体が芸術品だったと思います。

──アプリのベスト3はいかがでしょうか?

アプリは、Excel、PageMaker、そしてHyperCardです。Excelは手前味噌ですが開発初期バージョンから見ていて日本語化も手がけましたし、PageMakerはDTPの礎を築きました。HyperCardは、今のWebブラウザの原型といえるものでした。あと、ユーティリティでよく使ったのが、ResEditです。当時のMacのソフトは、メニューやダイアログのテキストをプログラム本体とは別のリソースとして持っていたので、ResEditでそこを変えてローカライズなどできたんです。ところが、将来のWindows版も計画されていたExcelは全部プログラムに埋め込まれていたので、英語の部分を潰すのにモグラ叩きのように苦労しました。当時は電子メールもなく、結局、シアトルまで出向いて現地で対応してもらうことも、しょっちゅうでした。あと、OSのバージョンアップでプリンタドライバが動かなくなったりするので、それも大変でした。

──周辺機器ではどうですか?

やはりマウス、そしてハードディスクですね。マウスのおかげで、自分の手がMacの画面の中に入ったかのような感覚でしたし、当時は高価で容量も少なかったですがハードディスクが出たときには、フロッピーの入れ替えから解放されて、これは「神か!」と思いました。

──今、もしタイムマシンで当時に戻れたら、もう一度、日本でのMacの販売の立ち上げに関わりたいと思いますか?

とんでもなく“ブラック”でしたから、今の自分がタイムマシンで戻って再挑戦するのは無理ですよ。休みゼロで全国を飛び回って、Macが売れてから家族旅行でハワイに行ったときにも、ホテルにファクスが70枚くらい届くんですよ。返信ファックスの送信代だけで、4〜5万円でした。でも、若い自分がもう一度同じ状況に置かれたら、関わりたいと思います。こんなものは売れないと言われ続けたMacが、ウワーッと売れていったときの高揚感というのは忘れられません。

──それでは、石川さんが今、一番やりたいことは何ですか?

血が騒ぐのは「生成AI」ですね。今、お手伝いしている会社さんも、出来上がったソフトウェアから仕様書を作ってくれるようなものを研究されていて、すごいですよ。実際に、それで作った百数十ページの仕様書を提出しても、相手先の企業からは何も言われなかったくらいなので…。

そして、次の段階では、AIがリアルな機械を動かすようになっていくでしょう。今はビジネス面でのアドバイスをするくらいですが、機会があれば、そういうリアルとつながる部分に関わっていきたいですね。

──では、最後にMac Fanの読者の皆さんにメッセージをお願いします。

私や大谷さんは、デジタル技術が社会に入ってきた時期から、その進歩の過程をずっと見続けてきたのですが、特に若い読者の皆さんは、すでに進歩した社会で生まれたり育ったりしてきたわけです。なので、あんなことがあったから今こうなってますよ、ということがわかるともっと面白いと思います。そのためにYouTubeの動画も作っていますし、そこでプレステ誕生の裏話を始め、さまざまな裏話をしているので、本とともに私の動画も見ていただけるとうれしいです。

──楽しいお話を、ありがとうございました。

※本プレゼントは終了しました。

『マックがやっと売れました!』を3名様にプレゼント!

こちらの専用フォームよりご応募ください。

締め切り:2024年6月30日(日)23:59

ご当選者様の発表は厳正なる抽選の上、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

著者プロフィール

大谷和利

1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。