2020年秋に登場したMac向けAppleシリコン「Apple M1」は、世界に大きな衝撃を与えました。Intelプロセッサを凌駕する性能と圧倒的な省エネルギーを両立し、なおかつ従来アプリとの互換性も確保するという離れ業を見せつけました。ここではM1登場に至るまでの経緯を振り返り、Appleシリコンがどのように進化してきたのかを紐解きます。

Appleシリコンのルーツ

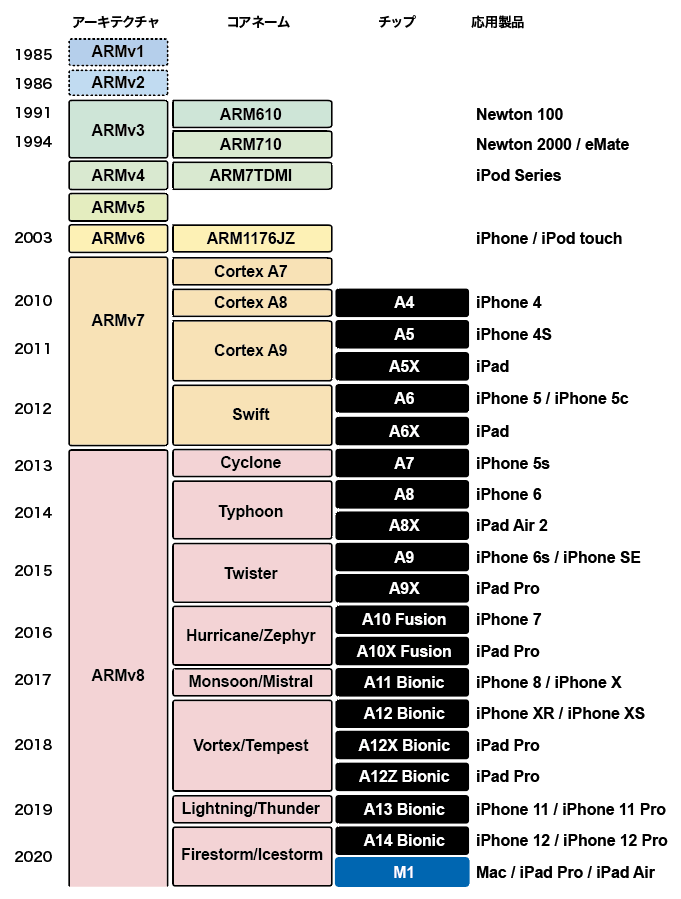

AppleシリコンはそのCPUにARM社が開発したRISC(Reduced Instruction Set Computer)アーキテクチャを採用しています。そしてAppleとARMとの関係は、実に20世紀にまで遡ります。ARMアーキテクチャを開発したのはイギリス・ケンブリッジに拠点を置くARMホールディングス(Arm Holdings plc:ソフトバンクグループ)で、Acorn Computers、Apple Computer(現Apple)、VLSI Technology(現NXP Semiconductors N.V.)のジョイントベンチャーとして1990年に「Advanced RISC Machine」として設立されました。

ARMが最初に設計したARMv3アーキテクチャのプロセッサは「ARM610」で、1991年にリリースされました。ARM610を採用した初代Newtonが登場したのは1993年。その後、ARMアーキテクチャはiPodシリーズを経て初代iPhoneへと引き継がれていきます。

2010年登場の初代iPadとiPhone 4に採用されたApple A4で、AppleはついにAppleシリコンの独自開発へと舵を切ります。さらに2012年にはApple A6で、CPUコアをARM IPライセンスのCortexコアから独自設計のCPUコアに変更しました。この頃すでにAppleは、将来のMacに自社設計のSoCを搭載することを目論んでいたと考えられます。

そして2013年登場のiPhone 5sに採用されたApple A7で、Appleは64ビットARMアーキテクチャ「ARMv8-A」を他社に先駆けて採用しました。ARMアーキテクチャの64ビット化は、当初サーバ用SoCなどのエンタープライズ市場参入のために用意されたものでしたが、Appleはいち早くこれをiPhoneに採用、さらに2017年にはiOS 11以降のiOSからすべての32ビットアプリを廃止しました。当時のスマートフォンでは64ビット化は時期尚早とされていましたが、Appleは将来を見据えていち早く64ビット化へと大きく舵を切る戦略に出たのです。

画像●ifixit

おすすめの記事

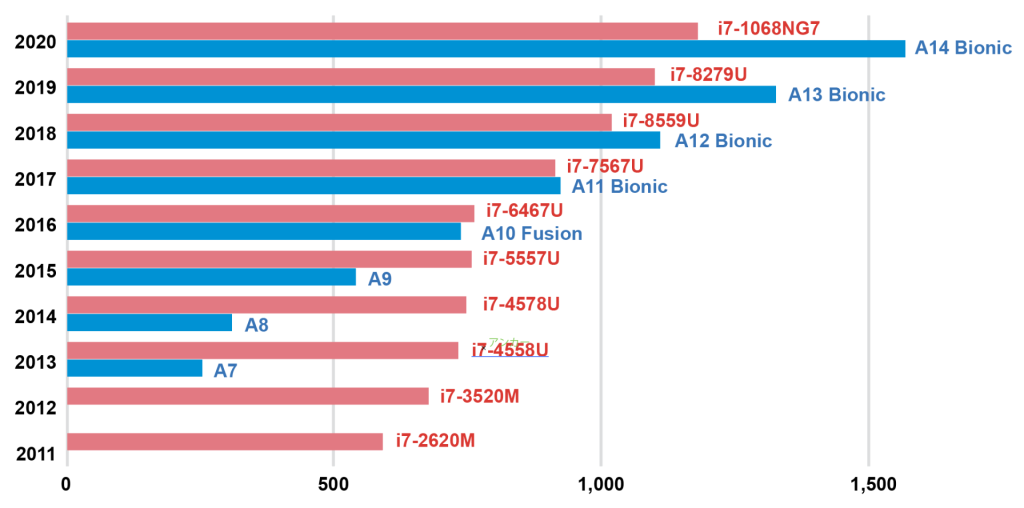

IPC向上優先という選択肢

iPhoneのために開発されたAppleシリコン「Aシリーズ」は、ライバルのスマートフォン向けSoCとはその進化の方向性が大きく異なり、その大きな特徴の1つが優れたIPC(Instructions Per Cycle)です。IPCとは「CPUコアのクロックあたりの性能」を指し、ライバルがCPUのマルチコア化で性能を引き上げていくのに対して、Appleシリコンは各CPUコアの単体性能をひたすら上げていきます。このアプローチは限られたバッテリで動作しなければならないスマートフォン向けSoCでは一見不利なアプローチですが、Appleは最先端プロセスの採用や緻密な電源コントロール技術の導入によりこれを実現しています。そしてこのことが、将来Macに使えるAppleシリコンを実現するうえで、欠かせない要素になっていきます。

高性能CPUコアの性能を磨き続けた結果、2017年に登場したiPhone XのA11 Bionicでは、ついにシングルコア性能で当時のIntelモバイルプロセッサをも凌駕する性能に到達します。これによってM1を実現するための重要な課題が1つクリアされました。

スケーラビリティの向上

もう1つの特徴が柔軟性に富んだスケーラビリティでした。バッテリ駆動で内容積が限られるコンパクトなiPhoneとは異なり、Macには大容量のバッテリと充分な冷却空間があります。そのキャパシティを性能向上に活かすためには、SoCの規模(スケール)を拡張する必要があります。Appleは数年前から、iPad向けにモデル名の最後にXが付く上位チップ、Apple AXシリーズを開発してきました。そしてA12X Bionicでは高性能コアやGPUコアをA12の2倍に増強し、メモリ帯域も倍増させます。つまりApple AシリーズでCPUコア数を増やさずにIPCを磨き上げた結果、そのスケールを拡大することでMacにふさわしい性能のAppleシリコンが創れるレベルまで進化させてきたのです。

そして2020年に華々しく登場したM1は、A14 BionicをベースにA12X(A12Z)と同じアプローチで開発された、言うなればA14X Bionic(7コアGPU)、A14Z Bionic(8コアGPU)と呼ぶべきAppleシリコンだったのです。しかもそのスケーラビリティは留まるところを知らず、各プロセッサ数やメモリ帯域をさらに拡張して、より強力なAppleシリコン、M1 Pro、M1 Maxが誕生します。そしてついにはM1 Maxのダイ(シリコン)を2つ結合(Ultra Fusion)した「M1 Ultra」という究極のモンスターSoCへとたどり着くのです。

画像左●ifixit

画像右●ifixit

画像●Apple

著者プロフィール

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)