10歳の自分の気持ちで考えたジョブズ

故スティーブ・ジョブズが、パーソナルコンピュータの本質を表現した有名な言葉に「Wheels for the mind」というものがある。「知的自転車」とも訳されるこの言葉には、「パーソナルコンピュータは知的能力の増幅装置であるべきだ」という彼の哲学が凝縮されている。アップルは、これをDNAに刻んで企業活動を行ってきた。

そのジョブズが一度アップルを離れてから10年後の1995年、人生で2番目に設立したコンピュータ企業のネクスト(NeXT)がビジネスの末期を迎えていた頃、コンピュータワールド誌がスミソニアン賞関連のインタビューを行ったことがあった。

ジョブズは、自らを追い出した10年前のアップルの経営陣には憎しみを抱いていたが、企業としてのアップルやMacintosh、そしてApple IIに対しては我が子にも似た感情を持っていた。そして、Apple IIについて、次のように率直に語った。

「Apple IIがApple IIになれた要因の1つは、学校がそれを買ってくれたことだ」

つまり、学校が教育のためにApple IIを購入してくれたおかげで、Apple IIの成功があったという意味である。

アップルコンピュータ設立当時のジョブズは、パーソナルコンピュータで世界を変えようとする意気込みに溢れていたが、後の彼に見られた明確な方法論を持っていたとはいえない。ただ、それまでにない良い製品を作れば、人々がそれを認めて買ってくれるはずだという、製品至上主義で突き進んでいたのである。

一方で、彼には自らのコンピュータとの出会いについての鮮やかな思い出があった。それは、10歳頃にNASAのエイムズ・リサーチセンターを見学したときのことだ。同リサーチセンターは、シリコンバレーの中心都市の1つ、サニーベールに位置しており、ジョブズの実家からもほど近い。

その施設内で、彼は初めてコンピュータに遭遇し、その虜になった。実際に彼が見たのは端末装置で、本体は目に触れない専用のコンピュータルームにあったわけだが、聡明なジョブズは、端末につながっているはずの大型コンピュータの存在に興奮したのだった。

ジョブズはまた、ヒューレット・パッカードで夏のアルバイトをした際に、HP 9100Aというマシンを目撃する。ヒューレット・パッカードは、それを「プログラマブル・カリキュレータ」と呼んだが、その理由について同社の創業者の1人だったビル・ヒューレットは、「もしコンピュータと呼べば、IBMの製品とはまったく異なる形を見た顧客が拒絶反応を示すから」という旨の発言をしている。当時のIBMの影響力は、それほど大きかったのだ。

しかし、ジョブズは、HP 9100Aこそが世界初のデスクトップサイズのコンピュータであったことを認めており、一目でその虜になったのである。

そして彼は、実際にパーソナルコンピュータを世に送り出す立場となってから、あのときの自分と同じように、もし学校でコンピュータに触れられる機会を作ることができれば、子どもたちの人生は変わるはずだという思いを抱き始めたという。

だが、ジョブズの思惑とは裏腹に、リリース直後のApple IIを見せられた教師がいたとしても、実際にその価値を見抜ける人は限られていたに違いない。その時点ではアプリケーションも揃っておらず、必要なものは自分でプログラムする必要があったためだ。

ところが、Apple II発売の翌年、アップルのところに、ミネソタ州教育コンピュータ・コンソーシアム(MECC)から500台ものApple IIの大量注文が舞い込んでくる。MECCはApple IIの評判を聞きつけて、これこそ自分たちが待ち望んでいた製品であると飛びついたのだ。なぜなら、MECCは、Apple IIを端末として利用して走らせたいゲーム形式の教育ソフトをすでに手にしていたからだ。

教育界から、Apple IIの価値がわかる人々が現れたことによって、ジョブズが10歳で感じた思いを新たにしたとしても不思議ではない。このときにジョブズの中で、教育に力を入れるという戦略が改めて固まったと考えるのが自然であろう。

また、教育市場を押さえることは、アップル製品で学んだ子どもたちが社会に出たときにも同社の製品を選ぶというブランドロイヤリティの確立にもつながるため、そのようなビジネス面でのメリットも無視できなかった。

●教育に適したApple II

Appleが創業した翌年の1977年に発売されたApple II。その教育的な価値が認められたこともきっかけとなり、Appleは教育市場に注力していくことになる。 ©Rolf Schmidt

現実にアップルを支えた教育市場

実際にも、教育市場は、黎明期のアップルの屋台骨を支える存在となった。

それには、コンピュータ教育のメリットを理解したMECC自らが教育機関向けの販売チャンネルとなり、積極的にApple IIを売り込んで、アップルと教育界の橋渡しをしたことも大きく関係している。

ミネソタ州は、MECCの尽力によって、1977年の時点で州内の95%の学校にタイムシェアリングシステム(大型コンピュータの計算能力を各端末で自分かつ利用するための技術)を導入していた。この数字は、世界のどの地方自治体と比較してもはるかに高いもので、その先取精神が現れている。

創業間もないアップルもジョブズも、教育現場で実際に求められる要素についての知識はなかったものと思われ、MECCとの二人三脚体制で市場開拓に臨めることは願ったり叶ったりといえた。

後にアップルが、全世界の先進的なコンピュータ利用教育を行う教師たちを認定、組織化したADE(アップル・ディスティングイッシュド・エデュケーター)制度をスタートさせたのも、自社が開発した製品や技術を現場の人間が活用してこそ、本当の意味での教育改革を行えると考えたからだ。

いかに優れた製品でも突き詰めればツールに過ぎず、そこに命を吹き込むのは、それを使う人々であるという哲学。そして、単に、入札などを通じて安価なコンピュータが学校に入るだけでは何も変わらないという信念が、今もそうした教育分野の人材のインフラ作り的な活動を後押ししているといえるだろう。

Macプロジェクトスタッフの思い

コンピュータが単なる計算機ではなく、人間の能力を拡張する存在であるという考え方は、ジョブズのみならず、初代Macintoshの開発プロジェクトのスタッフの間にも根づいていた。特に、グラフィックルーチンの「クイックドロー(QuickDraw)」を担当し、Mac向けの最初のグラフィックツールである「マックペイント(MacPaint)」も開発したビル・アトキンソンには、その思いが強かったといえる。

スタッフの多くは、初代Macの開発にあまりにも没頭したため、完成後に燃え尽き症候群のような状態となってしまい、アトキンソンも例外ではなかった。しかし、1985年にジョブズが去ったあとのアップルで自分に何ができるかを考えたとき、彼は、「マジックスレート(魔法の石板)」という意味深いコードネームのワンマンプロジェクトを立ち上げた。これが、1987年にリリースされたカード型のマルチメディア・オーサリングツールのハイパーカード(HyperCard)へとつながっていく。

ハイパーカードは、ある種のデータベースでもあり、その上でのみ機能するスタックという一種のアプリケーションを作って配布することができた。つまり、スタックに知識を整理して蓄え、それを扱いやすい形にまとめて、他のユーザとの間で共有可能となるのである。しかも、スタックのカード上の要素(ボタンやテキストなど)やカード自体から、他のカードに対してハイパーリンクを貼って呼び出すことができる。

まだインターネットのない時代だったが、ハイパーカードはローカルに機能するWEBページのような存在であり、多くの教育者たちがそこに魅了されて教材を自作した。それは、まさに教育の大きな目的の1つが、知識を整理して共有し、個人の能力を拡張することにあるからにほかならないからであろう。

ハイパーカードは、単体でも十分に高い価格で販売できたが、ビル・アトキンソンは当時のCEOであったジョン・スカリーに直訴して、すべてのMacに無償でバンドルすることを約束させた。そうでなくては、人々のコンピュータに対する意識を変えて、さらに有用な使い道を見つけ出してもらうことはできないと考えたのだ。

そして、スカリーもハイパーカードにヒントを得て、それがそのまま1つのデバイスへと進化したような、未来の情報環境をイメージした「ナレッジナビゲーター(Knowledge Naviagtor)」というコンセプトビデオを作って公開した。直訳すれば、「知識を先導するもの」となるこのビデオは、いくつかのバリエーションが作られたが、どれも人々の能力を拡張する点に重きが置かれた。

アトキンソンやスカリー自身が教育市場のみを意識したわけではないものの、広い意味での教育を支えようとする精神は、ジョブズのいないアップルにも引き継がれていたのである。

創造的に学ぶためのiPad

1995年のニューヨークタイムズの記事を見ると、アップルは、企業とコンシューマー市場ではシェアの急激な低下に悩まされていたが、小学校から高校までの教育市場においては逆に、前年の46%から58%へと拡大する健闘を見せ、同紙の論調も「学校市場はアップルが握っている」との結論だった。

しかし、ある意味でそれは、それまでの教育ブランドとしての遺産と価格戦略で維持されていたようなものであり、アップルは教育市場に対する革新的な提案ができないまま1996年の末に改めてジョブズを迎えることになった。それはひとえに、スカリー後の同社のリーダーたちが目先の数字に捉われるようになっていったためだろう。

返り咲いたジョブズは、アップルを離れている間に家族ができたこともあり、教育改革への思いは一層強くなっていたと考えられる。そして、初代iBookなど、教育市場を意識した製品も市場投入した。しかし、現実にはコンシューマーとプロ市場におけるビジネスの安定を図ることがブランド維持のための最優先課題となり、デジタル教材の配信サービスであるiTunes Uの立ち上げを除けば、Apple IIやハイパーカードに匹敵するようなインパクトを教育に対して与えられる製品をiPadまで送り出すことができなかった面がある。

ジョブズは、教育現場を検証し、教科書がもっともデジタル技術の恩恵を受けていないと判断していた。そして、改めてiPadでデジタル教科書を軸に教育改革に挑み、志半ばで他界した。

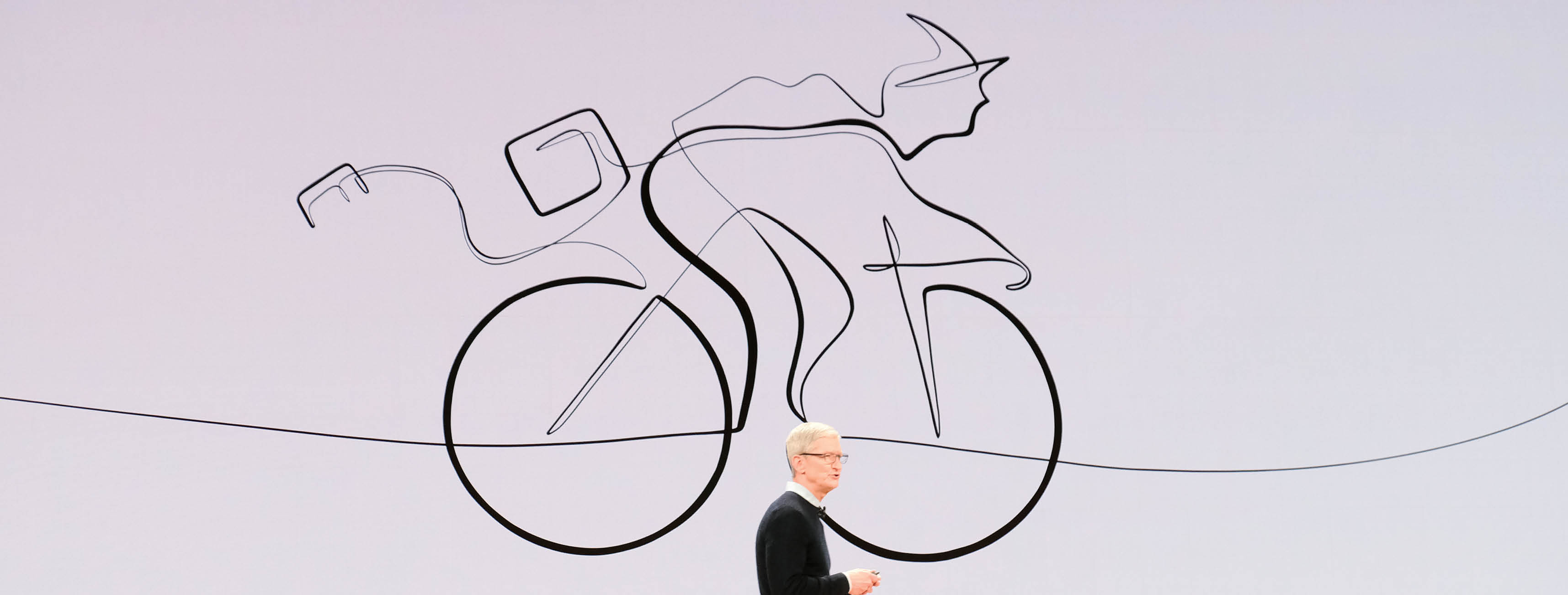

しかし、後継者のティム・クックに、その精神は受け継がれ、彼は、教育をより自由で創造性に溢れたものとするための製品開発に取り組んでいる。クックが、グーグルのクロームブック(Chromebook)を「テストのためのマシン」と呼び、iPadを、その対極の創造的に学ぶためのツールとして位置づけていることも、これを裏づけている。

初期のアップルのスローガンに「Changing the world, one person at a time」(一度に一人ずつ、世界を変えていこう)というものがあったが、そのためには「一度に1人ずつ、教育者を変えていく」ことが重要なことは、今の世界情勢を見てもわかる。そのためにもアップルは、教育に大きな力を注いでいるのだ。

アップルが考えるこれからの教育

アップルは、Apple IIの頃から、ハードウェア、OS、アプリケーションを統合的に開発することで、ベストなユーザ体験を作り上げることに注力してきた。また、ジョブズ復帰後は、その統合的な体験に、サービスとショッピングの要素も加わった。

テクノロジーとアートの融合は、アップルのDNAとして同社の製品やサービス開発の原動力となっているが、教育ほど、この2つの融合と活用が求められる分野はほかにない。そして、2018年のアップルは、その教育への取り組みをより明確なものとするために、製品群と同じほど創造的なカリキュラムまでも自社で準備し、教育現場にさまざまなインスピレーションを与えようとしている。

“Everyone Can Create”(誰もがクリエーター)と名づけられた新カリキュラムは、すでに大きな成功を収めたスウィフト・プレイグラウンドを軸とした“Everyone Can Code”(誰もがプログラマー)の流れをさらに拡張するもので、この秋に正式ローンチが予定されている。

「ホームワーク」のプロモーションビデオ(https://youtu.be/IprmiOa2zH8)にもあるように、退屈な宿題やレポートもスローモーションビデオやカラフルな手描きイラストを駆使してエキサイティングなものとなることはもちろん、地味だった国語や英語の授業での詩の朗読もガレージバンドの伴奏で情感溢れた授業となる。

●現実味を帯びた知的インターフェイス

SiriをサポートしたiPadは、Appleが1980年代後半に打ち出した、ボイスとタッチの組み合わせで操作する未来の情報環境のコンセプト「ナレッジナビゲーター」に近づきつつある。

専門家の協力を得て練り上げられるそのカリキュラムは、既存のどんな学習ガイドよりも未来の教育のあり方を見据えたものとして登場するはずだ。

繰り返すがアップルは、優れた製品を作り上げる一方で、それらが単なるツールに過ぎないことも知っている。教育の分野では、そこに命を吹き込むものがカリキュラムであり、教育者の情熱だ。これらの要素を有機的に組み合わせることで、子どもたちが本来持っているクリエイティビティを引き出し、増幅する。その新たな挑戦が、今、始まろうとしている。

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)