A10Xはフューチャープルーフ

新iPadプロが搭載する第4世代の64ビットSoC「A10Xフュージョン」は、9.7インチのiPadプロの「A9X」よりも、CPUの処理速度が30%、グラフィックスの処理速度が40%速くなった。ベンチマークツールで計測したところ、A10Xの伸びは概ねアップルの主張どおりである。

ただ、「アフィニティ・フォト(Affinity Photo)」のような最新の写真アプリでも9.7インチのiPadプロで問題なく動作する。WEBブラウザを使ったり、メールや電子書籍の閲覧というような一般的な用途なら、新iPadプロの性能はオーバースペック気味という印象だ。

とはいえ、それは現時点での話だ。今秋に登場する「iOS 11」には、ドックやドラッグ&ドロップ、マルチタスキングの改善など、iPadにPCの長所を取り入れる強化が行われる。そうした利用スタイルにシフトしていくことを考えると、iPadもこれから最新モデルのパフォーマンスが求められるようになるかもしれない。これまで、かなり古いモデルでも性能的に問題なく動作したのがiPadの買い替えを鈍らせる要因の1つになっていた。買い換えサイクルが短くなるというマイナス面もあるが、進化の加速によってiPadはより明確に存在感を示せるようになるだろう。

WWDCの基調講演でアップルはARKitを用いた拡張現実(AR)のデモを披露したが、そうした次世代のコンピューティングに興味があるなら、A10Xの性能はフューチャープルーフ(未来への安心)と呼べるものだ。

10nmへの移行をフル活用

発売後の製品の分析から、A10Xの製造プロセスがTSMCの10nm(ナノメートル)であることがわかっている。20nmから16nmに比べて、16nmから10nmは製造プロセスの微細化の効果が大きい。消費電力を3割以上も削減できる。同じ電力枠で、より高性能なプロセッサを作ることも可能だ。微細化はデバイスを進化させるチャンスだが、立ち上がったばかりの製造プロセスで欲張りすぎると歩留まりを悪くするリスクもある。10nmを採用するなら、その微細化のメリットをアップルがどのように活かすかが注目されていた。

A10Xのダイサイズは、147平方ミリだったA9Xよりも約35%小さい96平方ミリだ。基本構造はA9Xと同じで、A10Xは6つのCPUコアと12のGPUコアという構成。歩留まりを落とさず、発熱と消費電力を抑えながらバランスよく性能を引き上げた。無理のない設計といえる。

A10Xを16nm製造プロセスで作っていたら、電力を消費する最大120Hzのディスプレイ表示は難しかったかもしれない。大きなバッテリで本体を分厚くしたり、使い方によってバッテリ動作時間が不安定になるようなことを避けるには、10nm製造プロセスをターゲットにする必要があった。

120Hzを採用するだけなら難しくはない。おそらく、これからライバルも高いリフレッシュレートのサポートに乗り出すだろう。でも、それがユーザ体験を向上させる技術の採用でないのは明らかだ。すでに10nmプロセスのチップを採用している製品はいくつも発表されている。でも、アップルのように微細化のメリットから新たな体験を作り上げてユーザに示している製品はない。

アップルは可変リフレッシュレートを意識させず、これまでと同じ10時間近いバッテリ駆動を安定して実現しながら120Hzのメリットを形にしている。ユーザはそれを当たり前のように使っている。だが、そんなシンプルな体験にiPadプロの先進性が凝縮されている。

ダイサイズを問題なく縮小

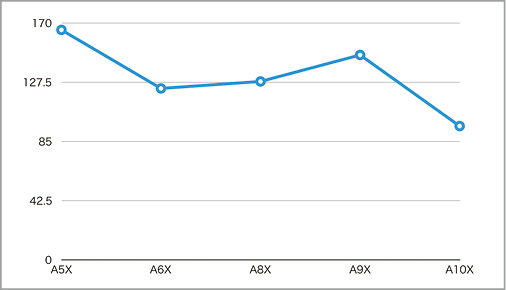

iPad搭載Aプロセッサのダイサイズの移行。A6X(32nm)からA9X(16nm)まではダイサイズを大きくしてパフォーマンスを確保していたため歩留まりが不安だったが、10nmのA10Xでは順当に縮小させた。

高効率コアで消費電力を抑制

A10Xフュージョンの6つのCPUコアは3つの高性能コアと3つの高効率コアから成り、処理性能が求められるときは高性能コアを活用、高度な処理が不要なときは高効率コアを用いて全体の消費電力を抑える。

不安定にならないCPU

ベンチマークソフトのGeekbench 4によると、iPad Pro10.5インチのメモリは4GB、Safariで10ページのタブを開き、次々にアプリを開いても不安定にならず、RAW画像を扱っても快適に動作する。

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)