アップルの2015年第4四半期決算は、変わらず素晴らしいものだった。収益は515億ドル、純利益は111億ドル、利益率39・9%という数字は、いずれも昨年の第4四半期を大きく上回る。1年全体で比較すると、2014年と比べて2015年は28%成長し、2340億ドルの収益を上げた。直近のドル円レート123円で換算すると、28兆7820億円もの収益を上げている。これはインドやスイスといった国の年間の歳入に匹敵する規模である。

本稿を読み進めていただく際、これだけの規模を持っているアップルも「米国企業」である点を意識してほしい。また、世界経済が現在、米国の景気にかかっている点もまた、アップルの今後を考えるうえで重要な要因であると考えている。

中国への本格的な取り組み

アップルはこの10年飛躍的な成長を遂げているが、その牽引役となっているのはiPhoneの売上だ。2015年度は2億3122万台のiPhoneを販売した。この数字は2014年と比較すると6200万台増加している。この増加数はもちろん過去最高であり、それまでは2012年にかけての約5200万台の増加がもっとも大きな伸びだった。

決算スケジュールの関係上、その年の決算には同年に発売した新機種の売上は一部しか含まれない。そのため、2015年の大幅な販売台数増加の要因はiPhone 6/iPhone 6プラスの大ヒットと結論づけることができる。加えて、その大きな要因はアップルにとって新しい市場となった中国への本格的な取り組みの賜といえる。

アップルは中国を米国に次ぐ第二の市場として位置づけ、アップルストアの出店攻勢や各種サービスの提供、また日本でのSIMフリーモデルのiPhoneの転売目的での購入の防止策など、非常に気を配っていることがわかる。また、iPhone 6s/6sプラスからは第一陣の発売国に中国を含め、最初の週末での販売台数1300万台という、こちらも過去最高の数字を達成する原動力にもなった。

アップルは中国、そしてインドなどその他の途上国市場に対しても、攻勢をかけることで、引き続きiPhoneの成長を確保できることが予測できる。ただし、そこで障害になってくるのがiPhoneの価格である。

iPhone 6s 16GBのSIMフリーモデルが米国では649ドルとなっており、各国の為替レートに合わせておおよそ価格が揃えてある。昨今のドル高傾向から、iPhoneの米国外での販売価格はより上昇している。そのことを考えると、中国市場・途上国市場でのさらなる販売の増加には、より価格を抑えた、しかしiPhoneらしい高級感と高性能を兼ね備えたiPhoneの必要性が増していくことになる。

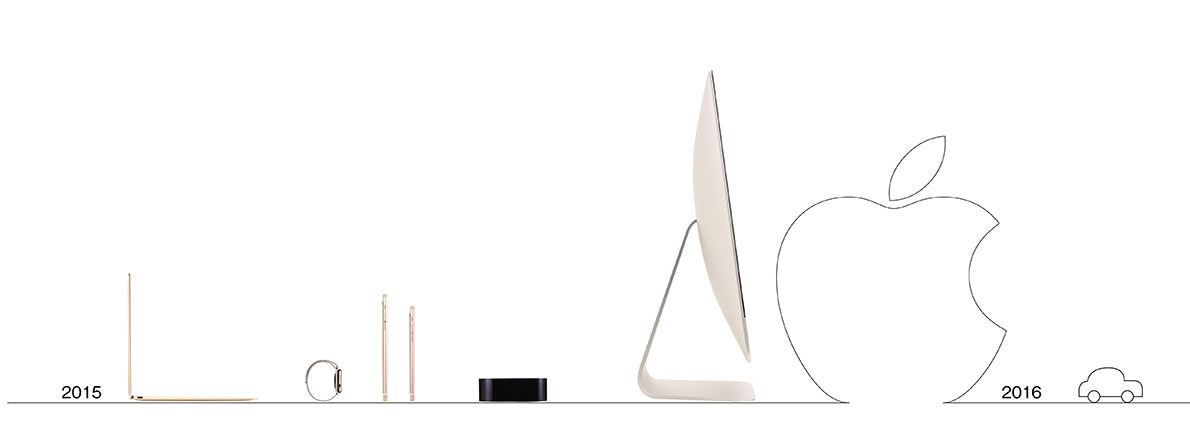

新デバイスに恵まれた1年

2015年はアップルにとって、新しいデバイスに恵まれた1年だった。2014年9月にリリースされたアップル・ウォッチは、2015年4月に発売開始され、2四半期を経過した段階ですでに700万台もの販売をした(Canalys調べ)。発売したばかりにもかかわらず、それまでのスマートウォッチの累計販売数を合計したよりも多い。

また、アップルTVの新モデルも登場させた。ネットビデオのストリーミングデバイスというキャラクターに「アプリ」の要素を加え、テレビの画面に対してアプリ開発者が自由にアクセスできるデバイスとして、「テレビの未来」を標榜する。 アップル・ウォッチ、アップルTVいずれも、それぞれOS、tvOSという、iOSベースのOSを搭載しており、ハードウェアがそのままでも、OSのアップデートによって新機能や新デザインへと進化することができるようになっている点も特筆すべきだろう。

アップストアからダウンロードするアプリは、そのデバイスの生活の中での役割を拡げてくれる。特にアップル・ウォッチに色濃いのは、大成功しているiPhoneのユーザをターゲットにしたビジネス展開だ。アップルTVも少なからず同様の考え方といえるだろう。同時にiPhoneやiPad向けにアプリを開発してきた開発者は、そのノウハウやブランドを活かして時計やテレビ向けのアプリを開発することができる。そうした点で、iPhoneのビジネスやエコシステムを水平展開する明確な戦略をアップルは採っている。

Macに目を向けると、12インチンレティナディスプレイを搭載する薄型軽量サブノートモデルMacBookを登場させ、iMac 21・5インチにもレティナ4Kディスプレイモデルを追加した。レティナディスプレイの搭載、感圧タッチ対応のトラックパッドは、Macの現在の共通体験として採用が拡がっている。

iPadはここ数年下落が続いているカテゴリで、9.7インチで薄型高性能のiPadエア2、7.9インチのiPadミニ4などの良い製品を揃えていながら、いよいよ四半期の売上が1000万台を下回ろうかというところまで落ち込んでいる。そうした現状でPCキラーとして投入する12・9インチの巨大なiPadプロは、マイクロソフトのサーフェイスプロ4(Surface Pro 4)を強く意識した仕様となっており、こちらも同様に美しくデザインされたカバー一体型のスマートキーボードとアップル・ペンシルがキーだ。狙うは、エンタープライズ市場の攻略である。

ビジネスに言及する意図は?

アップルCEOのティム・クック氏は、秋以降、ビジネス系のカンファレンスに登壇する機会を作っている。また、エンタープライズ向けのビジネスを、年商を2000億ドルまで引き上げたい考えを披露している。IBMとの協業に続いて、クラウドストレージサービスのBoxとも連携を取り、マイクロソフトやアドビシステムズといったビジネスやクリエイティブアプリの業界標準的存在のiPadへの取り組みをサポートしている。

エンタープライズ市場は、一般消費者向けよりも緩やかなトレンドの変化があり、また比較的導入単価も高い傾向にある。その一方で、アップル独自の魔法のようなマーケティングが通用しない分野でもあり、クック氏も「エンタープライズ市場では新参者」と発言するなど、パートナー企業との連携を加速させながら、選ばれるデバイスとしての地位を勝ち取ろうとしている。

しかし、これだけiPhoneが好調なタイミングで、エンタープライズ市場に強く取り組み始めた理由はなんだろうか。

米国では、2015年8月の世界的な株安、あるいはチャイナショックと呼ばれる中国市場の混乱のインパクトが、この年末にかけてもっとも個人消費が盛り上がる時期まで尾を引いているといわれている。たとえば、高級百貨店のノードストロームは、8月以降を含む決算で大減速を演じており、どちらかというと高級路線を歩んでいるアップルにも、影響は少なからず生じてくるはずだ。

また、まだ不透明ではあるが、米国はリーマンショック以降維持してきたゼロ金利政策を2015年12月にも終了させ、利上げするとみられている。その影響は、過去のパターンから考えると、ドル高と、新興国の深刻な株安をもたらす可能性が高い。8月のチャイナショック以上の衝撃があるとすれば、米国株への影響も考えられ、一時的な不況状態に陥る懸念もささやかれている。

エンタープライズ市場への取り組みは、現在のアップルの決算で激しく現れている季節変動の平準化や、個人消費に真っ先に大きく反映される景気の影響を、いかに軽減するかを目的としたものと考えるのが妥当だろう。そして、そのお手本は依然として成長を続けている、アップルのパートナー、IBMといったところだろうか。

モバイル×モビリティ企業へ

アップルという企業は、コンピューターメーカーからモバイル企業へと生まれ変わった。そして今後、モバイルに加えて「モビリティ」を、ビジネスの柱として育てていく動きが、まことしやかに語られるようになった。すなわち、アップルブランドの自動車の登場である。

現段階では、人材の登用や関係者の証言というレベルでしか確認が取れていない。しかしこの戦略は非常に普遍的なビジネスになり得ると考えている。モバイルとモビリティ、すなわち人々のコミュニケーションと、人々の移動はどんなに技術や社会が成熟したとしても、我々の生業においてなくならない要素だと考えられるからだ。

モバイルとモビリティは、人々の日々の生活と体験がもっとも重要であり、特にモビリティでは安全性という、何よりも優先されるべき項目が存在する。昨今のアップルのプロダクトは、デザインがやや神格化されすぎている可能性がある。もちろん良いデザインであるべきだが、それ以上に優先されるべきものがある世界へ入っていくとき、企業の体勢としての変化が必要になる。その兆しが2016年から見られることになるのではないか、と予測している。

また、日本人にとっては、アップルはつまらない企業になるかもしれない。それはソニー、そしてドコモの展開が、世界規模でよりうまくやっているようにも映るからだ。

【News Eye】

クックCEOは、「サーフェイス・ブック(Surface Book)」について「どっちつかず」と批判し、iPadとMacの融合を否定している。しかし米国ではサーフェイス・プロ以上に注目され生産が追いついていない状況で、ユーザのニーズの行方に注目すべきだ。

【News Eye】

ソニーはエレクトロニクスから金融や保険分野へ乗り出しており、ドコモは通信を活用した自動運転にも取り組んでいる。良くも悪くも、アップルはソニーとドコモが辿った道を、より「うまく」トレースするだろう。

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)