VR(バーチャルリアリティ)というと最近の技術と思う人もいるだろう。だが、ゴーグルを被るVR体験のアイデアは第二次世界大戦前からある。1962年につくられたSensoramaというVR体験機は機械式でこそあったが、視覚だけでなく風や香りも体験できる装置になっていた。

これに対して、今日のデジタル技術でつくられた新体験の多くは視覚ばかりに偏重していてチープだ。

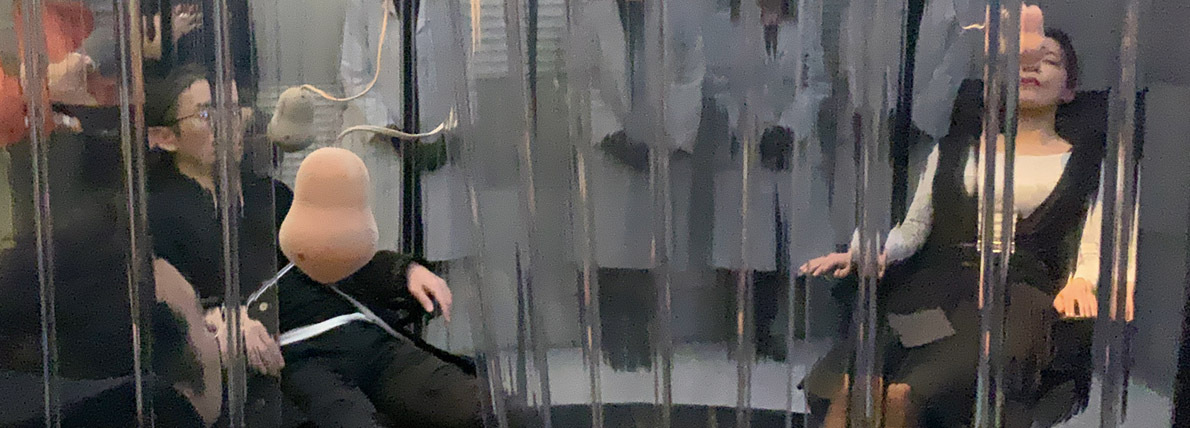

こうした昨今の視覚偏重主義を真っ先に是正し始めたのがアーティストたちだ。この10年ほどの現代アート作品の多くは体験型で、スマートフォンカメラはもちろん、360度カメラでもそのすごさを伝えきれない。

我々は古代ギリシアのアリストテレスが起源とされる「五感」という概念にあまりにも束縛されている。

実際に生の演奏を聴けばその音は耳だけでなく身体全体にも振動として伝わり、美味しい料理やワインは舌先だけでなく、盛り付けの美しさや口に運んだときの匂い、温度、歯ごたえなどでも楽しんでいるはずなのに。

3月、表参道にあるIntersect by LEXUSでは、諏訪綾子率いるアート集団・フードクリエイションによってこの視覚偏重の考え方に一石を投じる「Journey on the Tongue」という体験展示が行われた。被験者はゆったりと座れる椅子に腰掛け、口にロリポップ(飴)をくわえ、目を閉じ、耳栓をする。しばらくすると外の音は聞こえないのにも関わらず頭の中でポーンという音に続いて水の中を潜る音、猛獣の鳴き声などが轟き、音による冒険旅行が幕を開ける。実は口にくわえたロリポップを通じて歯や舌先から音が伝わってくるという仕掛けだが、本当に冒険をしたような充足感があった。

その少し前、別のイベントでゲームクリエイターとして有名な水口哲也さんの「シナスタジアラボ」の最新作品「シナスタジアX1」も体験した。やはりゆったりと椅子に腰掛け目隠し状態で体験するのだが、こちらはイスそのものが44個の振動板で構成されている。しばらく、すると自分の身体が音の中に溶け込んで消えていくのを感じた。

ちなみにシナスタジアとは「共感覚」の意味。「ある刺激に対して通常の感覚だけでなく異なる種類の感覚をも生じさせる知覚」のこと。一部の人のみが持つ感覚と言われてきたが、筆者は誰にも多かれ少なかれある感覚だと思っている。

3月後半にはリットーミュージックが御茶ノ水につくった施設で、ソニーの新しい空間音響技術・Sonic Surf VRを使ったまったく新しい音の体験をするイベントが行われた。部屋のどこに立つかでまったく違う音が聞こえてくるこちらの体験、目こそ開けたままだが、音がいかに多くの想像力を掻き立てるかを改めて思い知ることとなった。

マーシャル・マクルーハンは、新しいメディアが生まれるたびに人の中の感覚比率が変わり、グーテンベルグの活版印刷機以後は活字文化が広がったが、それまでは口頭(音の)文化の時代だったと述べているが、この視覚情報ばかりがあまりに過多の時代、改めて人の中の野生にも語りかける他の感覚にもっと目を向けて良いのではないだろうか。

そんなことを書いていた折、人には五感に加えて鳥同様に地球の磁場を感じる「磁覚」という「第六感」があるという論文が発表されたニュースをインターネットで見かけた。

そろそろデジタル表現でも「視覚」以外に目を向けるべきタイミングなのかもしれない。