iPhone 15がUSB−Cを採用したことで、主要なApple製品からLightningが消えた。さまざまな面で利便性の高かったLightningから、オープンな標準規格であるUSBへの移行。

さらに、App Store、Apple製品の修理についてもオープン化が進んでいる。Appleはなぜオープン化を進めているのか。これが今回の疑問だ。

※この記事は『Mac Fan 2023年12月号』に掲載されたものです。

デジタル規格をリードするEU。“iPhoneのUSB-C対応”への影響

現在、デジタル規格の世界をリードするのはEU(欧州連合)だ。EUは民主主義をさらに強化するため、ユーザの権利を最大化する施策を整備している。

2016年に公表されたEU一般データ保護規則(GDPR)がその最たる例だ。個人情報の取り扱いを厳格化し、収集した個人情報のEU域外への持ち出しを禁止したため、Appleも欧州ユーザのためにiCloud用のデータセンターを欧州に設置した。

GDPRはあくまで欧州で適用されるルールだが、多くの国でGDPRを手本にした個人情報保護法や業界ガイドラインが制定されている。今や、グローバル展開をする企業ではGDPRに準拠することが当たり前だ。

それだけではない。iPhone 15がUSB−Cを採用したのは、EUが、2024年秋以降に発売される電子デバイスはUSB−Cを採用し、急速充電技術はUSB PD(Power Delivery)に統一することを義務づけたからだ。

これには「使うケーブルが少なくなって便利だ」と歓迎する声もある。しかしEUの狙いは、各デバイスに統一規格を採用させることで、消費者の選択肢を広げることだ。すべてのデバイスが同じ端子規格を採用すれば、多くのメーカーが参入してくる。結果、価格競争が期待できるというわけだ。

EUにおけるApp Storeの解放。DMAによって”ゲートキーパー”とみなされたApple

App Storeの問題も、Epic Games対Appleの訴訟の行方ばかりが目に入るが、EUが2020年に公表した「デジタル市場法案(DMA)」の影響は大きい。

DMAによると、消費者に対して独占的な地位にあるプラットフォームはEUによって「ゲートキーパー」と認定され、競争を促す施策を要求される。当然、スマートフォンの世界でゲートキーパーになり得るのはAppleとGoogleだ。

そのためAppleは、アプリ配信をApp Storeで独占せず、ほかの配信方法を認めなければならなくなる可能性が高い。これも、EUの狙いは消費者の権利を最大化することにある。

また、Appleが2022年からユーザ自身がデバイスを修理できるキットを配布する仕組み「セルフリペアプログラム」を始めたのも、EUで「修理する権利」の確立が議論されているからだろう。つまり、今のデジタル世界のルールはEUが主導して決めており、多くのグローバル企業がそれを無視できなくなっている。

市場の大きさを利用したルール作り。EUの巧みな戦略

欧州のSiemensやPhillipsといった名門家電メーカーは健在だが、スマートフォンやPCの分野では米国、台湾、中国、韓国が主体だ。かつて大きな存在感を放った、フィンランドのNokiaのようなブランドは後退している。開発や製造面でリードできなくなったEUは、ルールづくりで世界をリードしようとしているのだ。

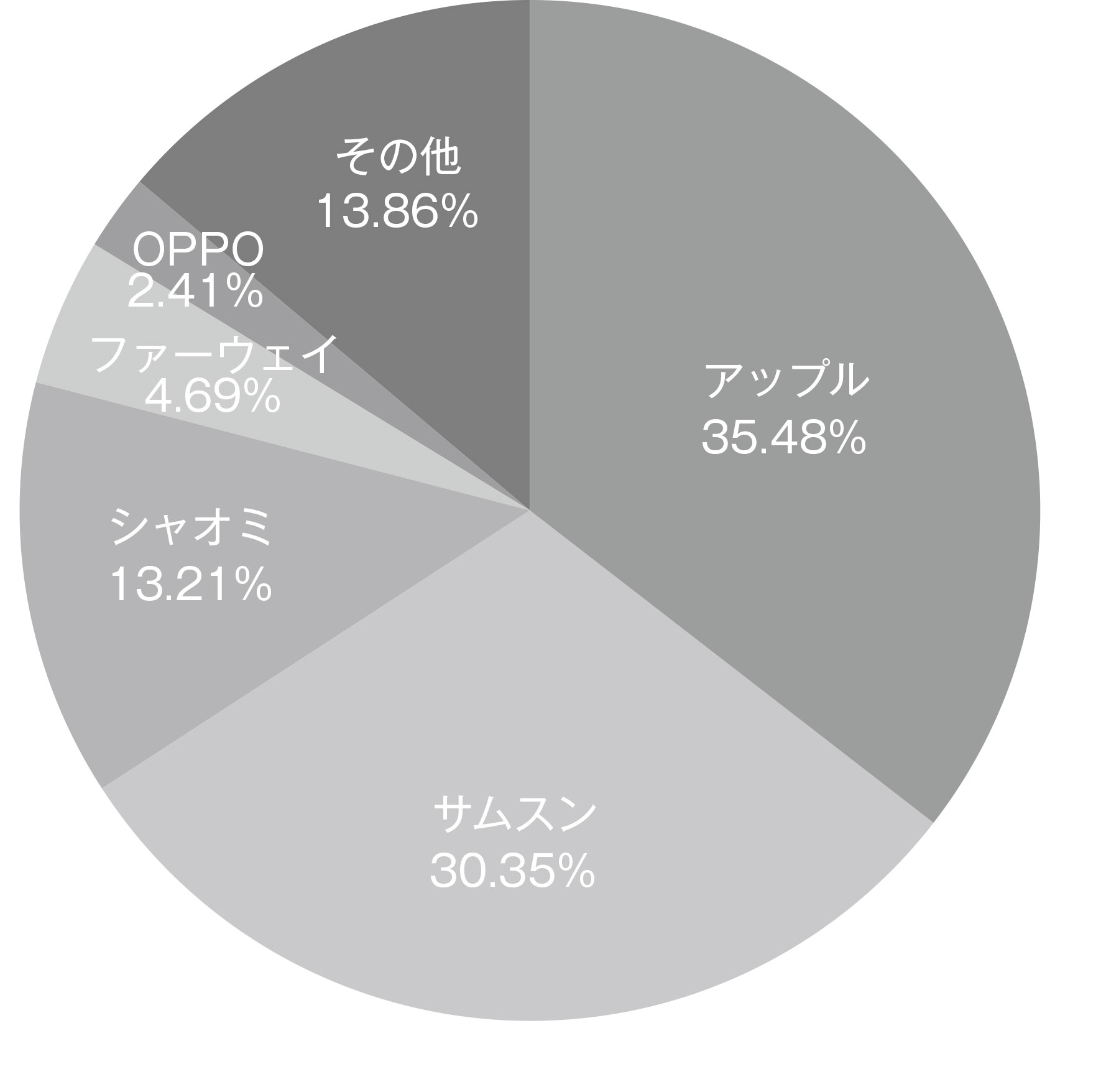

Appleもこれを無視することはできない。なぜならEUのスマートフォンシェアは、AppleとSamsungが競争し、そこに中国企業が食い込もうとしている群雄割拠の状態にあるからだ。

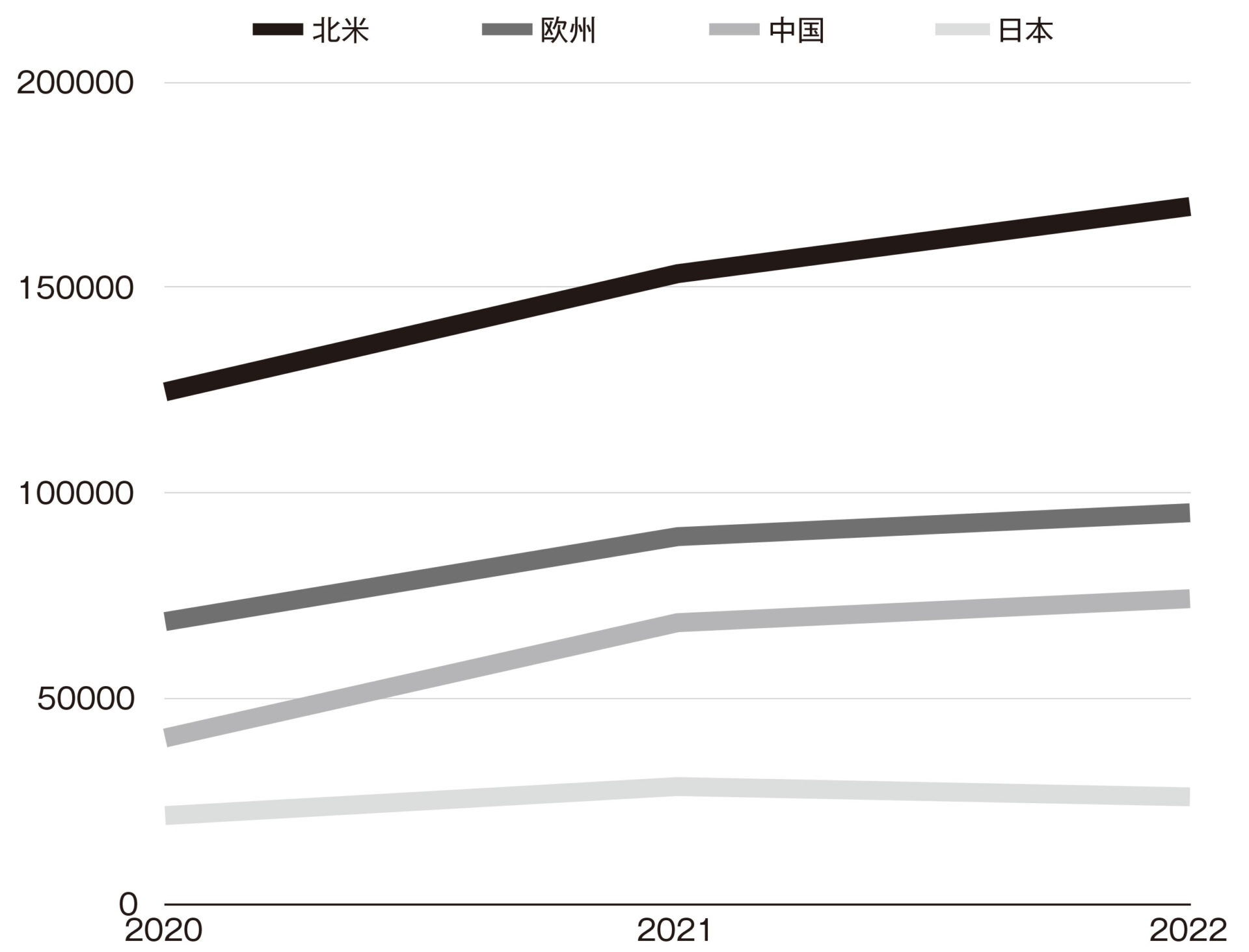

Appleの売上高を見ても、欧州は北米に次ぐ大きな市場である。EUは市場の大きさを利用し、世界にEUのルールを広めようとしている。非常にうまい戦略だ。

クローズドな戦略で高品質を提供してきたApple。EUと対立関係にはない

しかし、AppleとEUは決して対立しているわけではない。どちらも消費者保護には熱心で、考え方が異なっているだけだ。

Appleは安全な仕組みを構築し、提供することで消費者を守ろうとする。いわばテーマパーク方式だ。消費者はその中にいる限り安全であり、安心して楽しめる。一方EUの狙いは、消費者の権利を拡大することで消費者を守ることだ。いわば自然公園方式で、一定のルールを守る限り、どのような楽しみ方も選択できる。

「クローズド」な考え方と「オープン」な考え方のどちらが優れているかは、その分野の普及ステージによる。一般に、クローズな考え方が適していているのは揺籃期(初期段階)。一方、オープンな考え方が適しているのは成熟期だ。iPhoneやiOSはクローズドプラットフォームの代表格だが、そのおかけで悪意のあるアプリに悩まされることは少なく、質の高いアプリがそろい、プライバシーも高度に守られてきた。

MFi認証は、Appleが認証手数料を徴収するために、今日では囲い込み戦略の悪い例として批判をされるようにもなっているが、私たちが周辺機器の互換性にほとんど悩まずにこられたのも事実だ。

「クローズド」の課題。Androidは「オープン」な戦略で成功している

だが、クローズドな考え方はスケールの難しさが大きな課題となる。NTTドコモのiモードはクローズドな規格で、国内では普及したものの、海外にはほとんど広がらなかった。だが、Appleはこの壁を打破し、iPhoneをグローバル展開することに成功している。

一方で、成熟期には消費者の選択肢が増え、権利が尊重されるオープンな考え方が適している。多くのプレイヤーが自由に参加できるため、成熟しても停滞することはなく、イノベーションが生まれる可能性が高まるわけだ。

Androidがオープンの好例になっており、アプリや機種、周辺機器の多様性という面ではiPhoneよりも豊かな世界を構築している。

EUが目指すのは、消費者の利益を最大化すること

EUは、デジタル製品における自分たちの市場の大きさを背景に、やみくもにゲートキーパーに抵抗しているわけではない。揺籃期と成熟期の問題も、きちんと考えていることが伺い知れる。

その証拠に、EUはグーグルによるFitbitの買収計画を承認するかどうか議論したことがあった。FitbitはApple Watchのライバルとなるウェアラブル端末のメーカーで、ここをGoogleが買収すると、ヘルスケア関連のほとんどの情報をAppleとGoogleに支配される懸念があったからだ。

しかし、結局EUはいくつかの条件をつけることでこの買収計画を承認している。その理由は、「ヘルスケア分野は欧州ではまだ揺籃期にあるから」というものだった。つまり、EUはその分野の成長フェーズに合わせて、消費者の利益が最大化される選択をしようとしている。

Appleが歩んできた“高難易度”の道。次に求められるのは、新ジャンルの開拓

Appleは、クローズドな仕組みでスケールもするという難易度の高い道を歩んできた。iPhoneはみごとな成功例となっている。一方Macに関しては、消えてしまうのではないか、という危機を何度か経験してきた。

だが、Macが登場して40年。そしてiPhoneが登場して17年。いずれも成熟期に入っているのは疑う余地がない。だから、AppleはEUの考え方にそったオープン化を進めざるを得なくなっている。Appleも変革の時期に差し掛かったということだ。

ただ、私たちAppleユーザはクローズドな環境に慣れ親しんでいる。読者の多くも、選択肢の少なさや周辺機器の価格の高さに小さな不満を持ちながら、余計なことに気を取られず、趣味や作業に没頭できるAppleのテーマパーク的世界を評価しているだろう。

今Appleに求められているのは、次のコンピューティングを考えて新しいジャンルを開拓し、揺籃期のプロダクトを開発していくことだ。そのプロダクトに対しては、Appleが得意とするクローズドが適している。結局、Appleは常に新しい世界を切り拓いていくことを求められている。AppleがAppleである理由は、1976年の創業以来、何も変わっていない。

おすすめの記事

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。