WWDC25で発表されたAppleプラットフォームの新デザイン基盤「Liquid Glass」は、メディアやユーザからの大きな注目を集めている。例によってAndroid界隈でも、すぐにLiquid Glassのアイコンセットなるものが出回っているほどだ。

しかし不可解なのは、iOS 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、watchOS 26、tvOS 26にはLiquid Glassが導入されても、今のところ、Apple Vision Pro向けのvisionOS 26では未対応という点だろう。

しかも、Apple自身は、Liquid Glassが「visionOSの持つ深度と次元からインスピレーションを得た新しいデザイン」と明言しているのである。

Appleが、これからの情報環境として位置づける空間コンピューティングのためのvisionOSが、なぜ(少なくとも今のところは)Liquid Glassに対応しないのか? そこには、同社ならではのこだわりや、未来戦略への深慮遠謀が隠されていると筆者は見る。

なぜアイコンの丸みをデバイスの角に合わせたのか?

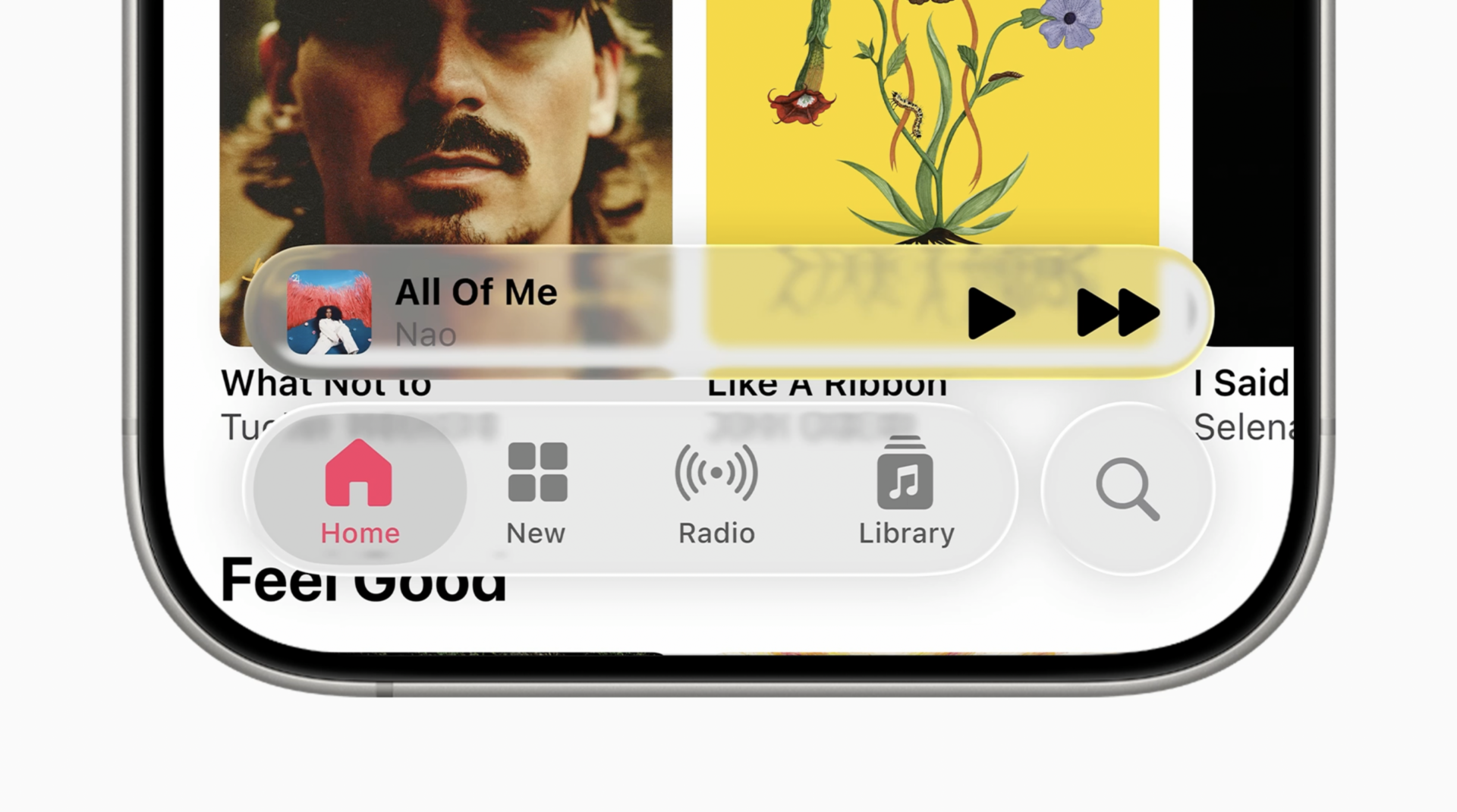

Appleは、製品デザインの細部にまでこだわることで知られている。それは、OSのディテールについても同様だ。特にLiquid Glassでは、「半透明で、実世界のガラスのような挙動を示します。その色は周囲のコンテンツによって決まり、明るい環境と暗い環境との間でインテリジェントに適応します。(中略)リアルタイムのレンダリングによって、反射ハイライトでダイナミックに動きに反応」することが、これまでのどのOSにもなかった特徴である。

加えて、アイコンやコントロール類の角の丸みを、デバイスのそれに合わせることで「ハードウェア、ソフトウェア、コンテンツの間により一層の調和が生み出される」としている。

これらのことから、AppleがLiquid Glassで成し遂げようとしているのは、OSと現実との境界線をなくす、あるいは、OSと現実をシームレスにつなげることあると理解できよう。

ここで、Appleの過去の取り組みを振り返ってみると、以下のようになる。

- 1980〜90年代 OS、ソフト、ハードの統合

- 2000年代 OS、ソフト、ハード、サービスの統合

- 2020年代 OS、ソフト、ハード、サービス、シリコンの統合

そして、2024年に発売されたApple Vision Proによって、ここに「現実との統合」という要素が加わった。

しかし、Apple Vision Pro以外のデバイスでは、ユーザが情報環境そのものに没入するわけではなく、あくまでもデバイス自体を見ながらの操作が基本だ。そのため、現実のデバイスの角の丸みと、画面内のアイコンやコントロール類のそれを同心円状にしてなじませ、物理法則を採り入れた動きや見せ方をすることで、擬似的に実世界の中にOSが統合されているという感覚を作り出そうとしたと考えられるのである。

メタファの変遷から見たLiquid Glass

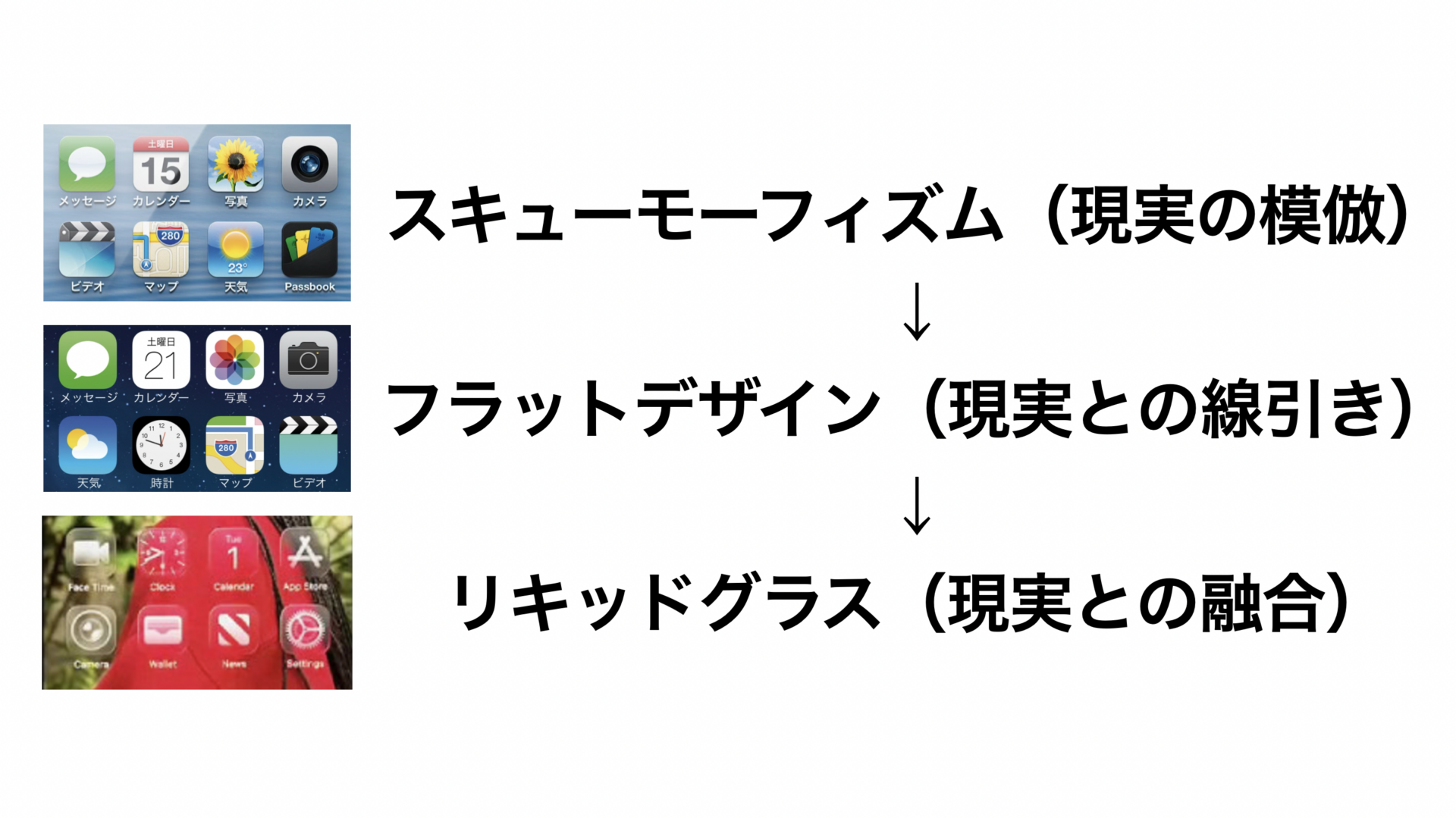

同じことを、AppleのOSのメタファの変遷から見てみよう。

MacintoshのGUIは、1984年に発売された128Kモデルの時代から「現実の模倣」による「スキューモーフィズム」に基づいており、それは6代目のiPhone用OSであるiOS 6の時代まで続いた。このメタファは、まだデジタル環境が一般的ではなかったときに、親しみを持ってGUIを利用してもらうための工夫であり、実社会で見慣れたものが画面内にもあるという安心感をもたらした。

しかし、iOS 7の頃になるとデジタル機器が社会に浸透し、現実を過度に模倣しなくてもユーザは画面内の要素を理解し、使いこなせるようになってきていた。そこで、あえて陰影などを付けないミニマルでシンプルな「フラットデザイン」へと移行し、「現実との線引き」を図っていった。これはAppleに限ったことではなく、GoogleやMicrosoftも独自のフラットデザインのバリエーションによって、新たなデジタル機器のUIのあり方を模索する動きに出たのである。

その後、Googleは画面の中に新たなUIの秩序を構築することを目指して、フラットデザインのミニマル指向は継承しながらも、紙やインク、影といった現実世界の比喩を復活させ、さらに動きによる意味づけを与えた「マテリアルデザイン」へと移行。現在は、その発展形である「マテリアルデザイン3エクスプレッシブ」を公開している。

AppleのLiquid Designも、その名のとおり液状のガラスのようなデジタルの新素材の動きによる意味づけを重視しているが、その方向性は「現実との融合」にあるといえる。

透明でありながら、背景が屈折して見えたり、仮想的な周辺光が反射されたりすることで、そこにあることが意識されるLiquid DesignのUI要素は、存在を主張しすぎず、その向こう側にあるものを遮らずに最大限見せることを目指したものだ。そして、既存デバイスの画面上では、単に美しく、操作して楽しいだけに思えるその特徴にこそ、Appleの隠れた意図があると筆者は考えている。

真のターゲットは空間コンピューティング

その隠れた意図とは、Liquid Glassは、本来、空間コンピューティング、特にAppleが開発中と伝えられる「Apple Glass(仮称)」を念頭に置いたデザイン基盤であるということだ。

これまでApple Glassの想像図では、iOSを思わせるアイコンがレンズの縁に並んで表示されているようなイメージが多かった。それらは深い考えもなく、既存のUI要素をグラスに当てはめただけなので批判するのも大人げないが、もしそのようなUIを本当に組み込んだとしたら、視界が遮られてしまい、鬱陶しいことこのうえない。

つまり、グラス型の空間コンピュータのユーザ体験を優れたものにするためには、主張しすぎずにそこに存在していることがわかるUIのあり方が必須となる。しかも、必要に応じて自然に表示・非表示が切り替わり、表示内容が変化していくことも必要だ。こうした条件を満たし、かつ、Apple Glassが登場したときに既存デバイスのユーザが違和感なく使えるようにするための「助走」を今からできるように、現在の製品ラインアップに合わせて調整されたものが、WWDC25でお披露目されたLiquid Glassではないか。そう捉えると、なぜこの時点で、あのようなUIに移行していくことが求められるのか合点がいく。

Appleは効果が最大化するタイミングを待てる会社

そう考えると、現時点でvisionOS 26にLiquid Glassが適用されない理由も見えてくる。Apple Vision Proは空間コンピューティングのハイエンド製品だが、実際に市場に対して大きなインパクトをもたらすのは、いよいよ来年には登場すると予想されるApple Glassだろう。そのデビューを劇的なものとし、iPhoneに続くヒット商品へと育てていくためには、どうすべきか? 最善の選択は、空間コンピューティング向けに最適化されたバージョンのLiquid Glassを事前にApple Vision Proに搭載して手の内を明かすのではなく、Apple Glassとともに発表することである。

過去にもAppleは、実際には初代MacBook Airで実現されていたユニボディに関する発表を、MacBook Proのモデルチェンジまで引き延ばしたことがあった。初代MacBook Airは、その薄さだけでメディアの話題を独占できたが、そこまでの特徴がないMacBook Proの発表にも世間の注目を集めるために、画期的な技術の情報開示をあえて遅らせた。

そのような判断ができるAppleゆえに、ここでvisionOS 26のLiquid Glass対応が行われないという事実を深読みすると、Apple Glassの存在が浮上してくる。

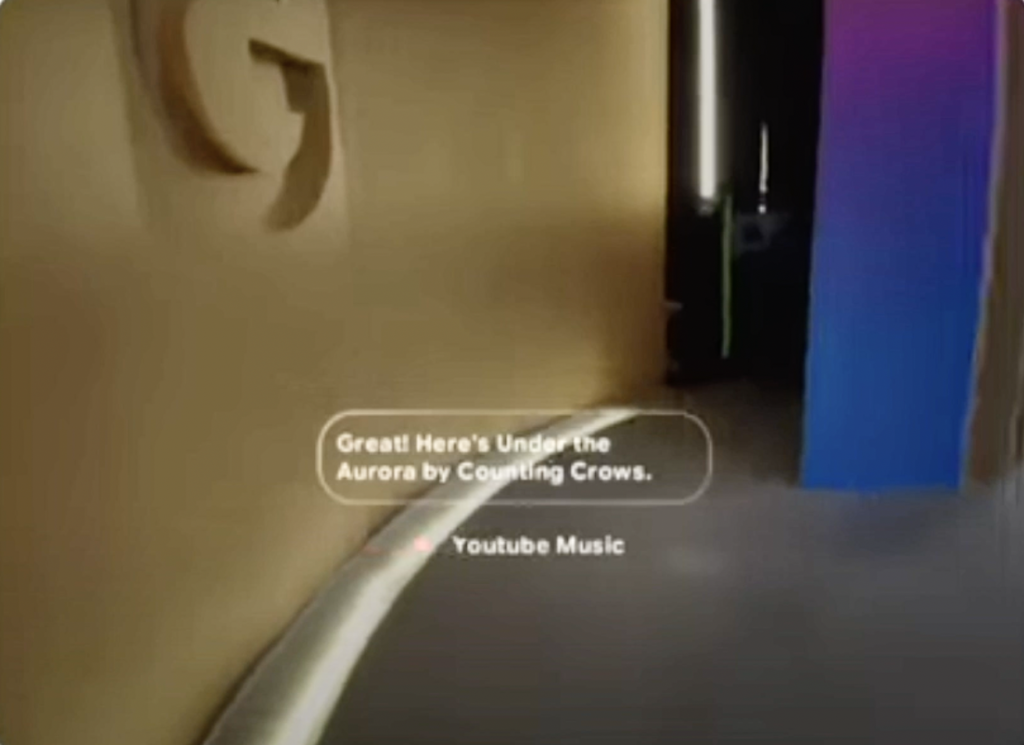

Android XRには熟慮されたUIがない

もう1つ、visionOS 26に対するLiquid Glassの適用が見送られた理由があるとすれば、それはGoogleやSamsungが年内の発売を予定しているAndroid XRデバイスを意識したものだろう。

Android XRは、Apple Vision Proに相当するゴーグルデバイスに加えて、グラスタイプの製品もカバーする複合現実OSであり、visionOSも(現時点では明示されていないものの)同じ製品分野をカバーしている。

しかし、Android XR対応のグラスデバイスのデモを見る限り、そのUIは「マテリアルデザイン3エクスプレッシブ」とも無関係で、まだ固まり切っていないように感じられる。iOSとAndroidの過去の経緯を見ても、もしこの時点でAppleがvisionOS向けに最適化されたLiquid Glassを公開すれば、そこに盛り込まれたアイデアがコピーされる可能性はゼロではないだろう。その危惧が、実際の空間コンピューティング向けのLiquid Glassを隠し球とするAppleの判断の後押しになったとしても、想像に難くない。

ちなみに、Appleのヒューマンインターフェイスデザイン担当バイスプレジデントのアラン・ダイは「(Liquid Glassは)将来の新しい体験を生み出す基礎を築くもの」であると、意味深な発言をしている。ここに書いた分析が合っているかは遅くとも来年にはわかるはずだが、筆者としては、この「将来の新しい体験」がApple Glassのことを指していると思われて仕方ないのである。

著者プロフィール

大谷和利

1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。