Apple製品は「見た目がオシャレ」「デザインがかっこいい」とよく言われる。しかし本誌読者の皆さんは、その見た目の“デザイン”性の高さはもちろん、それ以上に「使っていて心地よい」という、本当の意味での“デザイン”性の高さに価値を感じていることだろう。

では、なぜApple製品は使っていて心地いいのか。これが今回の疑問だ。

※この記事は『Mac Fan 2023年11月号』に掲載されたものです。

Appleの強みはUI/UX。iPhoneにあって、Galaxyほかブランドのハイエンドスマホにないもの

iPhoneを筆頭に、Galaxy、HUAWEI、Xiaomi、Xperiaなどのブランドから、ハイエンドなスマートフォンが発売されている。これらと比較したときのiPhoneの優位性は、UI/UX(インターフェイスと体験)だ。

Appleは、1984年に発売したMacintoshの時代からUI/UXを強みにしている。そして、それ以来40年もの間、知見を積み上げ洗練させてきた。

たとえばmacOSで「ウィンドウを最小化」すると、Dockに格納されるアニメーション「ジニーエフェクト」が実行される。これは「ウィンドウがDockに格納された」ことが視覚的にわかる優れたモーションだ。

一方Appleは「ヒューマンインターフェイスガイドライン」の中で、不必要なモーションは極力使用を避けるべきだと主張している。たとえばWebサイトに掲載された3つの動画からひとつを選択するとき、その動画が埋め込まれた場所にカーソルを載せるとサムネイルと再生ボタンが表示される。これは、選択しようとしているものを視覚的に伝える優れたデザインだ。

しかし、カーソルを重ねたときにサムネイルをゆっくり拡大したり、縮小したりする動きをつけたWebサイトも存在する。一見オシャレっぽく見えるのだが、これはデザインとしてはなんの意味も持たない。

デザインの存在価値。Appleが追求する本質は、”おしゃれさ”だけではない

デザインとは、何が起きているのかを伝え、何をしたらいいかを誘導するためにある。だから、意味がないどころかユーザの注意をそらすようなものは有害ですらあるというのがAppleの主張だ。このような集中を阻害するモーションは排除すべき、とまでAppleは言っている。

「デザイン=カッコよかったりオシャレだったりする見た目のこと」だと誤認し、Appleはそれに注力していると誤解されがちだ。しかし、真に追求しているのは使いやすさを実現する本来の意味の”デザイン”である。そして、この点でほかのハイエンドメーカーをリードしている。

たとえば2013年リリースのiOS 7では、フラットデザインが採用された。立体感などのユーザの注意を逸らす要因を排除し、平面デザインにすることで使いやすさを追求するものだ。現在は、Apple以外の多くのメーカーもこのフラットデザインを採用している。

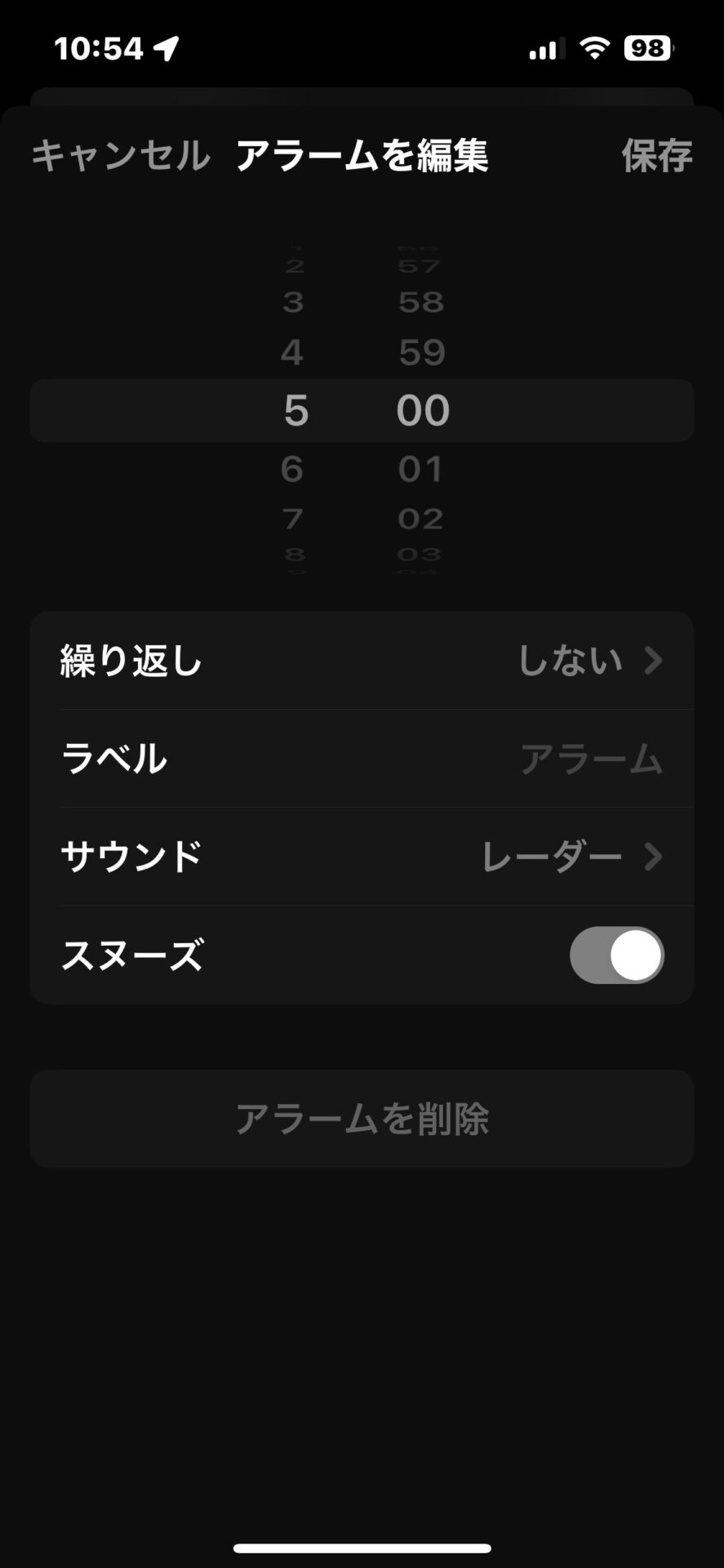

だが、iPhoneの「時計」アプリでアラームなどを設定するときに使うピッカー(ドラムロール)には、立体感が残っている。ここではあえて立体感を残し、円形のドラムを連想させて使いやすさを高めているのだ。「12時のドラムの反対側は6時である」ということが無意識のうちにわかる仕様となっている。この”無意識に”ということが、ユーザ体験の向上には欠かせない。

「コンテキスト(文脈)を途切れさせない」。Appleが重視するデザインルール

Appleのヒューマンインターフェイスガイドラインを読むと、「コンテキスト(文脈)を途切れさせない」という言い方が何度も登場する。これはどういうことだろうか。

仮に、iPhoneで「カレンダー」を開き、月表示で9月の予定を眺めているとしよう。そこで年表示に切り替えると、9月のカレンダーが縮小し、年間カレンダーが見えてくる。ユーザの視線は9月に注目したまま、極めて自然に年表示に切り替わるはずだ(ぜひ実際に試してみてほしい)。これが「コンテキストを途切れさせない」ということだ。

もし、一瞬で年表示に切り替わったらどうなるだろうか。ユーザは年間カレンダーの中から、9月がどこにあるかを探すことになる。ここでコンテキストが途切れ、無意識下で使いづらさを感じてしまうのだ。

興味深いことに、Macの「カレンダー」では月と年の表示切り替えが瞬間的に行われる。しかし、それでいい。なぜなら、MacはiPhoneと比べてウインドウサイズが大きいため、常に視認性が確保されており、コンテキストがそもそも途切れにくいからだ。

Safariに仕込まれた“間”。ChromeやEdgeにはない、使いやすさの秘密

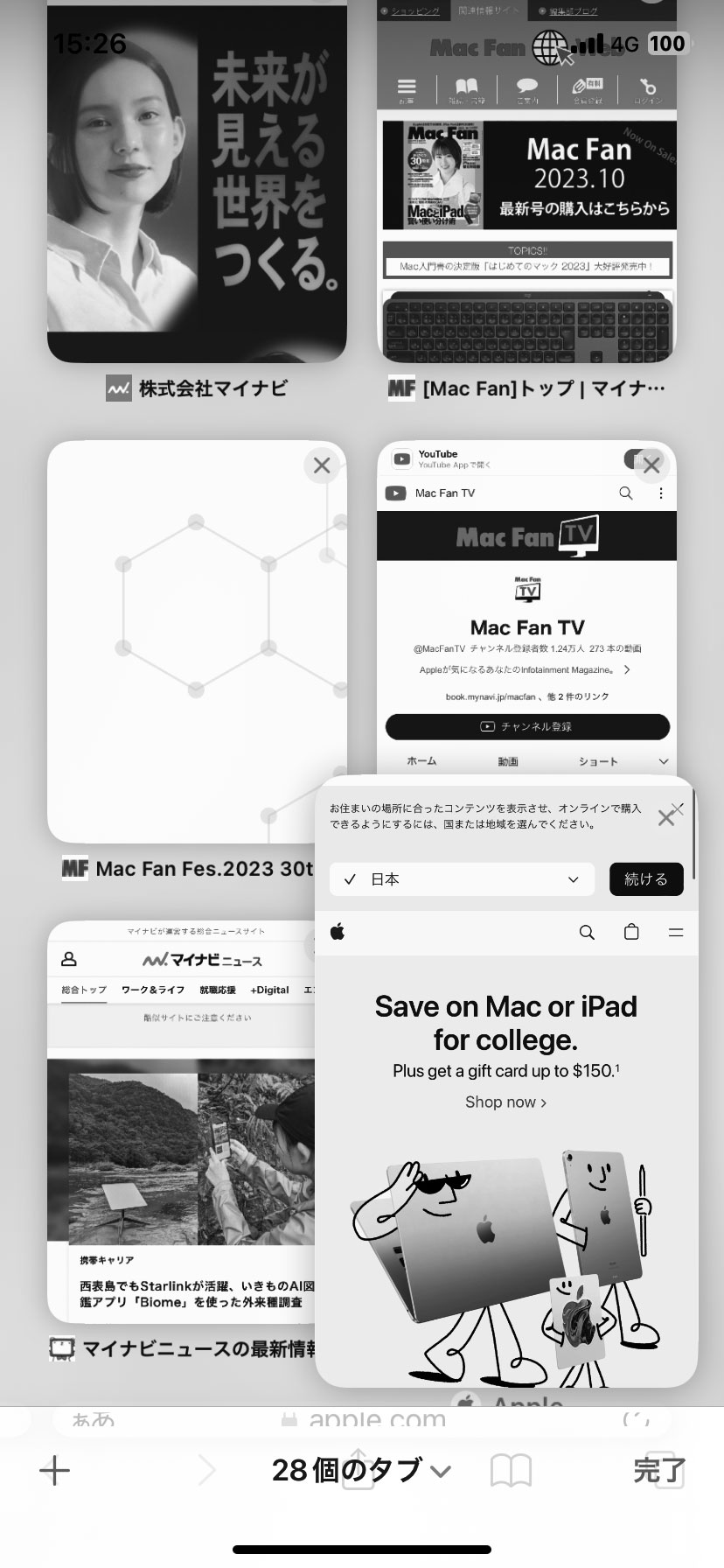

「Safari」では、さらに細かい調整が行われている。iPhoneのSafariでWebサイトを開き、右下のタブアイコンをタップすると、ページが縮小されて開いているタブのサムネイルが見えてくる。カレンダーの動きとよく似た、コンテキストを途切れさせない工夫だ。

ただ、カレンダーとは微妙に動きが異なる。Webページが縮小していく速度が、最後だけ少しゆっくりになるのだ。iOS版の「Chrome」や「Edge」も同じUIを採用しているが、縮小速度は均一で、ゆっくりになる仕様を採用しているのはSafariだけである。

カレンダーだと、表示を切り替えた先に見えるのは来月、再来月のカレンダーだろうと予想できる。しかしSafariのタブの場合、開いているWebページをすべて記憶しているユーザは少ないだろう。そのため、表示を切り替えた先に何が見えてくるかわからない。だから、視線は見えてくる複数のタブをさまよい、開きたいタブを探そうとする。

Safariの“間”は、この探す時間をユーザに与えてくれているのだろう。ChromeやEdgeのように瞬時に縮小してしまうと、表示が切り替わってから目的のタブを探すことになり、スムースさのない体験になってしまいがちだ。

注文用タブレットなどで感じる“不快感”。デザインの力は、それらを軽減してくれる

駅の特急券の自動販売機や飲食店の注文用タブレット、券売機の多くは、こういった悪いユーザ体験を生んでいる。

何かを操作すると一瞬で次の画面が表示され、すぐに次の操作を要求されるが、次に押すべきボタンの場所がわかりにくく手間取る。混雑しているとき、焦って余計なボタンを押してしまい、うしろの人に迷惑をかけてしまったことはないだろうか。また、人が並んでいなくても妙に急かされているような気がしたり、そもそもわかりにくかったりと、その体験は良いとは言いがたい。

Safariの“間”は、この不快さを軽減する仕組みだ。もちろん、Appleはこの“間”について公式に説明をしているわけではない。しかし、「コンテキストを継続」させ、ユーザの集中を逸らさない工夫であると推測するのは自然なことだと思う。

また、Safariでは左から右にスワイプすると前のページに戻るが、このとき前のページが隙間から見える。まるでノートをめくっているかのような感覚だ(ちなみに、Androidの場合は一瞬でページが切り替わる)。

Apple製品に惹かれる理由。それは見た目を意味する「デザイン」ではなく、”隠れたこだわり”

以前、あるデザイナーの方から「ユーザから使いやすいと誉められるようでは、まだまだいいデザインとは言えない」という話を聞いて感心したことがある。

優れたデザイナーたちは、ユーザに無意識レベルの快感を与えようと努力を積み重ねているのだ。Appleは、それにもっとも一生懸命取り組んでいるメーカーであり、だからこそハイエンドだといえる。それはよく切れるナイフ、手になじむ万年筆と同じように、一級品が持つ特性と同類のものだ。デバイスの価値は、ベンチマークなどのスペックだけでは測ることができないのである。

冒頭の繰り返しになるが、ただ単に見た目の“デザイン性”に惹かれているわけではなく、こういった隠れたこだわりに価値を感じる人が、Apple製品を選んでいるのではないだろうか。

おすすめの記事

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。