なぜ私たちはMacに惹かれるのか──。

それはAppleが単なる「商品」ではなく、常に「最高の製品」を目指し、Macを開発しているからにほかならならない。

プロダクトデザイン、パフォーマンス、UI/UX、サウンド、パッケージ…。

ときに異常と言えるほどディテールにこだわり、Macを世に送り出している。

1984年以降愛され続けてきた革新的なパーソナルコンピュータのすごさを、プロフェッショナルや専門家への取材をもとに、改めて掘り下げてみよう。

※この記事は『Mac Fan 2024年7月号』に掲載されたものです。

macOSの“使いやすさ”のワケは?

usagimaru氏は、ソフトウェアデザイナーとして多数のプロジェクトのユーザインターフェイスデザインを手掛けてきた。

また、古くからのMacユーザでもあり、長年にわたってMacのUIを見つめ続けてきたという。

macOSが持つ圧倒的な“使いやすさ”の要因について、UI/UXの観点から詳しく聞いた。

usagimaru(丸 怜里)さん

iPhone 3GSの日本発売を機にiOSデベロッパーとしてのキャリアを開始。2016年に株式会社グッドパッチに入社し、さまざまなiOSアプリ開発プロジェクトに参加。ソフトウェアデザイナーに転向後、現在はmacOSアプリの開発のほか、デザイン組織の設計・運営、デザイナー育成活動、デザイン講師業など、その活動の幅を広げている。

【URL】https://bento.me/usagimaru

“誰もが使いやすい”を目指した設計思想

──Usagimaruさんは元々アプリケーション開発者だったのですか?

Mac OS Xの登場と同時にプログラミングを始めました。それまでのMac OSはドット絵を組み合わせたようなUIでしたが、Mac OS Xで大きく変わりましたよね。透明感のあるボタンやブルーの統一感のあるUIが非常に美しく、このUI上で何かを作ってみたいと感じたのが、プログラミングを始めたきっかけです。

──Macは古くから使っていたのですか?

子どものころから親戚のMacを使っていました。たぶんMacintosh IIくらいだったと思います。

──本当に古くからMacに親しんでいたのですね。長年のユーザから見て、現在のmacOSのUIはどのような印象がありますか?

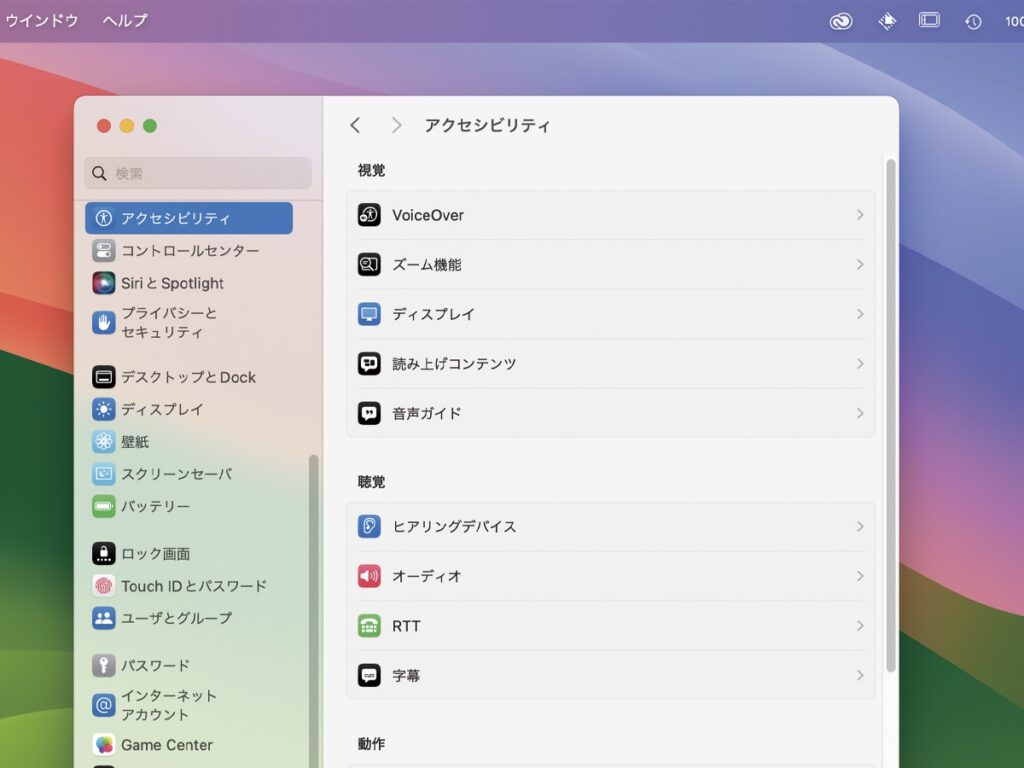

MacのUIは、最新の技術やデザインをユーザに親しみやすい形で取り入れている点がすごいと感じます。またアクセシビリティへの配慮が行き届いている点も、Macの大きな特徴です。たとえば、キーボードだけでほとんどの操作が可能だったり、Voice Overで画面内の要素を読み上げてくれたりと、複数の操作方法が標準で用意されているのはMacのUIの魅力だといえるでしょう。

──Macのアクセシビリティ機能は、障害を持つ方だけでなく、一般のユーザにとっても便利なものがありますね。

怪我をして片手が使えないなど、標準的な操作が一時的に困難になる状況もあります。そのため、代替の操作方法が用意されていることは非常に重要です。そもそもアクセシビリティとは、特定の人だけのためではなく、誰もが使いやすいことを目指す考え方です。その点で、MacのUIは昔から配慮が行き届いていると思います。

思想が垣間見える時代ごとのmacOS

──MacのUIデザインは時代とともに少しずつ変わってきましたが、その点に関して感じていることはありますか?

MacのUIは、基本的な部分は一貫性を保っていますが、ビジュアルスタイルは時代に合わせて変化しています。Mac OS Xが登場した当初は透明感のあるAquaデザインでしたが、今はもっとシンプルになりました。UIの変遷を振り返ると、時代ごとのAppleの思想が垣間見えてきて面白いですよね。

──基本的な部分は変わらないという話がありましたが、その下支えとなるAppleの哲学はどういったものなのでしょうか。

根底にあるのは「コンピュータと人間の対話」だと思います。Macは単なる機械ではなく、人間の能力を拡張する“パートナー”としてデザインされていると感じます。たとえば、Appleは開発者向けにMacのUIの考え方を示した「ヒューマンインターフェイスガイドライン(HIG)」という文書を公開しており、その中でシステム的な専門用語をUIの中でなるべく使わないように勧めています。これは、ユーザの立場に立って説明するという意図の現れだと思いますが、こうした言葉の使い方のような細かな部分までデザインが行き届いているのも、MacのUIのすごさではないでしょうか。

──たしかにわかりやすい言葉が多いですね。ほかにも、MacのUIは、ウインドウをDockにしまったときの演出など滑らかなアニメーションを多用している点も特徴的だと思います。その点はいかがでしょうか?

それも、“人間のパートナー”という文脈につながると思います。コンピュータがぎこちなく動くと、ユーザは使いにくさを感じたり、手に馴染まない印象を持ちますから。最近はほかのOSでも自然な動きを実装しようとする考えが広がっていますが、MacのUIはその先駆けだと思います。

macOSとiOS間のディテールの違い

──最近のmacOSのUIはiOSのUIデザインを取り入れてきていますが、この点はどのように感じていますか?

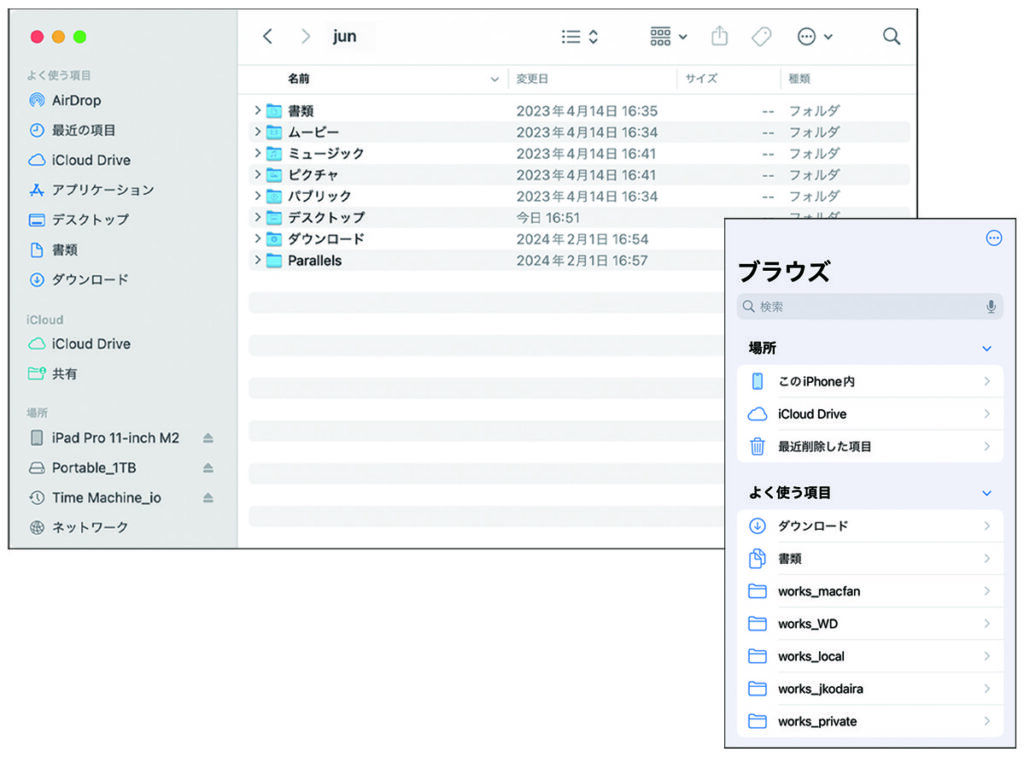

Appleのエコシステム全体でユーザ体験の共通化を図った結果だと推測します。特に2020年のBig Surは、iOS/iPadOSとの共通化を大きく進めたバージョンです。たとえば、それ以前のFinderウインドウは、ウインドウの一番上にタイトルバーがあり、その下にサイドバーとメインエリアが並んで配置されていました。しかしBig Surからは、まずサイドバーがウインドウの上から下まで伸び、その横にタイトルバーとメインエリアが配置されています。iPhoneは画面の幅が狭いので、最初にサイドバーの要素を表示して、そこで項目をタップするとメインエリアの要素に表示が切り替わって…というUIになっていますが、それに近づけた結果だと思います。

──システム設定なども、同様の表示方法になっていますね。

またBig Surでは、Macのアプリアイコンが角丸の四角形に変更されました。これもiOSとの共通化の一環ですが、iOSアプリとMacアプリではアイコンのデザインに細かな違いがあります。iOSではアイコン内の要素が完全に四角形に収まる必要がありますが、Macでは少しはみ出すことが許されています。

──標準アプリでいうと、「プレビュー」や「ディスクユーティリティ」のアイコンは、要素が少しはみ出していますね。

そのとおりです。また、デザインテイストも少し異なります。たとえばSafariのアイコンを見ると、iOS版は完全にフラットなデザインですが、Mac版はコンパスの針部分に影がついており、より立体的な表現がされています。これは、macOSのUIが物理的なデスクトップ、つまり机の上というメタファーに則ってデザインされていることに由来していると思います。ユーザが画面と向き合ったとき、デスクトップには奥行きがあり、オブジェクトが重なって構成されているという感覚が伝わります。

Appleが目指すmacOSの未来像とは?

──macOSのUIは、今後どう変わっていくでしょうか?

Appleのエコシステム全体でのユーザ体験の共通化を考慮すると、今後はApple Vision ProのUIの特徴をMacに取り入れるかもしれません。たとえば、現在のmacOSではウインドウに適用されているドロップシャドウが画一的ですが、よりリアルな奥行きの表現に変わる可能性があります。

──ウインドウの位置によってシャドウの向きが微妙に変わるようなイメージでしょうか?

具体的な実装方法はわかりませんが、カメラを使ってMacが置かれている場所の光源を検出する方法も考えられます。現に、環境光に応じてディスプレイの色味を調整する機能がすでに存在するので、このような進化の方向性もそれほど唐突なものではないと思いますよ。

著者プロフィール

小平淳一

Apple製品を愛するフリーランスの編集者&ジャーナリスト。主な仕事に「Mac Fan」「Web Desinging」「集英社オンライン」「PC Watch」の執筆と編集、企業販促物のコピーライティングなど。ときどき絵描きも。Webの制作・運用も担う。