待ちに待った「使える」iPhone

初代iPhoneのリリースから1年後の2008年6月、その後継機としてフルモデルチェンジされたiPhone 3Gが登場した。初代モデルがサポートしていた携帯ネットワークのGSMは、当時、世界のほとんどの国や地域で利用されていたが、日本や韓国では未採用だった。そのため、日本では初代iPhoneが正規販売されず、Appleファンはおあずけ状態だったのだ。

Appleが初代iPhoneをGSMのみの対応としたのは、現実問題として市場を最大化できたからと考えられる。しかし、うがった見方をすれば、同社にとっても新規事業だっただけに、その最初のモデルを(スマートフォンではない)高機能な携帯電話の先進国だった日本市場にいきなり投入することを躊躇した可能性もありそうだ。

その意味では、初代モデルでモバイルフォンの設計やビジネス展開の練習を積み、その成果を活かして真のグローバルモデルに仕上げた製品がiPhone 3Gといえた。

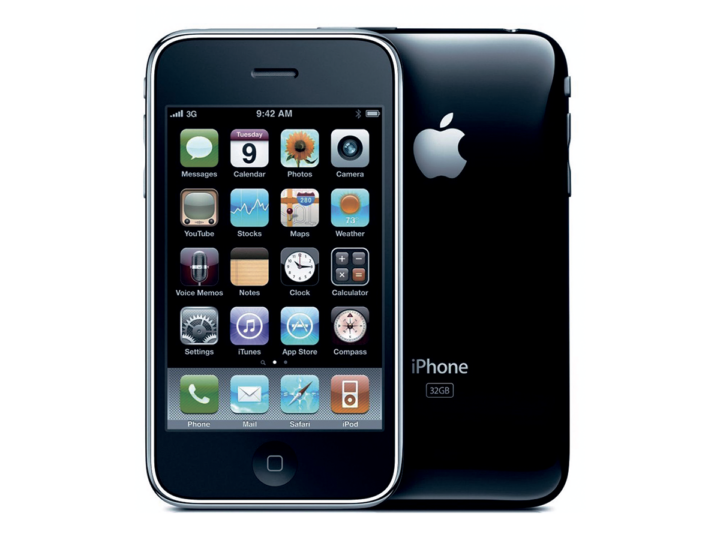

背面に丸みを持たせたデザインは、手に馴染むとともにエッジを薄く見せる効果があり、内部に収められたハードウェアの大きな特徴として、名称どおりに3Gネットワークへの対応やGPS機能の内蔵が挙げられる。初代モデルのGoogleマップは、地図の表示や検索しかできなかったが、iPhone 3Gでは現在地の表示や基本的なナビゲーションが行えるようになったのだった。

新たに一般化した“アプリ”名称

だが、iPhone 3Gの本当の革新は、対応アプリ開発をサードパーティに開放し、かつ、それを販売するための唯一のチャンネルであるアプリストア(アップストア:App Store)のシステムを整備したことにあった。今では、モバイルデバイスでもMac/PCでもアプリという言葉はごく普通に使われているが、このときまでは、ソフト(ソフトウェア)やアプリケーションと呼ぶのが一般的だった。iPhoneは、その呼称を一夜にして変えたといっても過言ではない。

それまで自由に流通していたソフトが、iPhoneでは必ずAppleの審査を受けて公式のアプリストアを通さなくてはユーザに配布できず、しかも、有償アプリからは30%の手数料が徴収されるというシステムには、反発する声もあがった。

しかし、アプリ開発者がパッケージソフトのように販売ルートを開拓する必要がなく、瞬時にすべてのiPhone 3Gユーザにリーチでき、サーバ管理の手間や費用、ネットワーク使用料もすべてAppleが負担するため、特にそうした手段やリソースを持たない個人プログラマや中小の開発者にとっては恩恵のほうが多かったといえる。

つい最近、この手数料の徴取などに不満を持つEpic Gamesなどが起こした訴訟の判決が出たが、裁判所の判定でも事業規模に応じて15〜30%の手数料を聴取することは妥当とされた(ただし、これまでAppleが禁じていた、アプリストア公式以外の決済方法も認めることになった)。コンピュータの悪しき伝統であるウイルスやマルウェアを排除することも、Appleがアプリストアを推進した大きな理由であり、iPhone 3Gは、iPhoneを現在のようなiPhoneたらしめるうえで、重要極まりないステップだったのである。

※この記事は『Mac Fan』2021年11月号に掲載されたものです。

おすすめの記事

著者プロフィール

大谷和利

1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。