目次

- Appleが開発したデスクランプ型ロボット「ELEGNT」。ピクサーのLuxo Jr.との関係は?

- 人間が持つ、ロボットへの虐待性。HitchBOTによる社会実験では悲惨な結果に…

- ロボタクシーに対する嫌悪感も。人とロボットの共生はできないのか

- ELEGNTの開発は、人間とロボットの良好な関係構築から出発した

- ELEGNTが持つ、機能的動作と表現的動作。重要なのは、感情的な交流ができるか

- 人間は“表現的動作”を好む。21名を対象とする、ELEGNTを用いた実験の結果は?

- デジタルデバイスに名前をつけ、人格を与えるのは“当たり前”。シリコンバレーならではの発想

- ELEGNTの“元ネタ”「Luxo Jr.」。ジョン・ラセター監督は、どうしてデスクランプの親子を選んだのか

- 「Luxo Jr.」への賞賛。ここでも重要だったのは、親のランプの表現的動作

- ELEGNTの価値の本質。ハッカー部下とディズニー文化が交錯し、人間とロボットの未来を示す

Appleがロボットを開発した。それも人型や犬型ではなく、なんとデスクランプ型だ。その名は「ELEGNT」。音声、ジェスチャ、投影、タッチなどで人間とコミュニケーションをとれる。

この話を聞いて、ピクサー映画のオープニングに登場するLuxo Jr.を思い出す人は多いだろう。

AppleのMachine Learning Researchがこのロボットを開発した背景には、人間とロボットの関係を考える深い理由があった。

Appleが開発したデスクランプ型ロボット「ELEGNT」。ピクサーのLuxo Jr.との関係は?

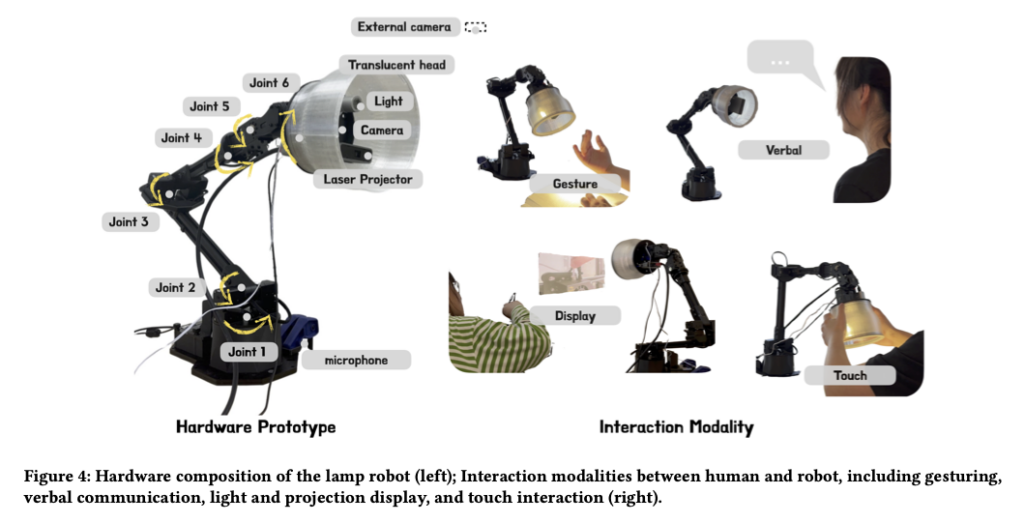

Appleが実にユニークなロボットを開発した。デスクランプ型ロボット「ELEGNT」だ。見た目は古典的なデスクランプだが、物体を認識できる。さらには、人間とのコミュニケーションもでき、うなずいたり、首を振ったりして応答してくれる。またプロジェクタも備え、壁に映像を映し出すこともできるようだ。

このロボット、どこかで見たことがある。そう、「トイストーリー」などで知られるピクサー・アニメーション・スタジオの映画で、本編の前に登場するデスクランプそっくりなのだ。あのキャラクターはLuxo Jr.(ルクソー・ジュニア)と呼ばれ、ピクサーのマスコットになっている。

ピクサーのオーナーは、スティーブ・ジョブズだった。ピクサーを成功させたジョブズは、古巣のAppleに戻り、iPodやiPhoneを成功させる。そして、Appleの研究者たちが、Luxo Jr.を現実につくった。そういった文脈から、ELEGNTは話題になっている。

しかし、Appleの研究者たちがデスクランプ型のロボットをつくったのは、単なるノスタルジーでも話題づくりのためでもない。立派な研究であり、これからロボットが社会実装されていく中で、非常に重要なテーマを扱っている。

人間が持つ、ロボットへの虐待性。HitchBOTによる社会実験では悲惨な結果に…

悲しいことだが、人間はロボットを虐待する傾向を持っているようだ。

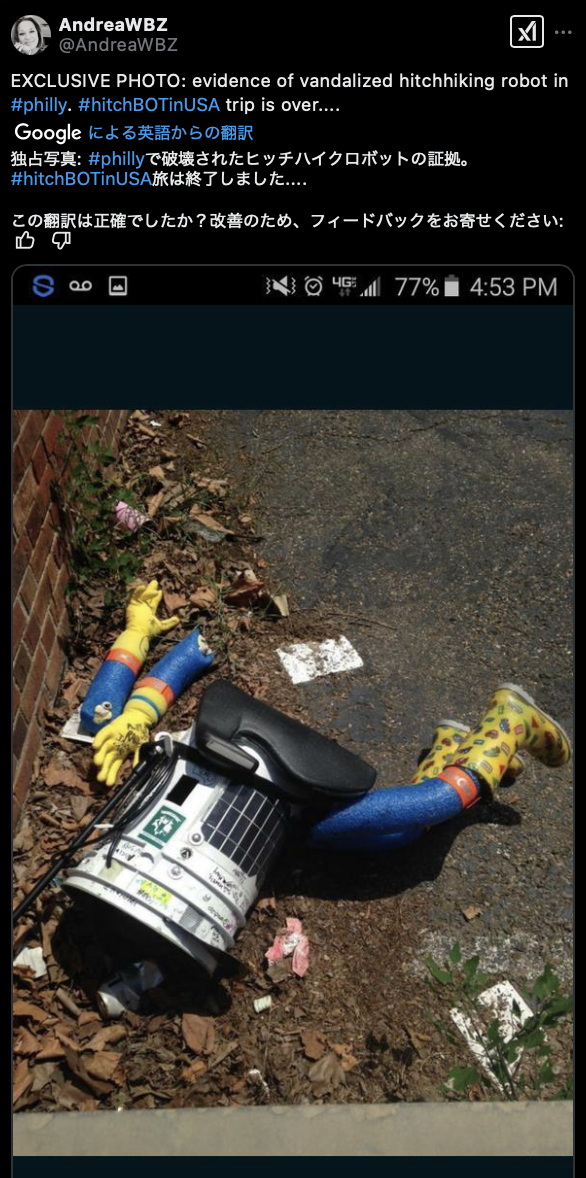

2013年、カナダの2人の研究者がとある社会実験を始めた。それはHitchBOTを開発し、人の善意に頼ってヒッチハイク旅行をさせてみるというものだ。

HitchBOTは自分で歩くことはできないが、車に乗せてほしいと頼むことはできた。2014年にはカナダをヒッチハイクで横断。そして2015年には2代目のHitchBOTが開発され、ドイツやオランダをヒッチハイクで旅をした。

しかし、ボストンからサンフランシスコに向かう旅を始めて2週間後。その消息は途絶え、フィラデルフィアで無惨な姿で発見された。何者かに破壊されてしまったのだ。

ロボタクシーに対する嫌悪感も。人とロボットの共生はできないのか

2024年2月10日には、サンフランシスコのチャイナタウンで、ウェイモのロボタクシーが群衆に取り囲まれ放火される事件が起きた。

一説によると、ロボタクシーによって運転手の仕事がなくなったり、交通渋滞を引き起こす原因と捉えられたりして、そこに不満があったとも言われる。しかし映像を見ている限り、ただ単に面白がって破壊しているようにも見えた。

このほか、公共空間の案内ロボットなどに対しても、人目がないときに、叩く、蹴るといった行為が見られると研究者により報告されている。

人類には、ロボットを敵とみなす気持ちがどこかに潜んでいて、将来はロボットの反乱により滅んでしまう運命なのだろうか。

ELEGNTの開発は、人間とロボットの良好な関係構築から出発した

ELEGNTの開発に伴うAppleの研究は、ロボットと人間の間で、良好な関係を築くにはどうしたらいいかを考えるものだ。

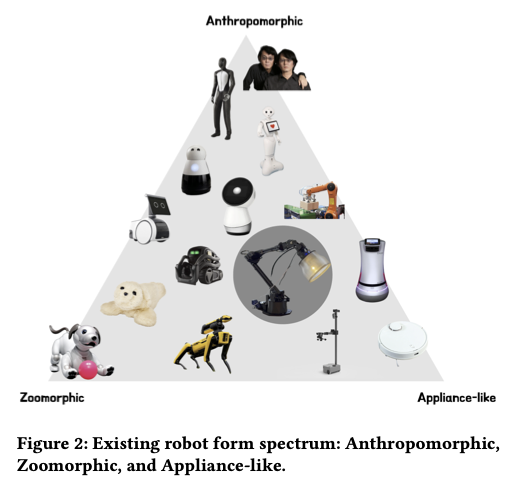

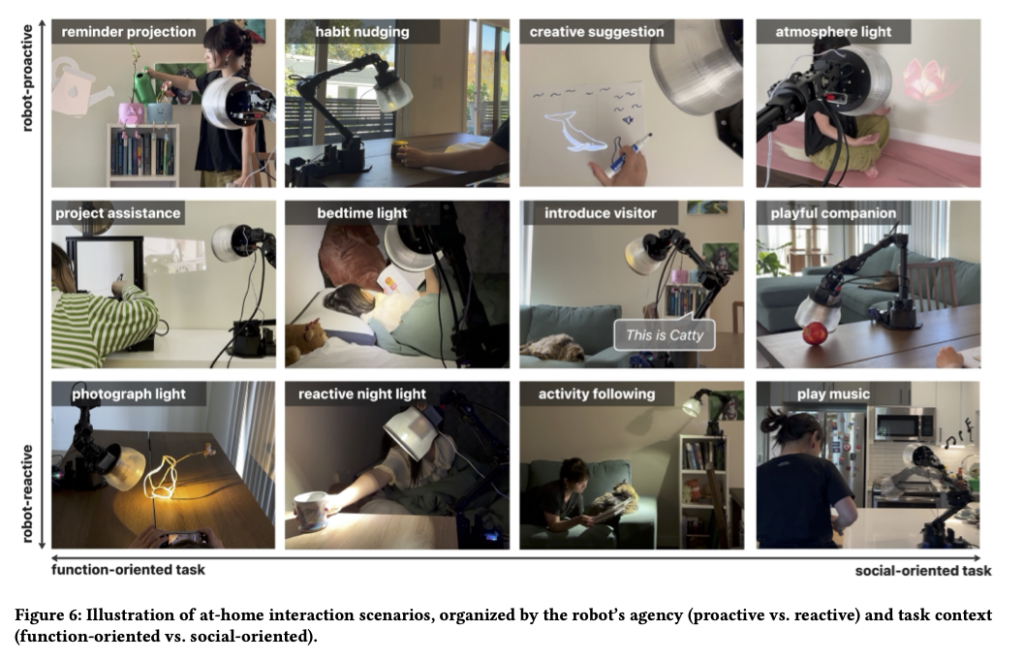

ヒューマノイド型ロボットは人間に機能を提供する。ペット型ロボットは人間に感情的なものを提供する。だとしたら、第3の極として家電型ロボットがあれば、機能と感情の両方を提供できるのではないか。そのためにはどのような表現機能を備えればいいのか。それを調べるために、デスクランプ型ロボットELEGNTを開発したわけだ。

ELEGNTが持つ、機能的動作と表現的動作。重要なのは、感情的な交流ができるか

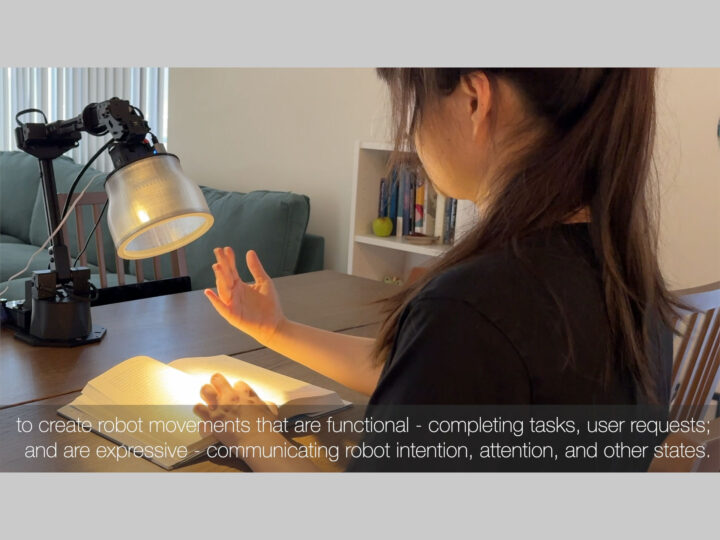

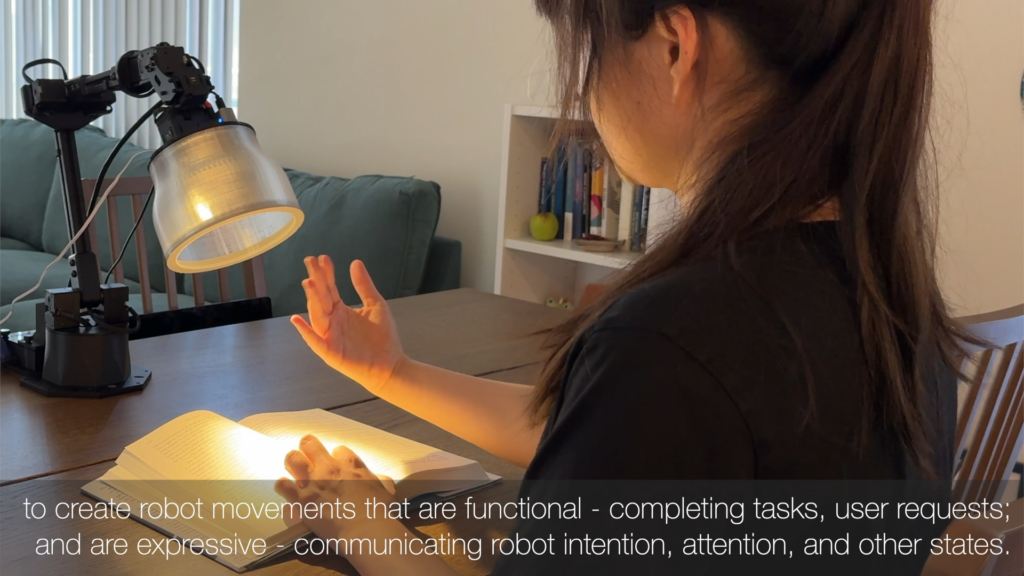

研究チームは、ELEGNTで機能的動作と表現的動作の設計を行った。たとえば、人間が読んでいる本を照らすとき。ELEGNTはただ本に向かってランプを点灯する(機能的動作)だけではない。一旦動作を停止してから、ランプを本に近づけるのだ。この動きは、ELEGNTが本に対して興味を持っているかのように感じさせる(表現的動作)。

ただ便利なロボットというだけではなく、人間との感情的な交流ができるロボットを目指したわけだ。

人間は“表現的動作”を好む。21名を対象とする、ELEGNTを用いた実験の結果は?

研究チームは、21名の協力者に6種類のタスクでELEGNTを使ってもらった。また、表現的動作をするケース、しないケースに協力者をわけて、人間らしさ、知的さ、感情表現、使用意欲などについての聞き取り調査を実施している。

その結果は、大方の予想どおりのものだった。表現的動作をするロボットのほうが高く評価されたのだ。なお、その傾向は機能的なタスク(照明調整、エラー表示)より、社会的タスク(音楽再生、会話、リマインダー)で顕著に見られた。

表現的動作をするELEGNTはペットや子どもというイメージを持たれ、表現的動作をしないELEGNTは退屈、機械的と評価されている。そのうえ、命令と行動に不一致が見られるときに不快感を感じられやすかった。

ロボットは、常に人間の期待どおりの動きをしてくれるわけではない。しかし、表現的動作を持っていると、人間はそれを可愛らしさ、個性と感じて、過ちを許容してくれるのだ。

デジタルデバイスに名前をつけ、人格を与えるのは“当たり前”。シリコンバレーならではの発想

ここまで読んで、多くの方が“チャーミングな研究”だと感じたのではないだろうか。

このような発想は、シリコンバレーならではのものだ。なぜなら、“普通の人”は家電製品に感情を宿らせようとは考えない。ところが、米国西海岸で生まれたハッカー文化では、無機質なデバイスに名前をつけ、人格を与えるのはごく普通のことだ。

だから、1984年に発表された初代のMacintoshが、発表会で「Hello, I am Macintosh」と合成音声で挨拶をしたのも自然なことだった。

1986年、Appleを追放されたスティーブ・ジョブズは、ルーカスフィルムのコンピューター部門を買収して「ピクサー」を創業。コンピューターアニメーションシステム「CAPS」など、映画制作に必要なシステム開発を行い、販売することが目標だった。

ELEGNTの“元ネタ”「Luxo Jr.」。ジョン・ラセター監督は、どうしてデスクランプの親子を選んだのか

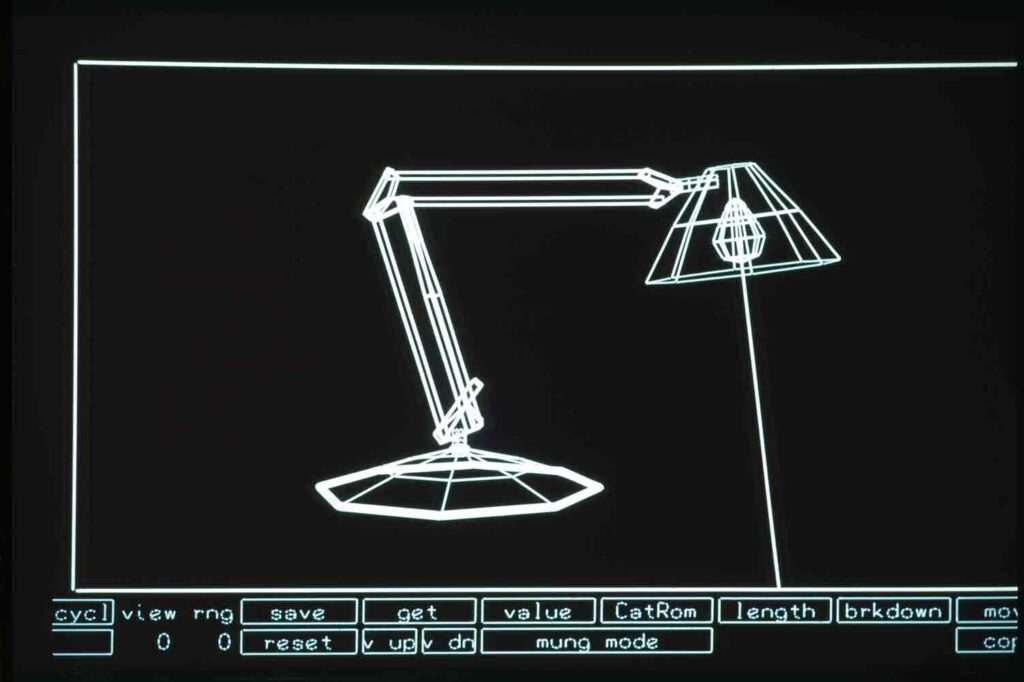

そこに、ディズニーから転職してきたアニメーター、ジョン・ラセターがいた。ラセターは、身近にあったデスクランプを主人公にしたCGアニメーション短編の制作を企画した。

ノルウェーのデザイナー、ジャック・ヤコブセンの作品であるルクソーランプがデスクにあり、それを主人公にしようと考えた。アームがついているデスクランプとしてはスタンダードなデザインであり、誰でも親しみが湧くと思ったからだ。

また、ルクソーランプには人間の腕や脚の筋肉と同じように相反するバネがついており、自在に動かすことができる。動きの表現もしやすいと考えたのだろう。

そこで、ワイヤーフレームのCGをつくり、ルクソーランプがボールを転がすアニメーションを試作してみた。しかし、どうにも面白くない。だがそのとき、ラセター監督の目の前に、小さい子どもが見えた。

スタッフのトム・ポーターが、2歳ぐらいの息子スペンサーをオフィスに連れてきていたのだ。ラセター監督は、「同じ顔なのに、サイズがまるで違う!」と面白がった。そしてこれが、イタズラばかりするLuxo Jr.と、それを見守る親のランプという構成につながったのだという。

「Luxo Jr.」への賞賛。ここでも重要だったのは、親のランプの表現的動作

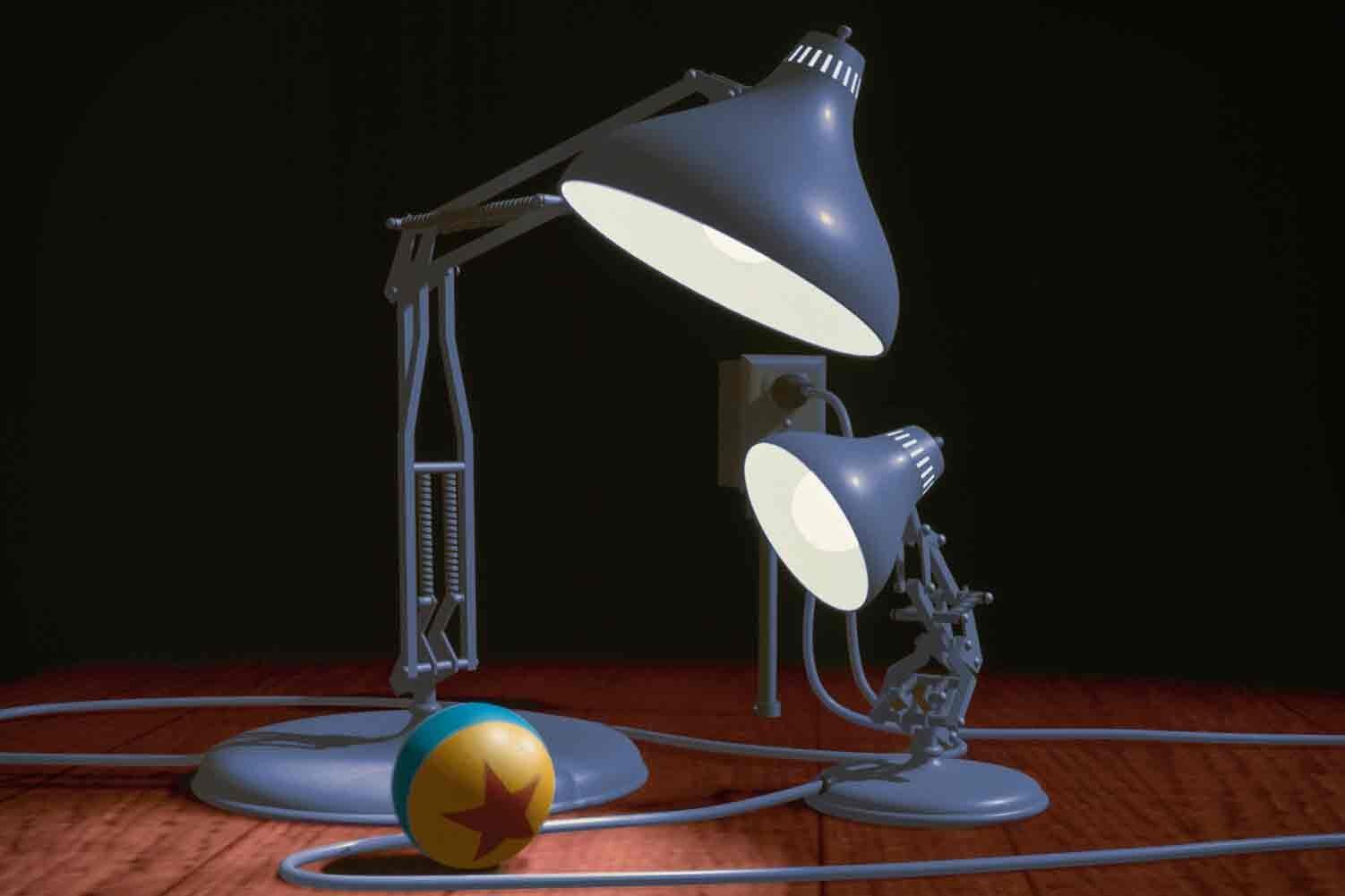

こうして、約2分の短編「Luxo Jr.」が完成。1986年8月にSIGGRAPH(CGとインタラクティブ技術に関する国際的な学会)で発表されると、熱狂的な反応が巻き起こった。

これをきっかけとして、ピクサーはシステム開発会社からアニメーション制作会社に転換。「Luxo Jr.」が初監督作品だったラセターは、スタジオジブリの宮崎駿と並ぶアニメーションの巨匠になった。

「Luxo Jr.」が受け入れられたのは、ディズニーなどが培ってきた表現的動作が使われているからだ。この短編のラストシーンでは、Luxo Jr.のいたずらに手を焼いた親のランプが、観客のほうを向き、それからうつむいて首を振る。

これは「手を焼きながらも愛情を持っている」という、微妙な感情を観客と共有する表現的動作だ。この微妙な感情を、わずか数秒の動きで伝えている。

ELEGNTの価値の本質。ハッカー部下とディズニー文化が交錯し、人間とロボットの未来を示す

SIGGRAPHでの成功を経て、各方面から賛辞が寄せられた。しかし、ラセターはそれでも不安だったという。CG技術のデモンステレーションとして評価されたのか、作品として評価されたのかがわからなかったからだ。

しかし、とある人から小声で「ところで、大きいほうのランプはお父さんなのですか、お母さんなのですか」と尋ねられて成功を確信したという。観客が作品世界に没入し、楽しんでくれたことがわかったからだ。

今回Appleが開発したELEGNTは、ちょっと面白いロボットではなく、西海岸のハッカー文化やディズニー文化などが交錯したところから生まれている。そして、人間社会とロボットの関係を考えるうえでも重要な研究だ。ピクサーとの関係が深いAppleだからこそ、生まれた研究だともいえる。

なお、ELEGNTは商品化するようなものではない。今後も研究素材として開発が続いていくだろう。とはいえ、Appleから新しいタイプの“社会性ロボット”が発売される…などと期待したくなるのは、私も皆さんも同じだと思う。

おすすめの記事

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。