※この記事は『Mac Fan』2025年1月号に掲載されたものです。

2024年6月のWWDCで発表され、同年10月のソフトウェアアップデートによって英語環境で提供開始されたApple Intelligence。実際の使用感をレポートしつつ、その可能性と普及に向けたAppleのアクションを考察する。

Appleが出したAIに対する“現実解”。ターゲットは常にマジョリティ

Apple Intelligenceは、「AppleがAIにどのように取り組むか」という問いへの非常にAppleらしい答えだった。

技術的には「オンデバイス主体」。すなわちiPhoneやiPad、Mac上で動作することを前提にしている。高性能と省電力を両立するAppleシリコンの強みを活かし、クラウドでの処理が前提となっている多くの生成AIとは異なるアプローチを取った。

これは利用者を爆発的に増やす点でも重要だ。Appleは、15%程度の先進的なユーザ(イノベーターとアーリーアダプター)だけでなく、70%を占める一般の人々(マジョリティ)を常にターゲットとしている。

クラウドを前提にしていると、マジョリティにリーチする際、サーバ負荷の問題が発生することは想像にたやすい。単に速度が遅くユーザ体験が損なわれるだけでなく、モバイルネットワークへの負荷増大や、電力・サーバ冷却の水といった環境問題の拡大にもつながる。

生成AI競争が加熱する中、Appleは世界中の大勢のユーザが利用するという、未来に向けた現実解に取り組んでいる。

質問しない生成AI。“イメージ”とは異なるApple Intelligenceの特徴

生成AIには、「ユーザが能動的に質問しなければならない」というイメージがついている。しかし、Apple Intelligenceは違う。

たとえば「メール」アプリ。一覧表示画面でメールの冒頭が表示されていた部分は、メールの内容を2行で要約した文章になる。しかも、メールの文面に応じた分類や、急いで対応したほうが良いものをリストの上部に表示する。

「メッセージ」アプリはもう一歩踏み込んでおり、送られてきた写真も要約対象となる。たとえば、「犬が走っている写真が届いた」という具合だ。

質問をきっかけとするAI活用は、たしかに高度化している。しかし、質問を考えなければならないというのは、いささか疲れてしまうのではないか。

Appleは、多くの生成AIから約2年遅れてApple Intelligenceをリリースしたが、「どうすれば持続的にAIを使ってもらえるか」を考え抜く期間だったのだと思う。

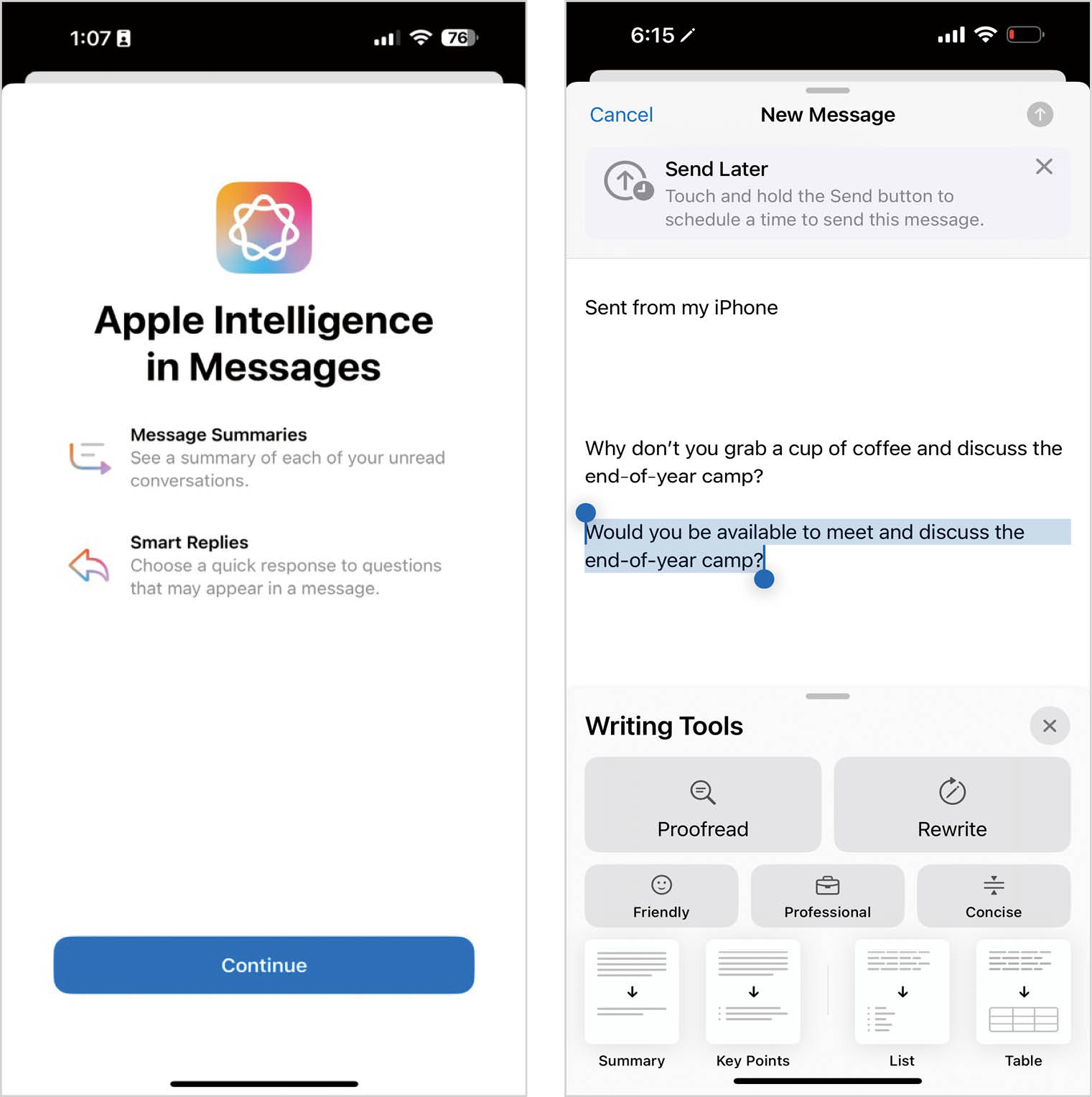

作文ツール(Writing Tools)も“機能を選ぶだけ”。徹底したユーザに考えさせない設計

Apple Intelligenceの核となるのが「作文ツール(Writing Tools)」だ。文章作成中ならいつでも、校正、リライト、要約、文体の変更(フォーマル/カジュアルから選択)ができる。使用方法は、テキストを選択してAIのアイコンをタップし、機能を選ぶだけ。要約も単に短くするのではなく、箇条書き、リスト化、表に整理、などのスタイルが選べる。ここでもチャットのインターフェイスはなく、ユーザに質問を考えさせない設計が徹底されていた。

Siriもその賢さを増し、従来は再度話しかける必要があった言い間違いや追加質問にも対応する。

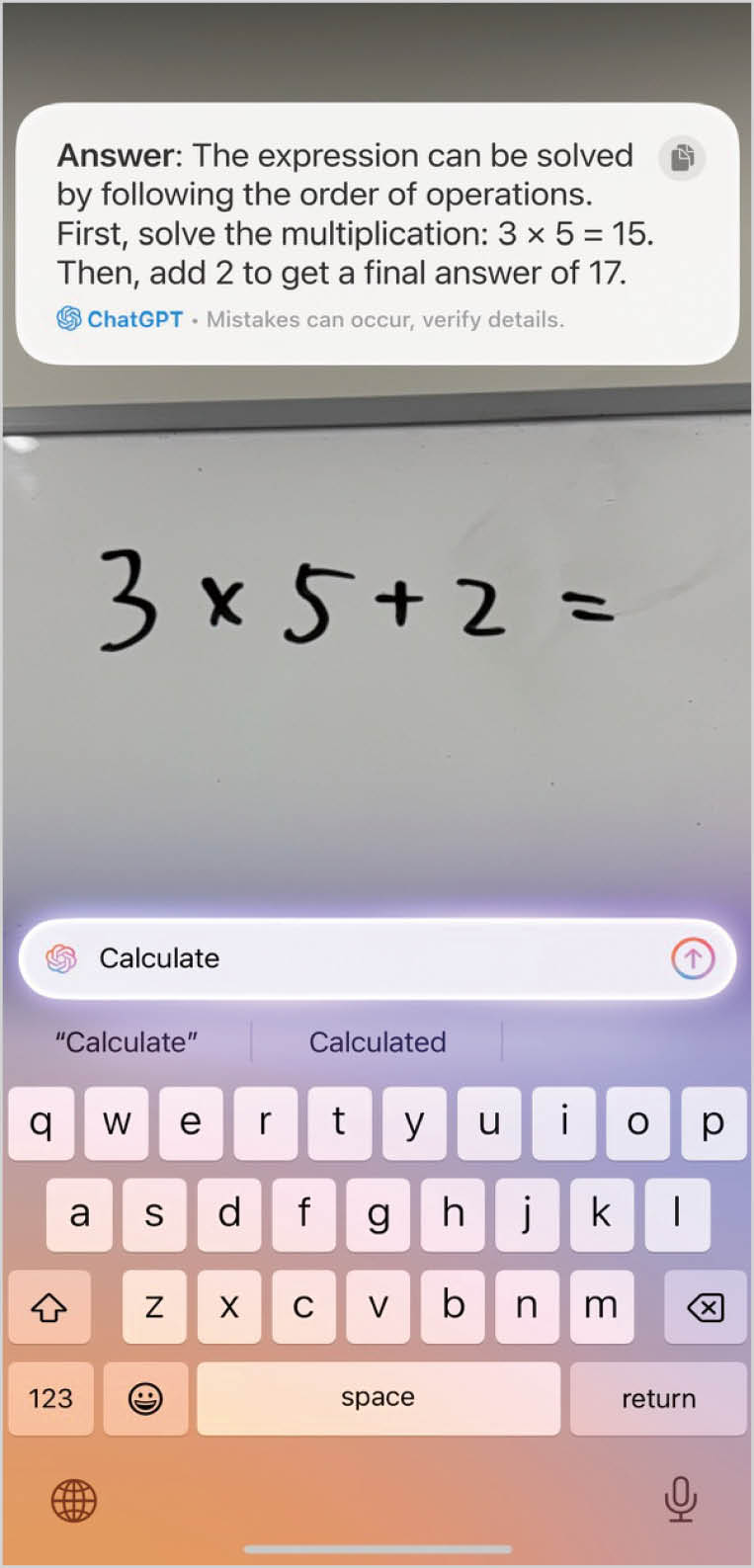

2024年12月配信予定のiOS 18.2からは、作文ツールがさらに進化し、チャットGPTを活用してゼロからテキストを生成可能となる。また、リライト機能もテキストでニュアンスを伝えられるようだ。

Apple Intelligenceで提供される「作文ツール」。テキストのリライト、要約などをワンタップで実行する(写真:右)。

画像生成機能が追加されるiOS 18.2。Apple Intelligenceの“本名”はここに

現在パブリックベータ版となっているiOS 18.2では、画像関連の機能が追加される。Apple Intelligenceの活用が進むという意味では、画像・写真関連が本命だと思う。

Apple Intelligenceの画像関連の機能は、iOS 18.1でまず、「写真」アプリで背景などを削除できる「クリーンアップ」が導入された。機能自体は目新しいものではないが、精度が高く、ユーザの意図を汲んでくれているように感じる。

iOS 18.2に話を戻すと、このバージョンで利用できるようになるのが、画像生成だ。たとえばiPadの「メモ」に簡単なスケッチを描いたとする。それをApple Pencilでなぞると、美しいイラストに変換してくれるのだ。この機能はImage Wandといわれ、Apple Pencilを魔法の杖のように扱える。この画像生成機能は、独立したアプリ「Image Playground」としても提供される予定だ。

さらに楽しいのが、ジェン文字(Genmoji)。これまで、絵文字はユニコードで採用されたものしか利用できなかった。しかしiOS 18.2以降では、「メッセージ」などで絵文字キーボードを表示する際、右上にAIのキーが用意され、ここからいつでも作成できる。

コミュニケーションという、ユーザそれぞれに“伝えたいこと”がある場面で絵文字を作れる。画像生成が活用されるシーンをデザインし、「画像生成って使いどきがわからない」という人を生み出さないようにしているのだろう。

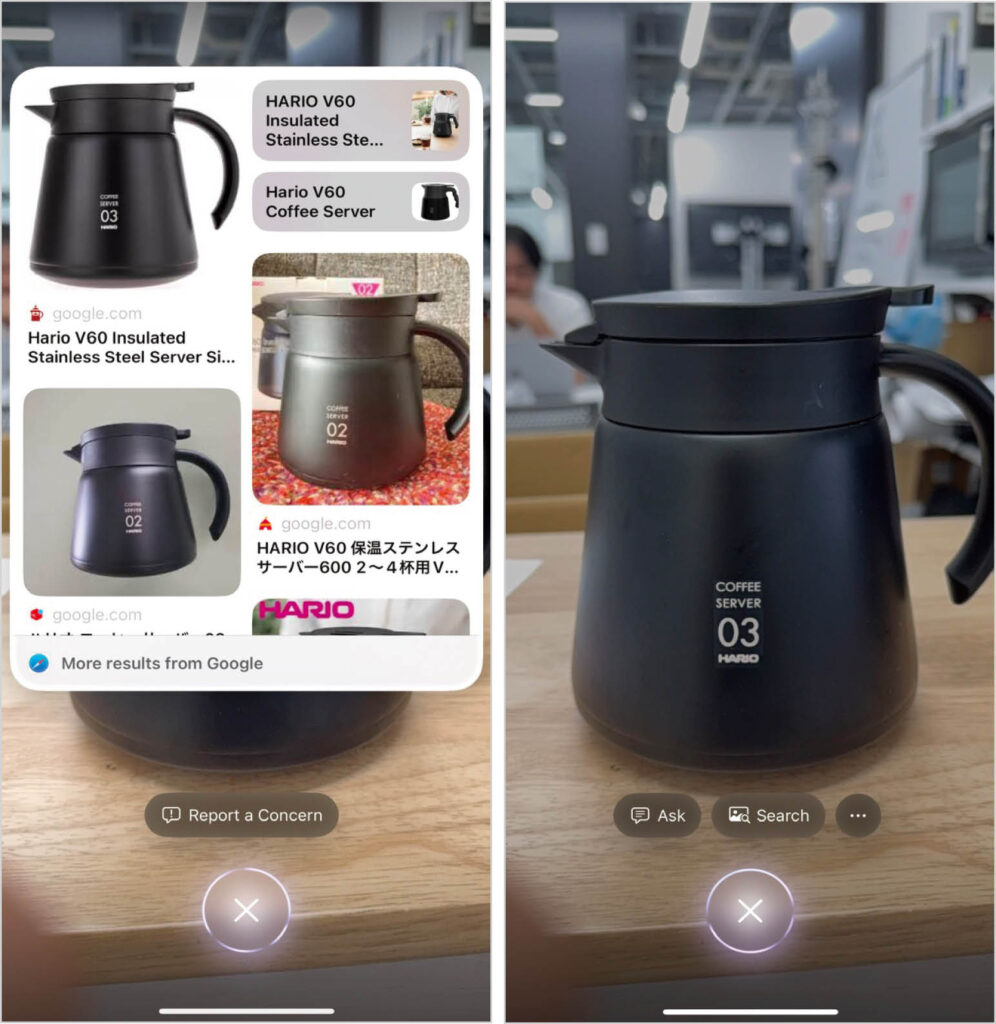

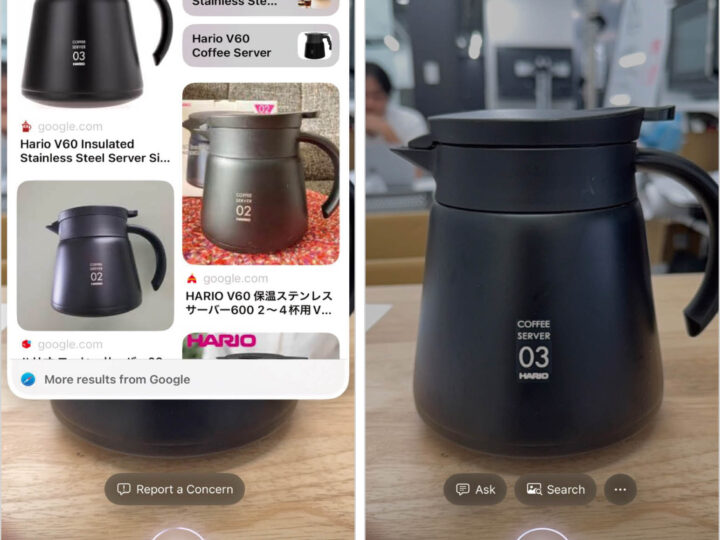

「Visual Intelligence」を呼び出すボタン「カメラコントロール」の価値

iOS 18.2では、カメラを使い、写した内容をAIによって分析させる機能「Visual Intelligence」にも注目だ。

たとえばお店の看板の写真を写せば、その店について、位置情報と写っている文字から、マップの情報と照らし合わせて情報を表示する。

カメラをきっかけとしてAIを活用するという流れは、多くの人が「スマホの賢さ」を感じる体験になるはずだ。そして、そのきっかけとなるボタンを、Appleはすでに用意していた。iPhone 16シリーズに搭載されたカメラコントロールだ。カメラコントロールを長押しすることで、カメラきっかけのAI活用であるVisual Intelligenceをすぐに呼び出せる。起動後にもう一度カメラコントロールを押せば、すぐに解析がスタート。AIが非常に手軽に利用できる。

Appleは、生成AIの取り組みとしては後発だ。しかし、プロンプトの熟練が必須なチャットベースのAIで取りこぼしていたマジョリティの層に向けた、技術面、ユーザ体験面の細かい配慮が感じられる。

OSと統合されつつ、チャットGPTやグーグル検索と連係し、最新モデルを活用できるApple Intelligenceの仕組みは、生成AIの優秀なインターフェイス、入口としての、Appleデバイスの将来像を連想させる。

おすすめの記事

著者プロフィール

松村太郎

ジャーナリスト・著者。1980年生まれ。慶應義塾大学政策・メディア研究科卒業後、フリーランス・ジャーナリストとして活動を開始。モバイルを中心に個人のためのメディアとライフ・ワークスタイルの関係性を追究。2020年より情報経営イノベーション専門職大学にて教鞭をとる。

![Mac Fan 2025年1月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51D1Tq-KLHL._SL500_.jpg)

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)