※この記事は『Mac Fan』2010年6月号に掲載されたものです。

Twitter(現X)を使ううえで欠かせないのが「URL短縮サービス」だ。一般的には長い文字列になりがちなURLを短縮してくれる。

Twitterクライアントのほとんどには、この短縮機能が内蔵されているし、無数の短縮サービスが登場してきている。この短縮URLはどういう仕組みになっているのだろうか。これが今回の疑問だ。

短縮URLサービスの歴史は意外に古い

フリーライターという仕事はアイデアと発想が命。だから、私自身も、普通の人よりはアイデアが出せるのではないかと自負はしているものの、毎日のように打ちのめされている。

何かを思いついても、ちょっとググってみると、すでに同じことを誰かがやっているのだ。

初めてTwitterに触れたとき、URLリンクを入れようとしたら、それだけでかなりの文字数を消費してしまった。「お、これはURLを圧縮するサービスを作ったらウケるかも」と思ったら、クライアントのメニューに短縮URLの機能がすでにあった。

しかも、こんな機能はTwitter以外では不要だと思うのに、短縮URLサービスというのは、インターネットのかなり初期の頃から存在しているようだ。いつ頃から存在するのかまでは確かめられなかったが、このサービスが注目されたのは、2004年頃のメッセンジャーブームだ。

AOL(アメリカオンライン)などが発表したインスタントメッセージが一気に普及したが、一度に送れる文字数が400字や800字だという制限があった。そのために、短縮URLサービスに注目が集まったのだという。

さらにメールを書くときにも、このサービスを利用する人がいたそうだ。Windows系のメールソフトには右端40文字あたりで、自動的に改行を入れてしまうものが多かった。

長いURLリンクを挿入すると途中で改行されてしまい、クリックしてもページが表示できなくなってしまう。このような事情で、短縮URLサービスを使っていたのだ。

この短縮URLの仕組みは実に簡単だ。たとえば、「macfan.jp」という短縮URLサービスがあったとしよう。ここで作成した短縮URLは、「http://macfan.jp/b1dl/」などのようになる。このURLをクリックすると、まずはドメイン名を見て、macfan.jpに飛ぶ。macfan.jpでは、短縮したURLと正規のURLの対応表を作っておき、正規のページへリダイレクトするだけのことだ。

ところで、このデータベースは枯渇しないのだろうか。実は、これがけっこう余裕があるのだ。

一般的な短縮URLに使われているのは0から9までの数字とアルファベットの大文字・小文字の合計61文字。2文字で3721ページ、6文字で51億5000万ページと、10文字も使えば十分に間に合う。

といっても、短縮するのはトップページだけではなくそれぞれのページなのだから、人気が出てたくさん利用されるサービスほど、短縮した結果のURLが長くなりがちという矛盾したことが起きてくる。

そこで、各短縮URLサービスでは、実際にクリックされた回数などの統計をとり、長く使われていない短縮URLはデータベースから外して再利用する仕組みなどをとっている。

こうすると、10年前のブログに書かれていた短縮URLをクリックすると別ページに飛んでしまう可能性があるが、一般的に短縮URLが使われるのはTwitterやメール、インスタントメッセージなど基本的に保存されない情報なので現実的な問題は起こりそうもない。

おすすめの記事

1文字でも短く! 熾烈なサービス間競争

短縮URLはTwitterの流行以降、各方面から注目されていて、サービス間競争も熾烈だ。とにかく短いほうがいいということで、ドメイン名からして短いものを取得している。

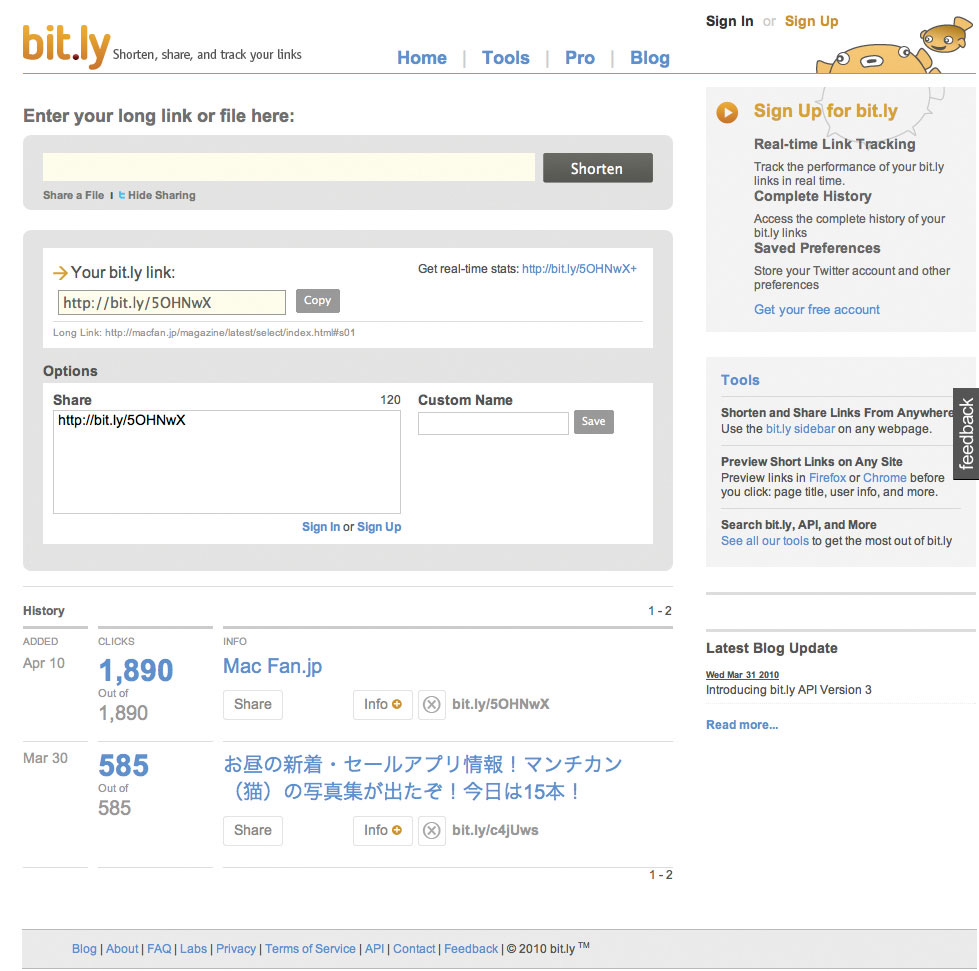

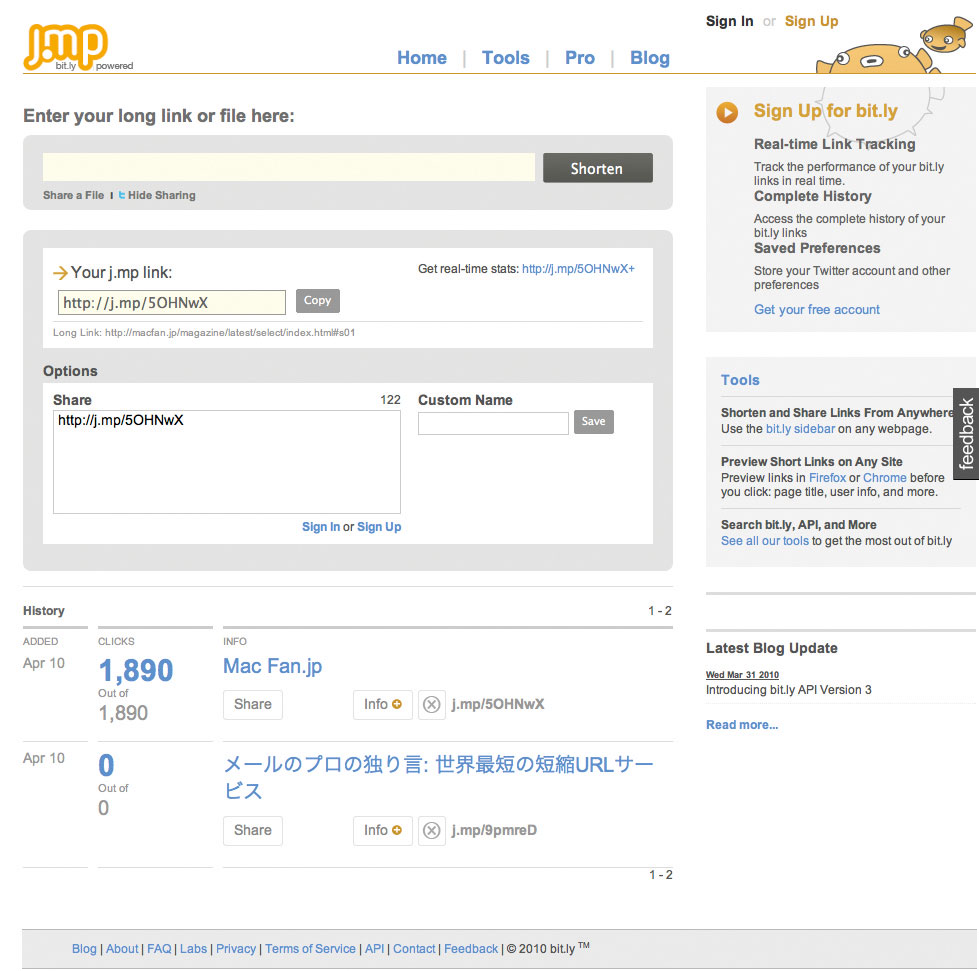

comよりも2文字の国別コードのほうが1文字短いじゃないかということで、リビアのドメインを取得したのがbit.ly。

さらにドメイン名そのものまで短いほうがいいじゃないかということで、1文字ドメイン名がまだ残っているところを探し回って、北マリアナ諸島のドメインを取得した「j.mp」というサービスも登場している。いずれも続けて読むと「ビットっぽい」「ジャンプ」の語感になるところも面白い。

さらに、最近頭角を現してきた有望株が「digg.com(※サービス終了)」だ。これはアプリケーションをインストールすることも、WEBサイトにいったん行くことも必要なく、その場で短縮URLが利用できるという面白いサイトである。

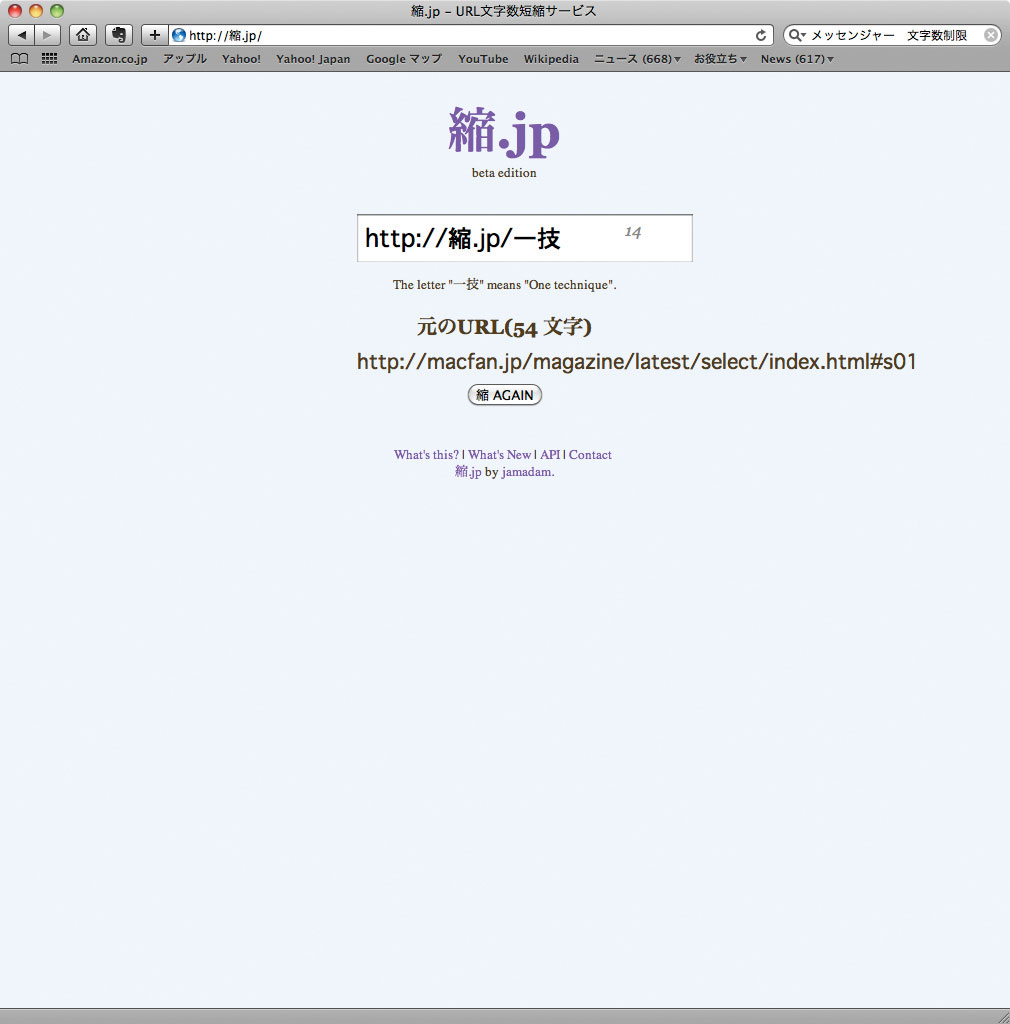

また、圧縮率を高めるという意味では、さらに画期的かつ日本ならではのサービスも登場している。「縮・jp(※サービス終了)」だ。グローバルな短縮URLサービスでは、使える文字は数字とアルファベットだけだが、この縮.jpでは漢字を利用し、だいたいどんなページでも2文字程度に短縮してくれる。

トラフィックの問屋さんになれる

ところで、なぜこんなにさまざまなサービスが競争をしているのだろうか。理由は簡単、大きなビジネスチャンスだからだ。

短縮URLはクリックすると、いったん自分のWEBサイトにアクセスされて、そこからリダイレクトする仕組みだ。つまり、さまざまなWEBサイトへの中継地点となる。莫大なトラフィックをいったん自分のところに集められるのだから、さまざまなビジネスが可能になる。

たとえば広告を出したらどうか。それは利用者がうるさがって、そのサービスを避ける傾向が出てきてしまうかもしれない。それでもビジネスのネタはある。

彼らは膨大なトラフィックがどこのページをいつ見たのか、統計をとることができる。しかも、アクセス元のIPアドレスがわかるので、どの場所の人がどこにアクセスしているかも把握できる。

一方で、短縮された元のサイトでは、短縮URLサービスからのアクセスばかりになり、訪問者の情報が取れなくなってしまう。

どんな人がいつ見に来たのかは、極めて貴重なマーケティング情報なので、仕方なく短縮URLサービスに資金を払って、統計情報を買うしかなくなるのだ。いわば、短縮URLはトラフィックの問屋さんとなることができるのだ。

また、短縮URLはクリック詐欺を促すことになるという指摘もある。URLが「http://www.macfan.com/xxx」となっていたら、「あ、Mac Fanのサイトだ」とすぐにわかるが、「http://bit.ly/d3fs」となっていたら、なんのサイトかよくわからないので、クリックしてしまうだろう。

これが実はポルノサイトだったり、フィッシングサイトだったりということはいかにもありそうだ。

ただしTwitterの場合、もしそんな詐欺ツイートをする人がいたらすぐに排除されてしまうだろうから、あまり心配することはないのかもしれない。

また、Twitterがどう考えているかはわからないが「添付URL欄を別に作ってほしい」という要望はあちこちから挙がっている。こうすれば140文字をめいっぱいメッセージに使えることになるし、短縮URLを使う必要もなくなる。

しかし、Twitterをとりまくビジネス生態系ができつつある今、短縮URLサービスに事実上の死刑宣告をするような改定ができるのかという意見もある。

一部では「Twitterブームもこの夏で終わる」という意見もあるようだが、私はそうは思わない。むしろ定着して、より普通の人に広がっていくだろう。携帯メールや着うたのように当たり前のものになりすぎて、メディアに取り上げられる機会が減ることはあると思うが、よほどのことがなければ、順調に広がっていくサービスだ。

大きな広がりをもったときに、この短縮URLとそれにまつわるビジネス、詐欺サイトが紛れ込む弱点などに、Twitterがどう対処していくか。そこが本格普及への鍵になると思う。

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)