旅するように生きるには、自身のモビリティを高める必要がある。

以前ここでも書いたように、人類のモビリティの原点は「徒歩」である。よって太古の時代、個々の「体力や身体能力」が移動の質を決めていた。

しかし、馬やカヤックという原始的な「乗り物」を獲得したころから(もちろん、それでもまだその時代は、運動能力が大きく左右したのは言うまでもない)、「技術や技能」というものが、旅に大きな影響をもたらすようになった。

それは、産業革命から現代に至るまで、技術革新が進むたびに、より強くなっていくことになる。そして、21世紀となった今、それに「知識や情報」の獲得能力が加わるようになった。

当連載では3回にわたり、欧州モビリティ先進都市の最新情報をシェアしてきた。まとめると、欧州の主要都市では、シェアリング自転車、地下鉄や路面電車、Uberを駆使することで、10年前には考えられないほど効率よく、楽に移動することができるようになった。そんな、ぼくが得た知見がお役にたったらうれしい限りである。

さて、今回からは、ぼく自身が興奮した、もっと未来的なモビリティ事情についてまとめてみたい。

まず挙げるべきは、パリが260億円を投じて、街の命運をかけて取り組んだ、シェアリングEV「オートリブ(Autolib’)」だろう。写真にあるように、街中に充電ステーションが点在し、クールなデザインなフランス製の電気自動車「Bluecar」がズラッと並ぶ。

交通量が多くて狭い路地だらけのパリだが、日本の軽自動車ほど小型なので、スイスイと移動できる。ちなみに、ぼくは、パリとは比べものにならないほど、道が狭いバスク地方や南仏の古都をレンタカーで旅をした経験から、運転技術はかなり鍛えられている。欧州の古い都市でよく見る(東京でも絶対にあり得ないような)、〝車長+わずか〟というような超狭いスペースにも縦列駐車ができるのだが、この車は構造上の工夫からか、それがかなり容易にできた。

だが先日、残念なニュースが飛び込んで来た。EVの数も4000台近くまで増え、充電ステーションの数も充実し、7年間も続いたことで市民の足として定着していたにも関わらず、廃止が決まってしまったのだ。理由は、赤字体質から抜け出せず「累積赤字が400億円近くまで膨れ上がってしまったため」という。

いいニュースもある。この発表を受けて、プジョーとルノーが、新たなEVカーシェアリングの構想をリリース。共に動きは早く、それぞれ年内にはサービスを開始したいということだ。プジョーは「Free2Move」、ルノーは「ルノー・モビリティー」と名づけており、ネーミングからも未来的な響を感じるのは、ぼくだけじゃないだろう。詳細は、新たなプレスリリースを待ちたいと思う。

来月は、もっとブッ飛んだ最新のシェアリング移動網について書いてみたい。

※この記事は『Mac Fan 2018年12月号』に掲載されたものです。

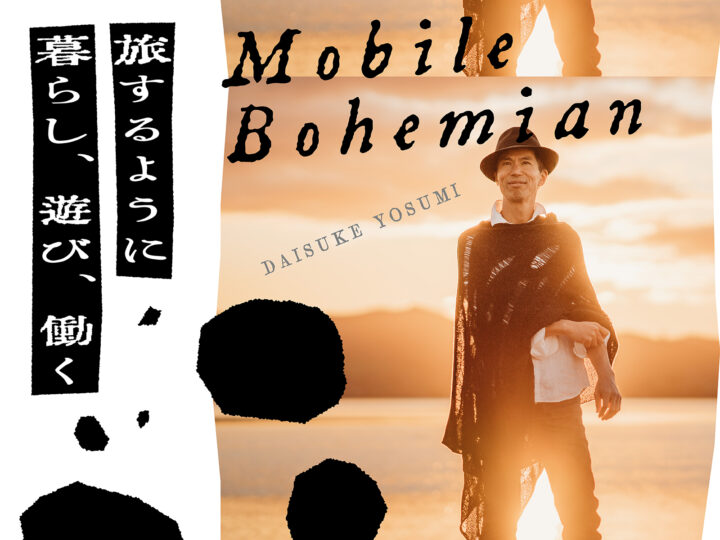

著者プロフィール

四角大輔

作家/森の生活者/環境保護アンバサダー。ニュージーランド湖畔の森でサステナブルな自給自足ライフを営み、場所・時間・お金に縛られず、組織や制度に依存しない生き方を構築。レコード会社プロデューサー時代に、10回のミリオンヒットを記録。Greenpeace JapanとFairtrade Japanの日本人初アンバサダー、環境省アンバサダーを務める。会員制コミュニティ〈LifestyleDesign.Camp〉主宰。ポッドキャスト〈noiseless world〉ナビゲーター。『超ミニマル・ライフ』『超ミニマル主義』『人生やらなくていいリスト』『自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと』『バックパッキング登山大全』など著書多数。