旧大陸、欧州を代表する街、パリは「BoBo(ボボ)」を輩出し、新大陸、北米を代表する街、ニューヨークは「BoSo(ボーソー)」を生み出した。ともに、新旧大陸屈指の大都市という共通点はあるが、いろんな側面で対局だ。

ニューヨークといえば、「大量生産・大量消費」というアメリカ型ファストカルチャーを牽引する街。片やパリは、そういった商業主義を真っ向から否定し、アルチザンやハンドメイドといった、スローカルチャーを善とする。

ニューヨークのウォールストリートには、全世界から金融エリートのトップが大集合しているのに対し、パリには世界中から、有名無名に関係なく芸術家たちが集まる。食事に時間をかけないニューヨーカーに対して、パリジャンたちは世界でもトップクラスに長い時間を食事に費やす。そして、お互い「働きすぎ。遊びすぎ」と、ジョーク半分で揶揄し合っているところもおもしろい。どちらが、どちらを指しているかは説明不要だろう。

「BoSo」の多くは、アパレルやデザイン、クリエイティブやマスコミ関連で働き、社会に対してそれなりの影響力を持っているという。平均より高い収入を得ているところは「BoBo」に似ている。

政治的にはリベラルで、社会問題を解決するためのボランティアや慈善活動に積極的な者が多いことも特徴だ。独自のスタイリングにこだわるが、着るもの、持ちもの、部屋の内装も基本的にはシンプルモダンとされる。

古いしきたりや社会的な制約を嫌い、人生での最優先事項は、自由とゆとり。ビジネスや稼ぎよりも、アート、音楽、旅に重点を置いた生き方を好む。まったく違う土地で発生した、「BoBo」と「BoSo」には多くの共通項もある。

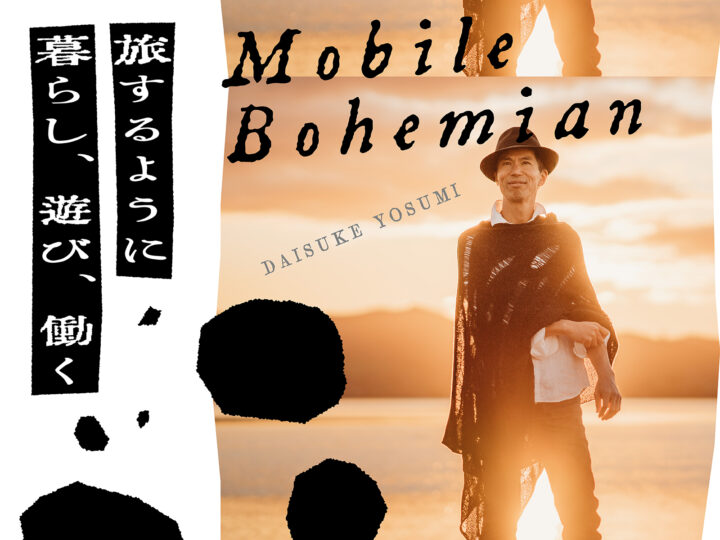

そしていよいよ「MoBo(モボ)」の登場だ。これはズバリ、当連載タイトルに拝借している「Mobile Bohemian」を省略したもの。日本では耳なじみ薄い言葉だが、欧米では徐々に認知され始めている。

そもそもボヘミアンという言葉自体が「放浪」という意味を持つ。そこに、さらにモバイル(=持ち運び可能)という接頭語が付いていることから、かなり過激な移動生活者を意味するわけだ。

そして、モバイルが示すもう1つの意味は「モバイルテクノロジー」である。彼らは、ネットとデジタルデバイスをフル活用することで、常に新しい働き方と暮らし方を追求している。そして、アップル信者が多いという点がおもしろい。

「場所の制約を受けないワークスタイル」というデジタルノマドに対して、「MoBo」は場所に縛られないだけでなく、仕事と遊びに垣根がない状態。つまり、元来のボヘミアンの「自由奔放」な生き方も、21世紀的な斬新な形でしっかり体現しているのである。

15世紀から、カウンターカルチャーとして、社会的インパクトを与えてきたボヘミアンたち。21世紀になってもその影響力は衰えず、テクノロジーを味方にして、さらなる進化を遂げているのだ。

※この記事は『Mac Fan 2018年8月号』に掲載されたものです。

著者プロフィール

四角大輔

作家/森の生活者/環境保護アンバサダー。ニュージーランド湖畔の森でサステナブルな自給自足ライフを営み、場所・時間・お金に縛られず、組織や制度に依存しない生き方を構築。レコード会社プロデューサー時代に、10回のミリオンヒットを記録。Greenpeace JapanとFairtrade Japanの日本人初アンバサダー、環境省アンバサダーを務める。会員制コミュニティ〈LifestyleDesign.Camp〉主宰。ポッドキャスト〈noiseless world〉ナビゲーター。『超ミニマル・ライフ』『超ミニマル主義』『人生やらなくていいリスト』『自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと』『バックパッキング登山大全』など著書多数。