連載タイトルに「ボヘミアン」という言葉を使っている理由。

それは、学生時代からこの言葉の響きが好きだったという背景がある。そして欧米では近年、この言葉の世界観が斬新な方向へアップデートしてきたことも、その理由のひとつになっている。

ぼくのライフスタイルにおいても重要なキーとなっているこの言葉の、最新情報をまとめてみたいと思う。

まず辞書や事典、ネットや書物で見つけた多種多様な解説文を、ぼくなりに要約してみたのだが、書かれた時代によって解釈が違っていたことを知った。

「常識に縛られず、芸術や文学を志して自由奔放、放縦に生きる者。リベラルな知識人やヒッピーまで含む」

「貧しくも自由な“その日暮し”に生きる、定住性に乏しい放浪生活者」

「異なった伝統や習慣を持ち、周囲からの蔑視をものともしない人々」

「高尚な哲学を生活の主体とし、他人に使われることを嫌い、質素に暮らす者」

以上は、ポジティブな側面だけをまとめたものだが、古い時代にはネガティブな定義が多いのが特徴的だった。面白いことに、現代に近づくにつれて好印象になっていくのだ。昔の否定的な説明をまとめたのが以下である。

「芸術や夢想に生き、定職に就かず、貧しくて身なりがだらしない人」

「空想家で自堕落、酒やドラッグに溺れ、社会習慣に背く思想を持つ者」

「戦争や差別、政治的迫害により国を追われ、アイデンティティを失った人々」

ぼく同様、Mac Fan読者の世代であれば、このネガテイブサイドの解釈に対しては「?」という少し疑問的な感想を持つことだろう(笑)。

だが、多くの解釈に「自由奔放」「清貧」「放浪」「芸術・文学」「反骨」というような共通キーワードが含まれていることに気づかれただろうか。

次に、歴史を見てみよう。

そのルーツは、北インドを起源とする、時にジプシーとも呼ばれる「移動民族」にあるとされる。15世紀になって、チェコのボヘミア地方からの移動生活者が、フランスを経由するようになった。

彼らは「流浪の民ボヘミアン」と呼ばれ、当時の封建的な社会に苦悩していた一部のフランス人によって、自由人の象徴として憧れられたという。

さらに19世紀。作家アンリ・ミュルジェールが小説『ボヘミアンライフの情景』をパリで発表。そこで彼は、ボヘミアンを「定職を持たない芸術家や作家」「世間や伝統を無視して、自由奔放なふるまいをする者」と定義。これこそが「ボヘミアン」という言葉の、現代の一般的概念のルーツになっている、というのがぼくの考えである。

世界中を旅してきたぼくが、「もっとも自由なライフスタイル」を謳歌していると断言できるのがフランス人。興味深いのが、そんな彼らが昔から、その時代その時代の「ボヘミアン」たちを〝羨望の眼差し〟で見ていたことである。

※この記事は『Mac Fan 2018年6月号』に掲載されたものです。

著者プロフィール

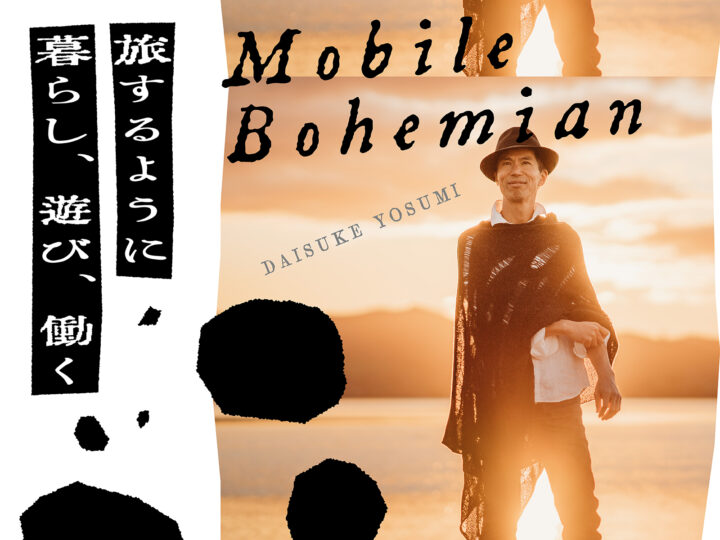

四角大輔

作家/森の生活者/環境保護アンバサダー。ニュージーランド湖畔の森でサステナブルな自給自足ライフを営み、場所・時間・お金に縛られず、組織や制度に依存しない生き方を構築。レコード会社プロデューサー時代に、10回のミリオンヒットを記録。Greenpeace JapanとFairtrade Japanの日本人初アンバサダー、環境省アンバサダーを務める。会員制コミュニティ〈LifestyleDesign.Camp〉主宰。ポッドキャスト〈noiseless world〉ナビゲーター。『超ミニマル・ライフ』『超ミニマル主義』『人生やらなくていいリスト』『自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと』『バックパッキング登山大全』など著書多数。