人間のルーツは、雨量が豊富で熱帯樹林が大部分を占めていた、太古のアフリカだ。樹上生活を送りながら、日中に熱がこもる森の上部を避けて涼しい地上で過ごし、地面で食料調達していたという。

最近の研究では、樹の高所にある実を採る際や、限定的な陸上活動の際に有利ということもあり、当時からすでに「直立二足歩行」を始めていたらしい。

そんな永い永い「準備期間」を経て陸上に降り、ついにヒトが「直立二足歩行生物」になった最大の理由は気候変動。アフリカ大陸の乾燥化が進み、森が減って草地が増えていったためである。

「草原で遠くを見渡す」「獲物を狩る」ためといった理由から直立性能は高まり、二足歩行&走行はみるみる省エネルギー化した。結果として20キロ超の長距離走においては哺乳類最速、1日の歩行移動距離においては哺乳類最長クラスに。だが、これらの能力が我々に与えてくれたのは、モビリティの高さだけではなかった。

哺乳類最強の人間の脳がこれほど発達したのは、直立二足歩行生活が生み出した「頑強な骨格が、重い脳を支えられるようになったから」というのは有名な話。

さらに、歩行時に手を使う必要がなくなったため、人類の宝ともいえる「自由自在に使える2本の手」を獲得。どんどん精密化する手の指を駆使し、道具や家屋を作ったり、料理をしたりと、さまざまな緻密で高度な作業をすることで、さらに脳が進化したというのである。

以下にぼくの私見をまとめてみたい。

安全な樹上から、ハイリスクな地上へ生活圏を移動したことで緊張感が高まり、集中力が必要になった。そして、立って高い視点から世界を見つめ、探索できるようになったり、手で何かを触り、子細に観察することも可能になった。

こういった環境と肉体の激変が、人間の五感に強烈な刺激をもたらし、大脳を大幅にアップグレードしたのではないか。

実際に、「歩行」が赤ん坊の脳の発達に大きな影響を与えているという。赤子が立つようになって視点が高くなると視野が広がる。歩くことで移動範囲が広がる。そうして外に出て、見て、聴いて、触って、嗅ぐという行為を重ねることで、五感が強く刺激される。成人後の脳のパフォーマンスは、幼児期のこの外部刺激の大小有無で決まってくるというのだ。

最後に。なぜ祖先たちはわざわざ故郷アフリカの地を出て、地球中に拡散したのか。「不全性=足りないもの」を解消するためという仮説を、多くの学者が提唱している。気候変化によって天候が厳しく、食糧不足となり、新天地に希望を求めて旅に出た、というのだ。

それは確かに理にかなっているが、すべてを説明し切れていない気がするのだ。ぼくの意見は「好奇心」である。

快適な暮らしや食料調達といった合的な理由だけでなく、「あの地平線の先には何があるのか」といった人間の本能ともいえる感性こそが、人類を移動させてきた最大の原動力だったのではないか。

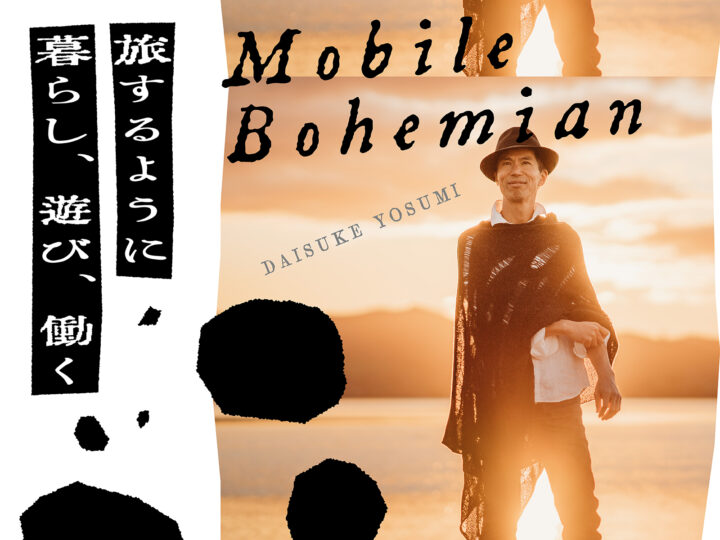

これは、世界中で〝移動生活〟を送り、50カ国近くを体験してきたぼくが、旅を続ける中で確信できたことである。

※この記事は『Mac Fan 2018年5月号』に掲載されたものです。

著者プロフィール

四角大輔

作家/森の生活者/環境保護アンバサダー。ニュージーランド湖畔の森でサステナブルな自給自足ライフを営み、場所・時間・お金に縛られず、組織や制度に依存しない生き方を構築。レコード会社プロデューサー時代に、10回のミリオンヒットを記録。Greenpeace JapanとFairtrade Japanの日本人初アンバサダー、環境省アンバサダーを務める。会員制コミュニティ〈LifestyleDesign.Camp〉主宰。ポッドキャスト〈noiseless world〉ナビゲーター。『超ミニマル・ライフ』『超ミニマル主義』『人生やらなくていいリスト』『自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと』『バックパッキング登山大全』など著書多数。

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)