レタッチとは何か

この場合のレタッチとは、厳密にはフォトレタッチを指す。ひと言でいえば、写真の色合いやコントラストなどを補正したり、修正したりすることを意味し、広義には画像の合成や各種のフィルタ、エフェクトをかけることも、レタッチに含まれる。

現在は、デジタル写真を対象とするケースがほとんどだが、実際にはフィルムを用いたアナログ写真の時代から写真を整えるための重要な技術でもあった。フィルムの時代には、不足するダイナミックレンジやコントラストを紙焼きの段階で部分ごとの露光量調整によって補ったり、フィルム面に付着したホコリなどで生じたホワイトスポットを筆と絵の具などで修正することが当たり前だったからだ。

デジタル写真になって、そうした調整や修正の自由度ははるかに高くなり、また適切なアプリを使うことで作業技術面でのハードルがほぼなくなったため、今や、写真のレタッチは、別の観点からごく普通に行われるようになっている。

写「真」と写「偽」

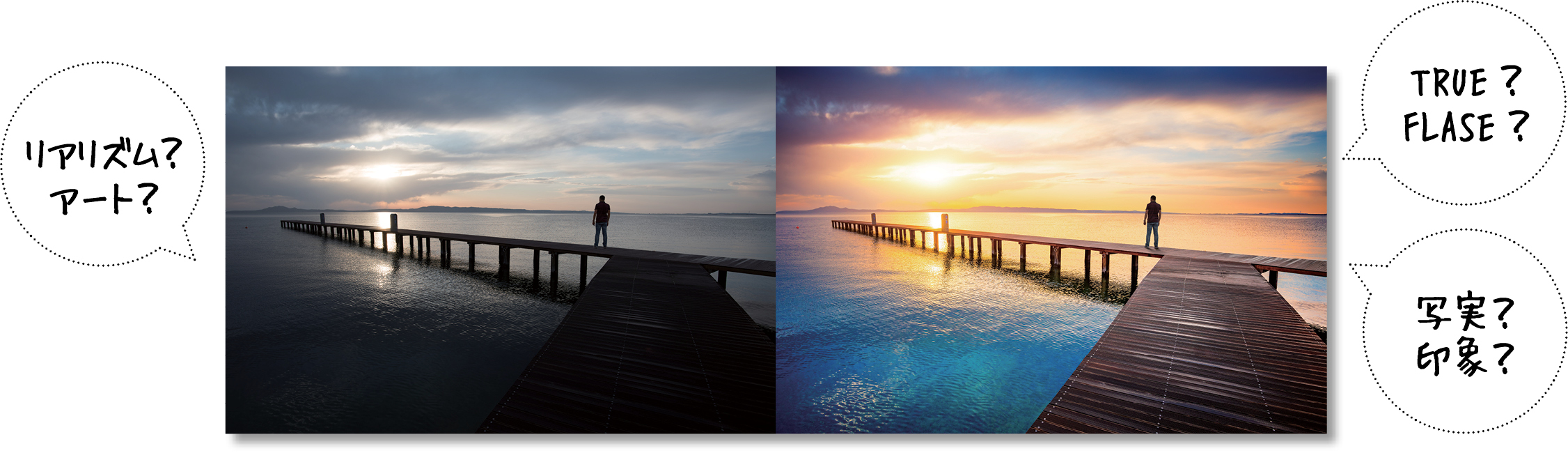

そこで問題となるのが、レタッチした写真は、果たして写真と呼べるのか、という点だ。

たとえば、インスタグラムには色鮮やかな写真が数多くアップされている。特に、食べ物やデザート系の写真は、それが普通のレストランのランチであっても、いかにも食欲をそそるイメージに仕上がっている。しかし、現実のレストランはスタジオなどと違って、必ずしも理想のライティングが得られるわけではなく、実物は(実際に美味だとしても)そこまで美味しそうに見えないこともある。ところが、それではインスタ映えしないので、脳内のイメージに合わせるかたちでレタッチが行われ、いわゆる「盛った」状態の写真がアップされることは常態化している。

筆者が中学生のとき、べらんめえ口調の名物教頭先生がいて、校内イベントや修学旅行などで生徒が普段と異なる澄まし顔で写真に収まっているのを見て、こんな名言を残した。「こりゃ、写真なんかじゃねえ。写偽(しゃぎ)だな。」

もしも、この先生がご存命で、インスタグラムを覗いたならば、おそらく、アップされているほとんどの写真について「写偽だな」とつぶやいたかもしれない。

さらに、プロの写真家やストイックなアマチュアフォトグラファーの中には、撮影後のトリミングすら否定する人さえいる。フィルムカメラの時代には、紙焼きをする際にパーフォレーション(フィルム送り用の穴)までが含まれるように焼き付け、自分の作品では一切トリミングをしていないことがわかるようにしたり、デジタルカメラになってからも、ファインダで切り取った構図がすべてであると明言している記事を目にしたこともあった。

確かに同じシーンでも、トリミングによって意味が変わったり、印象を操作することもできる。つまり、ありのままの被写体を記録することが写真だとするならば、少しでも調整を加えたものは写真ではないという、写実主義的な考え方にも一理あるだろう。

デジタル=レタッチ?

だが、考えてみると、アナログ写真の時代には、フィルムのブランドや製品シリーズごと個性があり、好みに応じて使い分けることは普通に行われていた。極端にいえば、モノクロ写真は、現実の風景がフルカラーである以上、輝度情報だけを残したレタッチ写真ともいえるわけだ。

また、デジタル写真では、カメラ内部のいわゆる画像処理エンジンが、撮像素子からの輝度信号と三原色、あるいは四原色のフィルタの色情報を基にカラーイメージを作り上げている。さらに、広角レンズの歪みを補正するような処理が加えられることもあり、厳密には、カメラ自体がすでにそれらのレタッチ作業を実行済みと捉えることもできる。

事実、人間には記憶色というものがあり、実物の色をそのまま見せられても、脳が納得しないことが多い。典型例が、桜(ソメイヨシノ)の花の色や晴天の青空、人の肌の色などだ。それぞれ記憶色は、淡いピンク色、濃いブルー、薄いオレンジ色(黄色人種の場合)だが、現実には、ほぼ白、薄い水色、くすんだ黄土色だ。これらをそのまま再現するデジタルカメラを開発しても、まず売れないだろう。

そこで、一般向けには記憶色を重視した味付けがなされ、プロやハイアマチュア向けにはRAWデータの記録モードを用意して、自分でさまざまなパラメータを調整できるようにしているのである。

さらには、アドビなどが研究を進めてきたコンピューテーショナル・フォトグラフィーでは、輝度や色情報だけでなく、撮影時の光の方向や角度、被写体までの距離といった付帯情報も記録することで、あとから計算によってピントの合う位置を変えたり、被写界深度の変更でボケの幅を調節したり、視点を上下左右に移動することさえできてしまう。実際に16個の撮像ユニットを内蔵して、その合成結果から最大5200万画素のイメージを構築する「ライトL16」(Light L16)カメラの撮影結果を見ると、コンピューテーショナル・フォトグラフィーの底力をまざまざと見せつけられる。これは、実写データをベースにしているとはいえ、コンピュータグラフィックスに近い世界だといえる。

逆に、日本でも人気のファニチャーメーカー、IKEAのカタログでは、インテリアイメージのほとんどがコンピュータグラフィックスであり、家具製品を効果的に訴求するための理想的なライティングや演出が、コストや時間的な制約を受けることなく実現されている。しかし、もはやそれらは写真にしか見えないのである。

16個の撮像ユニットを組み合わせて、最大5倍の光学ズーム機能や5200万画素のイメージデータ保存を可能とした米Light社の「Light L16」カメラは、撮影後にフォーカス位置や被写界深度を自在に選択できる。

記録か、記憶か、作品か

というように、レタッチの問題を掘り下げていくと、改めて写真とは何か、という哲学的な領域に踏み込まざるを得ない。つまり、レタッチ写真は写真か? という問いに対する答えは、どのような意図を持って写真を撮るのかによっても変わってくるのだ。

何らかの現実の事象を記録として残すのであれば、人為的なレタッチを極力加えないことが、あるべき写真の姿といえる。また、家族や友人、風景などを心に刻んでおくためならば、記憶にあるイメージに近づけるレタッチを施したものが、適した写真になるだろう。そして、作品としての写真であれば、作者自身が意図する写実と創作のバランスによって、許容されるレタッチの程度も変化すると考えるべきだ。

繰り返しになるが、レタッチ写真は写真か? との問いに対する正解はない。しかし、レタッチをするならば、自らの目的を明確に把握したうえで行うことが望ましいといえるのである。

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)