サウンドデジタイザのはしり

初期のMacintoshは、映像だけでなく、音声の処理に関しても他のパーソナルコンピュータより先んじていた。そもそも、1984年にスティーブ・ジョブズが初代Macintoshを発表したとき、キャリングケースから取り出されたMacは合成音声で自己紹介したほどだ。

ただ、本体やOSが音声の扱いに優れていたとしても、一般ユーザがその機能を使いこなすためには、それなりのアプリケーションや周辺機器が必要となる。当時、まったく新しいプラットフォームであったMacintoshには、まだそのハードウェアの可能性を解き放てるアプリケーションが揃っておらず、音声入力のための専用ポートも備わっていなかった。

そこに登場したのが、MacRecorderである。元々、この製品のハードウェア部分は、カリフォルニア大学バークレー校で数学を先行していた学生によって開発され、1985年にアメリカでも有数のMac愛好会の1つ、BMUG(ビーマグ)ことバークレー・マッキントッシュ・ユーザーズ・グループからキットとして販売された。

しかし、実際にMacRecorderが偉大な製品として広く知られるようになったのは、ファラロン・コンピューティングがHyperSoundやSoundEditと呼ばれるアプリケーションをバンドルした商業製品として販売した1988年以降のこと。僕がその存在を知って入手したのも、こちらのバージョンだった。

日本での価格は忘れたが、アメリカでも約250ドルしていたので、それなりの値段にはなっていたように記憶する。Macの背面にあったシリアルポートに接続して使い、もし2個あればそれぞれを別々のポートにつないでステレオ録音も可能だったが、1個しか買わなかったのも、たぶん価格のせいだ。

GUIの価値を理解していた開発陣

HyperSoundとSoundEditを手がけたのは、Macの開発チームメンバーの一人で、1986年にたまたまサバティカル(研究目的の有給休暇)をとっていたスティーブ・キャップス(後にアップル製のペンコンピュータでPDAの元祖ともなったNewtonデバイスのOSも開発したエンジニア)である。

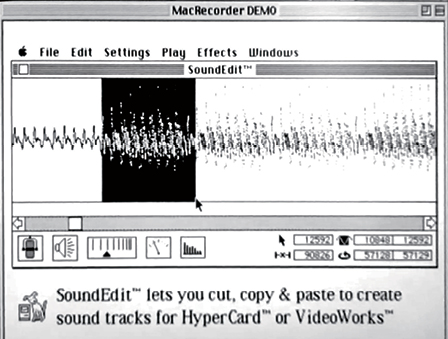

前者は、HyperCard上で機能するスタックウェアとして作られ、カセットテープを模したインターフェイスが特徴で、録音したサウンドデータをすぐに自分のスタック内で利用できた。また、後者では、音の波形をウインドウ内に表示してカット&ペーストや音量調整、音響効果の追加などが行えたが、どちらもUIに精通したキャップスらしい直感的に使えるアプリケーションだった。

その頃には、僕もテキストやグラフィックスのカット&ペーストを当然のように使っていたが、サウンドデータまで同じように操作できることに、とても感動した覚えがある。

MacRecorderで録音されたデータは、HyperCardのスタックだけでなく、DirectorやAuthorwareといったマルチメディアソフトでも利用でき、SoundEditアプリは1991年にDirectorのメーカーだったマクロメディア(後にアドビが吸収)に買収されて16ビットオーディオ対応のSoundEdit 16となり、2004年に使命を終えた。

MacRecorderは、灰色の小さな箱だったが、Macのみならずパーソナルコンピュータの歴史に大きな足跡を残したのである。

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)