読む前に覚えておきたい用語

AMD(Advanced Micro Devices)

AMDは1969年に米カルフォルニアで設立された半導体メーカーで、1982年に発売されたIBM PCに採用されたインテル8086プロセッサをライセンス製造するベンダーとして急成長を遂げた。後にAm29000 RISCやAthlon 64などの名プロセッサを産み出したが、インテルとは長らく競合関係にある。

ATI Technologies

ATIテクノロジーズは1975年にカナダのオンタリオで設立されたグラフィックコントローラベンダー。Machシリーズ、Rageシリーズ、Radeonシリーズなどのグラフィックスチップを開発し、画質の高さや動画再生支援性能に定評がある。2006年10月にAMDに総額54億ドルで買収された。

MCM(Multi Chip Module)

MCM(マルチチップモジュール)は複数のダイ(シリコンチップ)を単一のモジュールに混載する実装技術の総称。一般的に樹脂製またはセラミック製のサブスレート基板上に複数のシリコンダイをフリップボンディングする技法が用いられており、現在のCore UやCore Yプロセッサなどにも採用されている。

ライバル社のGPUを搭載した新プロセッサ

先月号のコマンドアイでお知らせしたインテルの第8世代コア・プロセッサ「KabyLake G」の実態が明らかになってきた。現在確認されているプロセッサナンバーは「Core i7 8809G」と「Core i7 8705G」の2モデル。いずれも未発表の第8世代モバイルCore Hプロセッサ(クアッドコア)をベースに、1536個のストリームプロセッサを有するポラリス(Polaris)世代のラデオン(Radeon) GPUと、容量4GBのHBM2メモリを搭載しているという。

業界を驚かせたのはほかでもない、CPU市場でライバル関係にあるAMDのGPUをインテルが自社のプロセッサに搭載したという点だ。AMDは1982年にインテルが開発した8086プロセッサのセカンドソースの製造・販売権を得たが、1987年の80386プロセッサのライセンスに関するインテルの訴訟をきっかけに関係は悪化し、2009年の和解まで両社の関係は冷え切ったままだった。最近でもPC向けプロセッサの市場ではインテルのコア・プロセッサとAMDのライゼン(Ryzen)プロセッサは直接のライバル関係にあり、よもや両社のコラボ製品が登場するとはにわかには信じられない状況だったのもまた事実だ。

利害が一致したインテルとAMD

インテルは1998年にReal3D社との共同開発でインテル初のグラフィックチップ「Intel 740」をリリースし、その後これを改良したグラフィックエンジンを同社のチップセットに統合したが、そのスペックはお世辞にも高性能GPUと呼べるレベルではなく、最近のトレンドであるAR/VR用途はもちろん、機械学習などの用途向けには、CPUのほかにディスクリートGPUを組み込む必要があった。

そんな中でAMDの強力なディスクリートGPUを搭載したプロセッサをラインアップに加えることで、インテルはより幅広いGPU性能の選択肢を提供することが可能になる。インテルにとって今回の新プロセッサは、同社製品の市場寡占率を向上させるうえでも重要な戦略だといえるだろう。

一方のAMDはディスクリートGPU市場ではエヌビディアと肩を並べる2大勢力の一翼で、その代表製品であるレイジシリーズやラデオンシリーズは長らくMacにも採用されてきた経緯がある。その当時からライバルだったエヌビディアのジーフォースシリーズと市場を二分するほどの人気があり、同社のGPUのシェアはライバルと互角かそれを凌駕するレベルにあった。

しかし、2006年にAMDに買収されてからGPU市場はエヌビディアの優勢へと傾き続け、現在では同市場におけるシェアは20%前後まで低下しているといわれている。このような状況下でインテルプロセッサにAMDのGPUが標準搭載されることは、同社にとってライバルに対しての大きなアドバンテージとなることは想像に容易い。これは機械学習分野で苦戦を強いられているインテルにとっても同じで、両社の利害関係が一致した結果という見方もある。

次を見据えたインテルの新実装技術

この十数年でCPUやGPUでは動作クロックの向上が難しくなってきており、マルチコア化によって性能向上を実現する方向へと舵が切られている。その結果、メインメモリ(RAM)へのアクセス帯域を十分に得ることが非常に難しくなり、インテルはプロセッサ上のキャッシュメモリを増量したり、チップ上にeDRAMを搭載するなどの工夫を行ってきた。

今回、インテルは新しいプロセッサにAMDのGPUとビデオメモリを搭載するにあたり、EMIB(Embedded Multi-Die Interconnect Bridge)と呼ばれる実装技術を新たに導入した。EMIBは小さなシリコン基板に微細な高密度配線を形成し、隣接するシリコンダイを近接配線することが可能なパッケージング技術だ。

これにより近い将来、同社がプロセッサ上にHBM2をメインメモリとして搭載する可能性が現実味を帯びてきた。EMIBならば、HBM2のような超多ピンのメモリチップをMCM構成で搭載する際のコストを現実的なレベルまで低減できると推測できるためだ。したがって、今回の新プロセッサへのEMIBの採用は、インテルが将来メインメモリとしてHBM2(あるいはHBM3)をチップ上に統合するための技術として利用することができ、同社の今後のプロセッサ開発を占ううえでも重要なターニングポイントとなる可能性が高い。

見え隠れするアップルの存在

今回リリースされた新プロセッサは、アップルにとっても非常に魅力的な製品だ。従来のMacBookシリーズでは、13インチ以下の製品にはインテル統合グラフィックス、15インチ以上の製品にはディスクリートGPUという差別化があった。これにはもちろん、コストの問題もあるが実装スペース上の課題も大きかったのだ。新プロセッサならこの問題を解決し、小型のMacでも強力なGPUを搭載することを可能とするものだ。メタル2の採用でAR/VRへの対応強化を謳うアップルにとって、強力なGPUの搭載によるグラフィック性能の底上げは願ってもない機会であることは疑う余地がない。

今回の新プロセッサリリースと同時に、AMDのGPU部門であるラデオンテクノロジーグループのチーフアーキテクト兼上級副社長のラジャ・コデゥリ氏が同社を離れ、インテルに新設されたグラフィックス部門、コア&ビジュアルコンピューティンググループ担当上級副社長に移籍したことが発表された。つまり、インテルが今回手に入れたのはラデオンだけでなく、今後のGPU戦略を担ううえで欠かせない頭脳も獲得したことになる。

実はコデゥリ氏は2009年から4年間、アップルのグラフィックス担当ディレクターを務めていた人物で、その後2013年にAMDに復帰した経歴を持つ。アップルのグラフィックス戦略を熟知していて、かつラデオンのアーキテクト、そんな人物がMacの心臓部であるインテルのグラフィックス部門のトップに就任した。今回の新プロセッサのリリースもそんな流れの中で実現したものだとしたら、と考えるのは筆者の勘ぐりすぎだろうか。

圧倒的な省スペースを実現

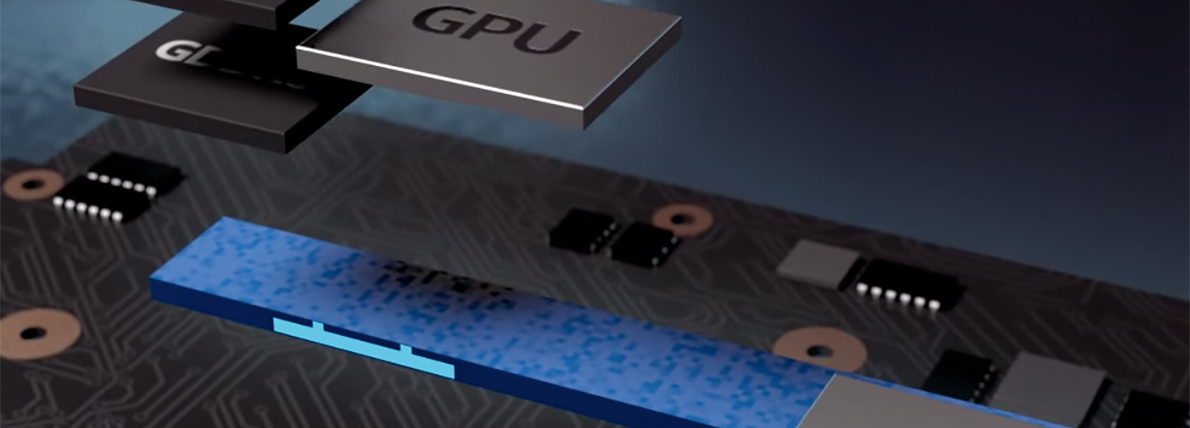

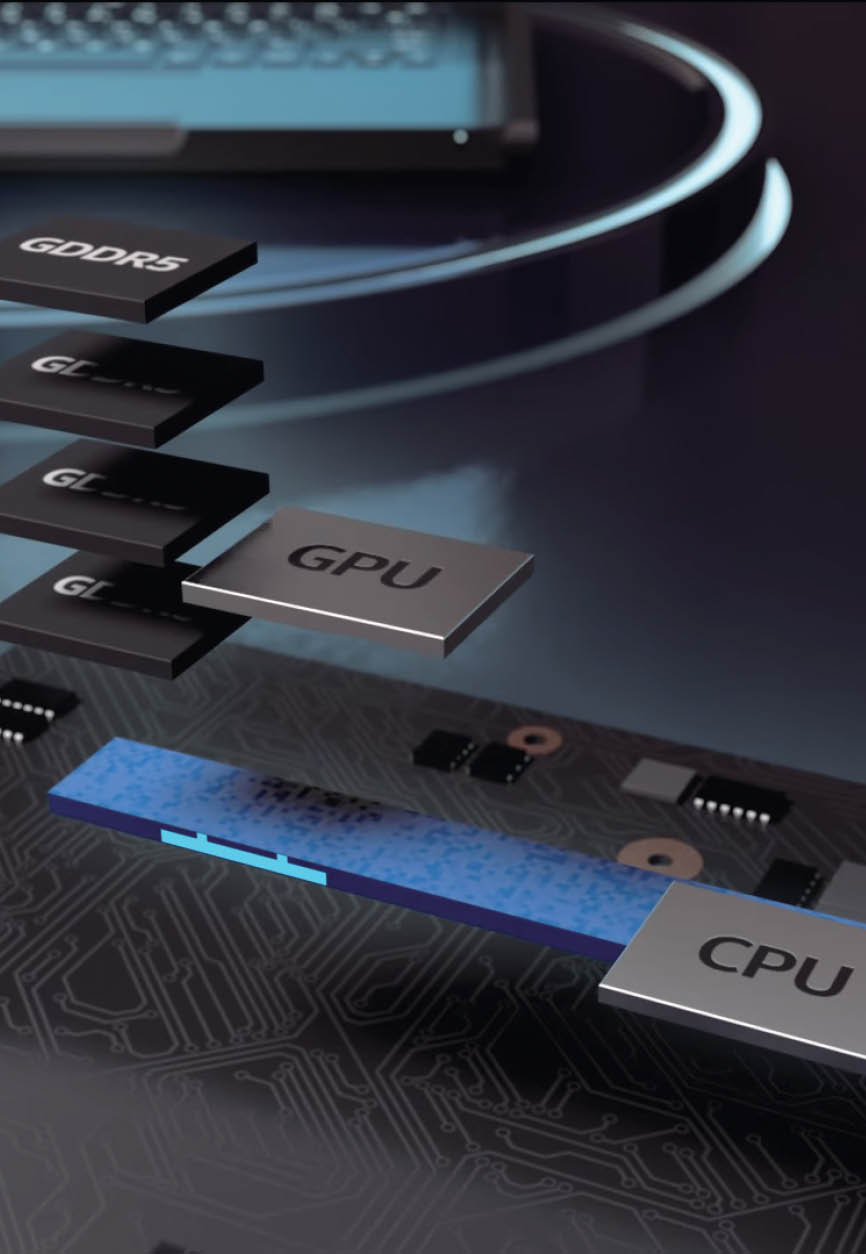

従来のCPU+GPU+GDDR5メモリの組み合わせでは左図のような多くのチップと大きな基板面積を必要とするところを、KabyLake Gはすべてプロセッサチップ上に統合することで、およそ5分の1のスペースで同じ機能と性能を実装できるとしている。【URL】https://newsroom.intel.com/

GPU搭載のKabyLake G

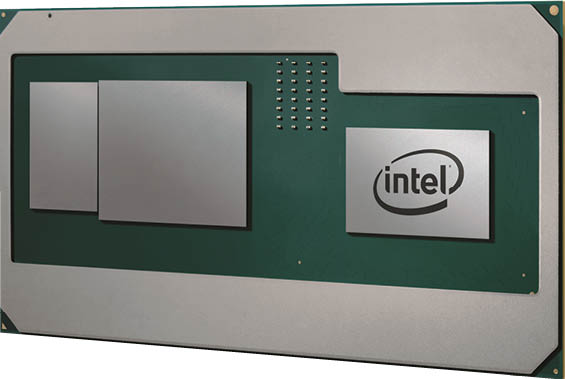

今回リリースされた新コアプロセッサ「KabyLake G」のチップ写真。左から4GB HBM2メモリチップ(4層積層)、Radeon GPUダイ、少し離れてCore Hプロセッサダイが並ぶ。GPUとHBM2間の配線は、インテルが開発した高密度実装技術EMIBを用いて接続されていると推測される。【URL】https://newsroom.intel.com/

広帯域接続をコストダウンするEMIB

EMIBはインテルが開発した新しいMCMパッケージ技術で、従来のTSVインターポーザを使用する代わりに、2つのダイを接続するのに必要最小限のシリコンサブスレートをパッケージPCB(基板)に埋め込むことでダイ間の配線を行う技術。TSVインターポーザに比べて低価格で広帯域接続を実現する。【URL】https://www.intel.com/

HBM2が直結される布石?

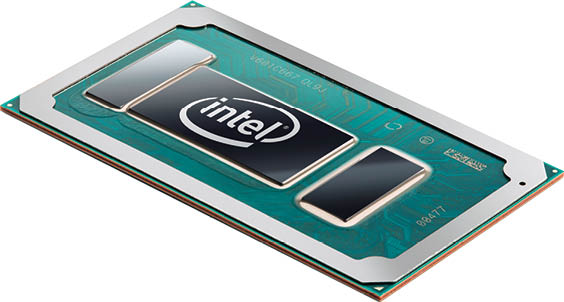

現行の13インチのMacBook Proに採用されているIRIS Graphics搭載第7世代Core Uプロセッサには、大容量バッファとして64MBのeDRAMが搭載されているが、新プロセッサがHBM2を搭載したことは今後の同社のメモリレイヤー戦略にも大きな影響を及ぼす可能性がある。【URL】https://newsroom.intel.com/

量産の進むHBM2メモリ

Samsungが開発した最新の8GB HBM2メモリチップ。8Gbitのダイを8枚(従来は4枚)積層し、TSV(貫通シリコンビア)技術を用いて数千本の信号線を接続している。メモリ帯域はワンチップで256GB/秒を誇り、従来の2倍の容量を持つ。【URL】https://news.samsung.com/

今井 隆

IT機器の設計歴30年を越えるハードウェアエンジニア。1983年にリリースされたLisaの虜になり、ハードウェア解析にのめり込む。

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)