現在、病気の治療の主な選択肢となるのは、「医薬品」や「医療機器(ハードウェア)」だ。そして、これに次ぐ第三の治療の選択肢になるのが、「アプリ」だという会社がある。「医師がソフトウェアを処方する時代が来る」と主張する、その真意とは。

日本は「世界最低レベル」

アップルユーザは、よく訓練されている。たとえば、MacBookの電源ポート。仕様が抜本的に変わり、これまで愛用していたアクセサリが使えなくなっても、「アップル製品とはそういうもの」としてある程度納得できるだろう。

同じ「嗜好品」であっても、そうはいかないものの1つが、たばこだ。たばこに含まれるニコチンには依存性があり、禁煙には医師の手を借り、いわゆる禁煙外来などで治療することもある。ある日、喫煙者が突然たばこを禁止されたとしても、受け入れられないだろう。そんなたばこが今、ヘルステックの領域でも注目を集めている。

オリンピックは受動喫煙、つまり非喫煙者が意図せずたばこの煙を吸い込むことがないようにする「スモーク・フリー」が原則だ。一方、2020年に東京五輪を控える日本は、世界保健機構(WHO)に「世界最低レベル」と指摘されるほど、その対策が遅れている。

2017年5月現在「屋内原則禁煙」とする厚生労働省の案に、たばこ事業者からの支援を受ける「たばこ議連」が反対。調整が難航する中、都議選を控える小池百合子都知事は代表を務める「都民ファーストの会」の公約として「屋内原則禁煙」を掲げる方針だ。

このように混迷する現状をチャンスと捉えるのが、株式会社キュア・アップの最高開発責任者(CDO)であり、医師でもある鈴木晋氏だ。同社は医療機関向けに、病気を「治療」することを目的としたアプリを開発している。

慶應義塾大学医学部卒。面白法人カヤック、東京大学医科学研究所などで開発を経験する。2014年、代表の佐竹晃太氏のビジョンに共感して創業メンバーとしてジョイン。技術選定から開発・運用など開発全般を指揮する。

日本では2014年に薬機法が一部改正され、治療目的のアプリが医療機器として保険適用の対象となった。同社も2019年夏を目安に保険適用の承認を得たい考えだ。しかし、「アプリで治療」とは、実際には何をすることなのか。「アプリは医薬品、医療機器(ハードウェア)に次ぐ、第三の治療の選択肢になる」「医師がソフトウェアを処方する時代が訪れる」とビジョンを明確に語る同氏に、具体的な治療のステップと、医療の本丸である治療行為を対象にするビジネスについて尋ねた。

生活を変える2つのアプリ

禁煙外来で行われる従来の治療は、12週間(3カ月)が基本その間に診察を5回受けることになる。初回の診察では、まずニコチン依存症の有無をチェック。また、息に含まれる一酸化炭素の量を調べる。以降の診察では、医師が患者の禁煙状況の確認や体調チェック、一酸化炭素量の測定、禁煙を継続するためのアドバイス、禁煙補助薬の効果の確認、副作用の対応などをする、という流れが一般的だ。

このように、どちらかといえば地道な治療だ。しかし、ある調査結果によれば、全5回の診察をすべて受けた人の禁煙達成率は約50パーセント。逆に、初回で断念した人では10パーセント以下。このことからも、継続性が禁煙治療のカギになることがわかる。

「ニコチンの依存性はコカインよりも高いとされます。誤解されがちですが、根性や努力で禁煙するというのは、実は難しいのです」と鈴木氏はいう。そんな依存性を打破するのが、キュア・アップが開発する医療機関向けアプリ「CureApp禁煙」だ。本アプリでは、実は他のアプリでは一般的な機能が応用されている。

2014年7月創業のヘルステック・ベンチャー企業。医療機関向けに禁煙アプリ「CureApp禁煙」・脂肪肝治療アプリ「CureApp脂肪肝」を開発する。【URL】https://cureapp.co.jp

まずは「チャットナース」という機能。これはチャットbotのようなもので、たとえば、「吸いたくなった」とメッセージを送ると、「どうして吸いたくなったのですか」という質問や、「つらいですよね」という共感のコメントが返ってくる。また、部屋の掃除をすすめられることもある。

「禁煙中、無性にたばこを吸いたくなるのは、最初の5分間といわれています。その5分間を吸わずに過ごせれば、吸いたい欲求が収まる。だから、気を紛らわせ、場合によっては(部屋の掃除などの)具体的な行動にまで落とし込んであげるのです」

また、プッシュ通知でアラートを表示したり、動画を活用した「学ぶ」機能で禁煙の知識を身につけたりもできる。このアプリによって外来治療が効率化され、実際に禁煙達成率も向上するという。

「これまで、禁煙治療の診察は、来院された患者さんに“(禁煙)できていますか?”と聞くことから始まっていました。しかし、このアプリで日記や達成状況をあらかじめ医師と共有しておけば、その必要はありません。日常生活そのものが治療になるともいえます」

次に、肝臓の組織が硬くなってしまう「肝硬変(かんこうへん)」という病気は、一般的にアルコールの飲み過ぎで起きるイメージがある。しかし、実はアルコール以外の理由で起きる「NASH」という肝臓の病気があり、これが進行すると肝硬変や肝がんになることもある。どちらも、死亡リスクの高い病気だ。

NASHの患者は、国内に100~200万人ともいわれる。問題なのは、現状NASHには有効な薬がないこと、そして、肝硬変などになるまでは症状もないこと。つまり、命に関わる状態になるまで、患者は「治療しよう」と思わないのだ。

NASHの進行を防ぐには、生活習慣を改善するしかない。しかし、この「生活習慣の改善」が難題であることは、読者の皆さんもよくご存じだろう。そこで、キュア・アップのNASH対策アプリ「NASH App」は、「患者の考え方を変える」ことに特化している。

「たとえば、多くの健康管理アプリでは、毎日の食事や体重を記録することを求められますよね。しかし、これはなかなかの手間。場合によっては、健康になることよりもハードルが高いのではないでしょうか」

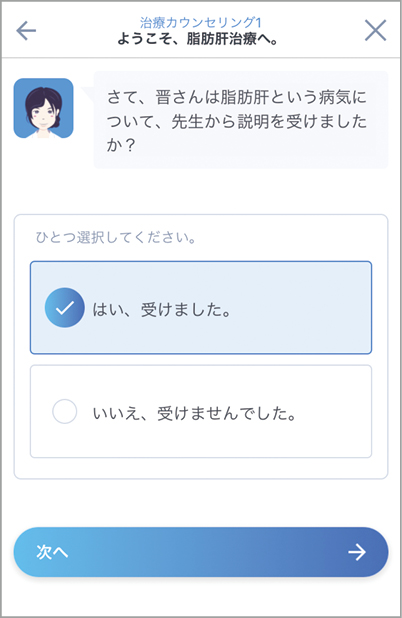

そこで、NASH Appでは、まずチャットbotと対話をする。患者の回答を医学的知見を搭載したアルゴリズムが解析、悪い生活習慣の原因になる「認知のクセ」を見つけ出す。それを是正することで、「一生の生活を変える」サポートをするのが狙いだ。

喫煙は深刻な死亡要因だ。それにも関わらず、禁煙を成功させるのに必要不可欠な心理的依存を治療するためのサポートは「未だ十分ではない」という。「CureApp禁煙」では、吸いたい気持ちをチャットで伝える機能や、ユニークな動画を活用した「学ぶ」機能などが搭載されている。

「業務効率化」ではなく「治療」

キュア・アップが展開するのは、主に保険適用となる医療アプリを提供するビジネス。そのため、まずは行政の承認を得る必要がある。鈴木氏は「医薬品よりは速いが、それでも一般的なアプリをマネタイズするよりはどうしても遅くなる」という。

「そこでチェックされるのは、当然のことですが、アプリが病気に“効く”ということ。実際にアプリに治療効果があることを示さなければいけません。また、薬などで高騰する医療費を削減できるのも、アプリのメリット。行政にはそれらをアピールしています」

行政の承認を受けるためには、病院と提携し、臨床実験や治験といわれる実証実験を行う必要がある。それゆえ、協力病院との関係性も、事業の重要なポイントとなる。

「現場のプロである専門の医師の知見は、アプリの開発・改善に欠かせません。どちらのアプリのコンテンツも、協力病院の医師らの監修を受けて開発しました」

同社のアプリは慶應義塾大学呼吸器内科教室(禁煙)、東京大学医学部附属病院(NASH)と共同開発されたもの。同社では大手製薬会社や医療機器メーカー出身で、行政や病院との調整を経験したメンバーが多数活躍している。

医療業界へのテクノロジー導入はビジネストレンドでもあるが、ひと口に「医療IT」といってもさまざま。当連載でも紹介してきたように、他社が医療の周辺領域を狙う中、なぜ、あえてアプリでの「治療」にこだわるのか。

「“ITで医療の業務効率化をする”というアプローチは昔からありました。紙カルテから電子カルテへの移行などはその最たる例でしょう。でも、その領域は自分たちでなくてもできる。医師でもある佐竹や私は、その先の治療にフォーカスしようと考えました」

疾病構造が感染症中心から生活習慣病中心に推移していることは、医療関係者であれば周知の事実だ。現在の対象は「禁煙」「NASH」のみだが、このアプリは他のさまざまな病気に横展開できるフレームワークといえる。

電子カルテのように特化した医療ビジネスは、それ自体が権威化してしまい、結局、次のレガシーを生むだけという悪循環になりがちだ。しかし、転用を前提としたビジネスモデルを構築すれば、総体として大きな利益を上げることもできるだろう。

手をつけにくいかと思われた「治療」の領域にも、テクノロジーが入り込む余地はまだまだある。キュア・アップのアプリは、病気だけでなく、ビジネスにおける依存や考え方のクセも気づかせてくれるのだ。

同社はBluetoothで禁煙治療アプリと連動する呼気一酸化炭素濃度の測定器も開発している。従来禁煙外来でのみ行われていた測定を個人が毎日自宅で行えることで、モチベーション向上と、成功判定の正確性向上を狙う。

![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)