とある1枚の図が、ネットミームとして世界中に拡散されている。それは、Appleのロゴの中にフィボナッチ数列が隠されているというものだ。

フィボナッチ数列は、“人間がもっとも美しいと感じる比率”と言われる「黄金比」と密接な関係がある。Appleのロゴは本当に黄金比を使ってデザインされているのだろうか。これが今回の疑問だ。

※この記事は『Mac Fan 2024年1月号』に掲載されたものです。

ネットミーム化したAppleのロゴ。そもそもフィボナッチ数列とは?

「Appleのロゴには“フィボナッチ数列”が隠されている」という話を耳にしたことはあるだろうか。フィボナッチ数列とは、1202年にイタリアの数学者レオナルド・フィボナッチが提案した、「ウサギの子どものつがいは12カ月で何組まで増えるか」という問題から生まれた数列だ。

ウサギのつがいは生まれて2カ月後から毎月1つがいのウサギを産む、という条件で毎月のつがいを数えると「1、1、2、3、5、8、13、21、34…」となり、この数列は必ず前2つの項の和になる。たとえば、13の項はその前2つである5+8の和であり、21の項はその前の2つである8と13の和だ。

1611年、天文学者ヨハネス・ケプラーは、花びらやひまわりの種の並びがフィボナッチ数列になっていると発見し、「深淵の贈り物」「聖なる幾何学」と呼んだ。また、巻貝の巻き方もフィボナッチ数列だと知られている。

自然界に見られるフィボナッチ数列。黄金比との密接な関係

なぜ自然界にフィボナッチ数列がみられるのか。それは、フィボナッチ数列と人間がもっとも美しいと感じる比率「黄金比」が密接な関係にあるからだ。フィボナッチ数列の各項の比を計算していくと、黄金比に収束する。つまり、美しい自然は黄金比でできていて、背後にはフィボナッチ数列が隠されているというわけだ。

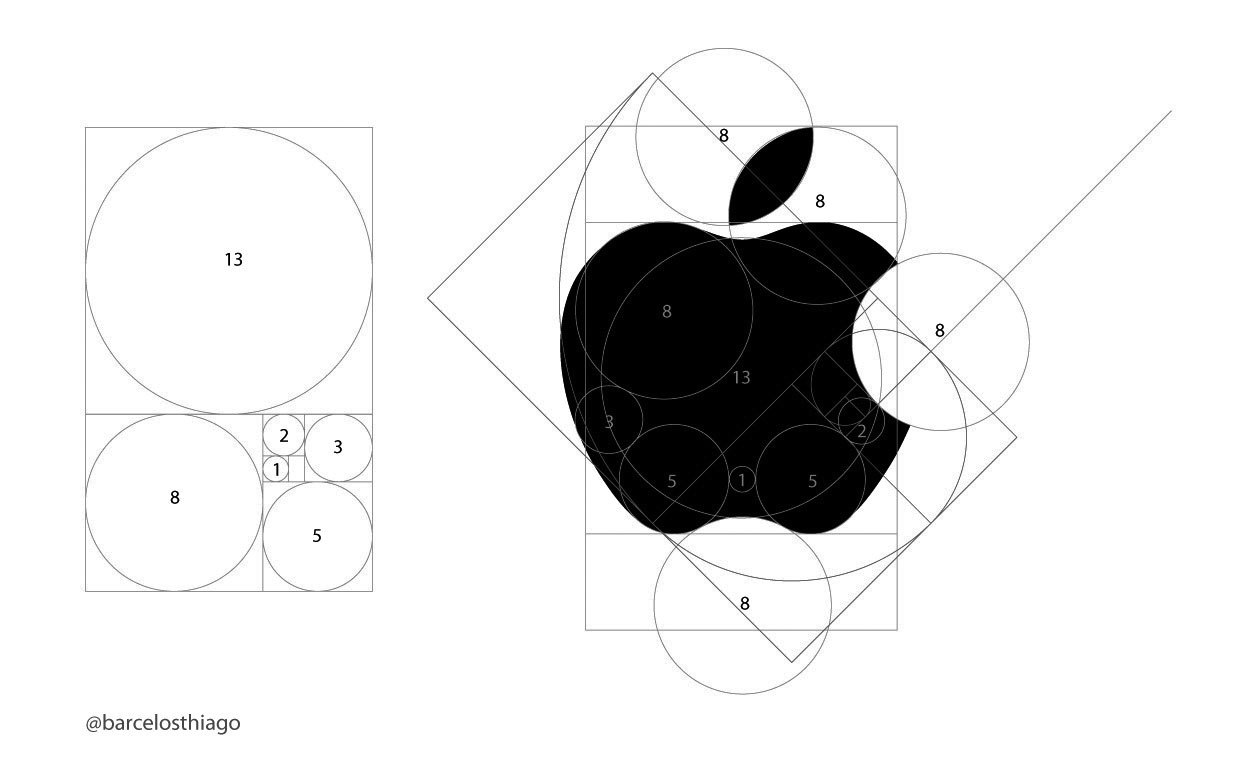

そして2011年6月18日、ブラジルのプロダクトデザイナーであるチアゴ・バルセロス(Thiago Barcelos)氏が、SNS「Tumblr」に投稿した図が話題となった。「素晴らしすぎるAppleロゴのデザイン」というテキストが添えられているだけだが、明らかにAppleのロゴがフィボナッチ数列による円で構成されていることを示している。

Appleのロゴは黄金比をベースにしているから美しく、究極の完成度を実現している、というのはいかにもAppleらしい話だ。そのため、この図は現在もネットミームとして拡散され続けている。

一定のロジックがあるAppleのロゴ。しかし、ミーム化した図には矛盾点が多い

個人的に興味を惹かれたのは、黄金比が使われているということよりも、Appleのロゴが一定のロジックを持って制作されているということだった。

つまり、ベクターデザイン系のツールを使ってフィボナッチ数列に沿った大きさの円を描き、それを一定の法則で並べればAppleのロゴを描ける。ならば料理のレシピのように手順化できるし、描いている様子をタイムラプス撮影すれば面白いムービーができるのでは、と考えた。

そこでまず、手作業で黄金比の円を用いてAppleロゴを描くことに挑戦したのだが、大きくつまづくことになった。バルセロス氏の図は、よく検証すると矛盾点が多いのだ。左側に傾いた長方形はフィボナッチ数列を可視化したもので、これがロゴを描く際の補助線になっているが、サイズは恣意的である。

本来ならばロゴの中心にある13の大きさの円と長方形の横幅が一致していなければならないが、そうはなっていない。そのほかの円も、中心が何かの補助線の交点になっていなければならないがそうはなっておらず、円の位置は目測で置いているように見える。

しかも、フィボナッチ数列として13までの項が使われているが、これでは少なすぎて収束が十分ではない。そのため前項との比は1.625であり、黄金比には近づいていないのだ。これは一体どういうことだろうか。

ロゴをデザインしたロブ・シャノフの証言。「ほとんどフリーハンド」

Appleのロゴをデザインしたのは、ロブ・ジャノフ(Rob Janoff)氏であることはよく知られている。ジャノフ氏は、フォルクスワーゲン、ニュース放送局のCNBC、FedExなどのロゴのデザインを手がけた人物だ。

2020年7月、ジャノフ氏はグラフィックデザイン関連のニュースサイト「Creative Bits」のインタビューでこう語っている。

「当時は鉛筆と紙、糊とカット紙、ペンなどあらゆるものを使っていました。(中略)ほとんどフリーハンドでやりました」

また、Appleのロゴは6色ストライプからガラス風、アクア風、モノクロームと何度か大きく変更されている。そういったデザインの変更についても「リンゴの形は、80年代初頭の元のデザインから少し変わりました。デザイン事務所のランドーアソシエイツが変更を行っています。色を明るくしたり、形をより対称的に、より幾何学的にしたのです」と話している。

おそらく、ジャノフ氏はフィボナッチ数列や黄金比は意識せず、自分の美的感覚でAppleのロゴを造形したのだろう。しかし、のちにデザイン事務所が黄金比などを取り入れた可能性はあるかもしれない。ただ、それでもやはりおかしい部分があるのだ。

実際のAppleロゴを用いて検証。バージョンによって、明らかなズレを発見した

ちなみに、AppleのロゴはWikipediaにパブリックドメインとして収録されている。Wikipediaの見解によると、多くの企業ロゴは図形や文字の組み合わせのため著作物としての要件を満たさない。そのためパブリックドメインとして扱われるので、誰でも自由に使用できるそうだ。

さて、Appleのロゴと黄金比の“おかしい部分”の話に戻ろう。Wikipediaに掲載されているロゴと、[option]+[shift]+[k]キーで入力できる「」の文字を重ね合わせてみると、明らかにズレがあった。つまり、Appleのロゴはバージョンによってその形が微妙に違っているということがわかる。

デビット・コール氏の検証。Appleロゴの曲線は、フィボナッチ数列とかなりズレている

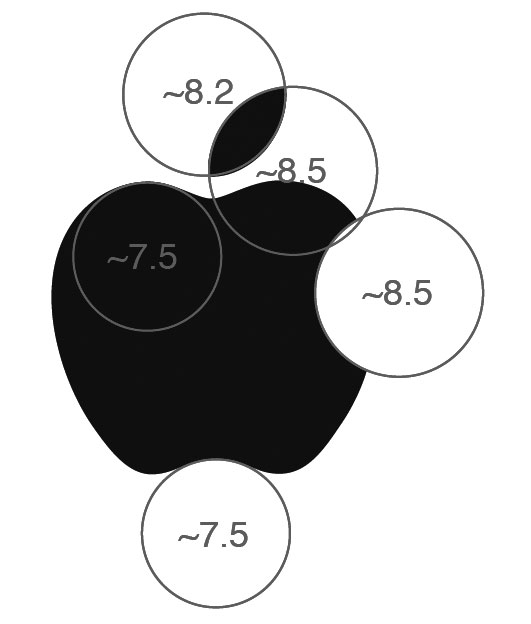

この問題に気づいたのが、米国のナレッジコミュニティ「Quora」の元デザイン責任者デビット・コール(David Cole)氏だ。彼はQuoraや世界的な経済誌「Forbes」などでこの謎に言及している。

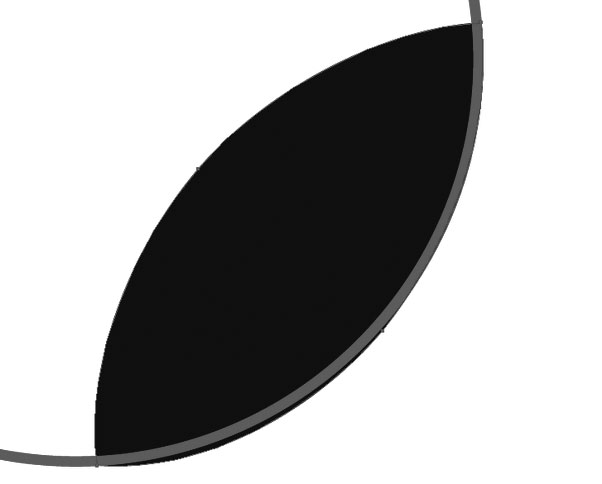

コール氏はさらなる検証を進め、Appleのロゴの葉っぱ部分の曲線は円弧ではないと結論を出した。Appleロゴを構成する曲線を注意深く調べ、最適な円の大きさを割り出すと、フィボナッチ数列とはかなりずれた数値になったのだ。どうも、Appleのロゴがフィボナッチ数列、および黄金比を基礎としてデザインされているという話はかなり疑わしい。

人間の美的感覚が産んだAppleのロゴ。人を魅了する美しさの正体

前提として、Appleのロゴと黄金比が関係しているというバルセロス氏の発見に、ケチをつけようとしているわけではない。むしろ、世界中のデザインに興味がある人たちに新しい視点を提供してくれた功績は、感謝すべきことだと思っている。

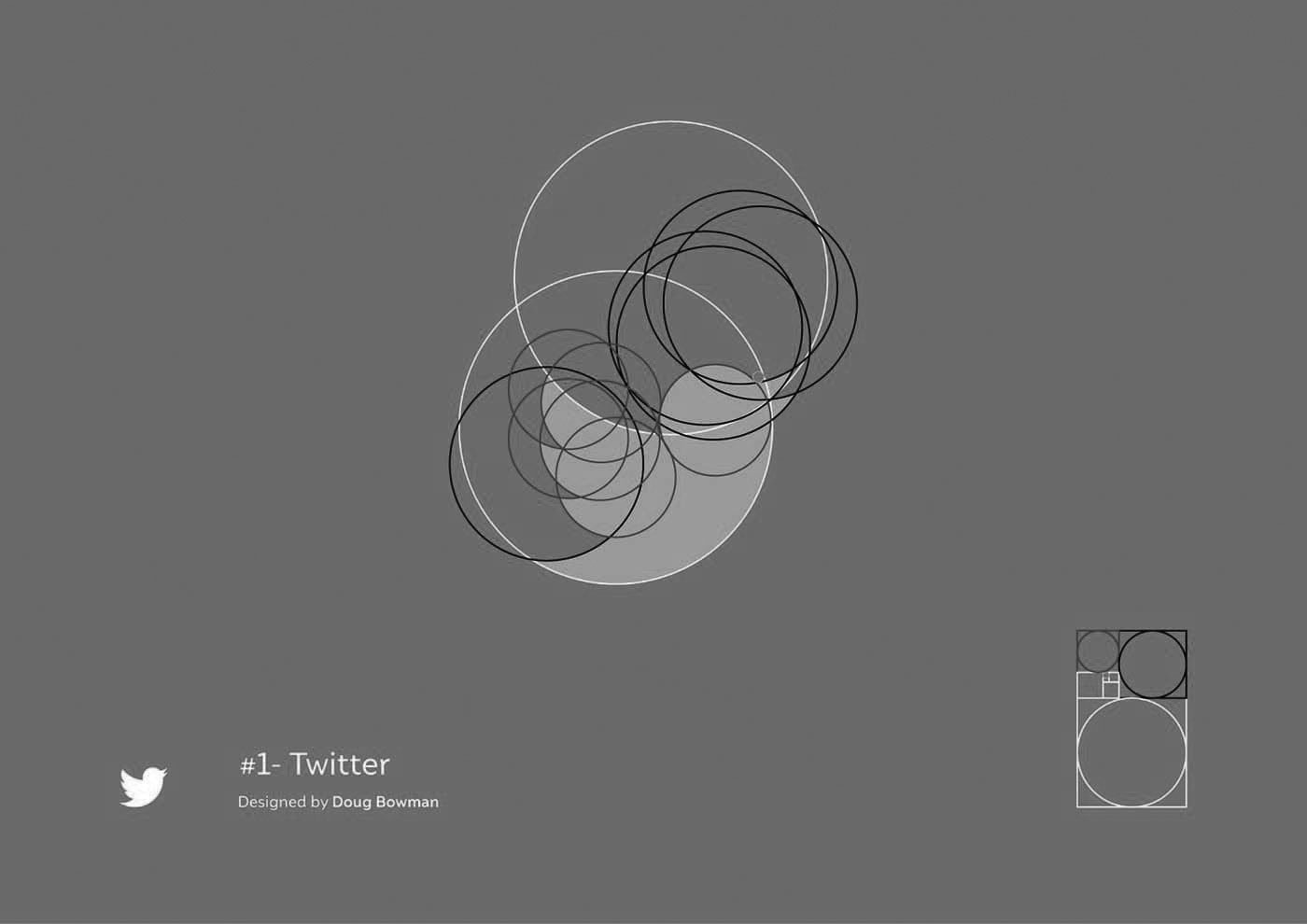

現在では、黄金比などに基づいた幾何学図形を補助線としてロゴをデザインするというのは当たり前の手法になった。そして、多くのデザイナーが研究を続けている。

そうなっているのは、Macを筆頭とする優れた性能を持つコンピュータと、「Adobe Illustorator」などの素晴らしいツールが存在するからこそだ。

面白いのは、ジャノフ氏がAppleのロゴをデザインした1977年にはまだMacは存在せず、ジャノフ氏は自分の中にある美学に基づいてデザインしたということ。それを元に、デザイン事務所が幾何学的的要素を追加していった。

人を魅了するロゴは、人間の美的感覚と幾何理論の両方を必要としている。

おすすめの記事

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。