※この記事は『Mac Fan 2020年9月号』に掲載されたものです。

各プロセッサのコア数も性能設定も自由自在

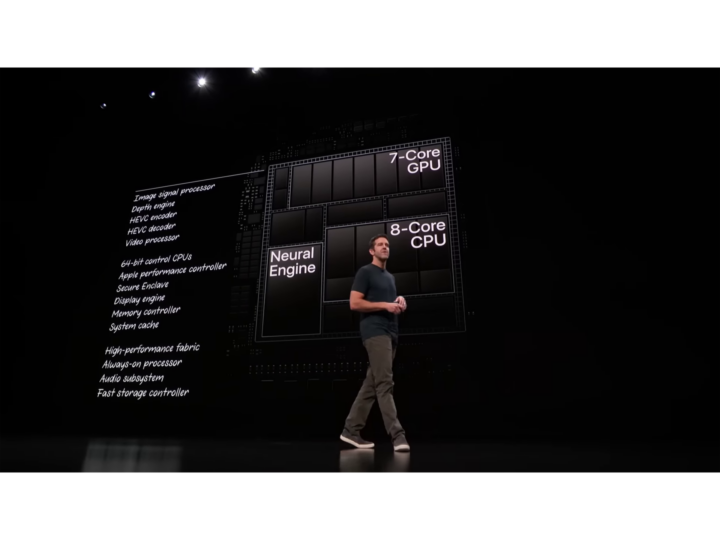

Appleシリコンの強力かつ最大の特徴は、それを使うApple自身がプロセッサのスペックを自由にデザインできる点だ。たとえば搭載する高性能コアや高効率コアのコア数や動作速度、あるいはGPUコアのコア数、接続するメモリのチャンネル数など、用途に合わせてApple自身が設計することができる。

実際にAppleはiPhone用のApple Aプロセッサと、iPad Pro用のApple AXプロセッサとで高性能コア数やGPUコア数を変えて性能を最適化している。また、両者では内蔵するメインメモリ用LPDDR4 SDRAMのチャンネル数を変更し、演算ユニット数増加に見合ったメモリアクセス帯域の強化を行っている。

さらに発熱量の増大に合わせてパッケージング技術も変更され、Apple AXプロセッサには熱伝導率を向上させるためのヒートスプレッダが設けられている。当然Mac向けのAppleシリコンでも、用途に向けた演算ユニット数の最適化やメモリ帯域の拡大が実施されるだろう。

おそらく高性能コアは最小4コアから最大16コア程度まで、GPUコアは最小7コアから最大16コア程度まで展開されると推測される。これに合わせて冷却システムも見直され、従来以上の多コアプロセッサでは冷却ファンが必要になるかもしれない。

またメモリ帯域も一層必要になり、トリプルチャンネルやクアッドチャンネルのメモリ構成、もしくはHBM2EやHBM3といった次世代広帯域メモリが採用される可能性もある。

画像:iFixit

画像:iFixit

新たな機能の追加もAppleの思いどおりに

Appleシリコンで自由度が高いのは、演算ユニットの数やメモリ帯域だけではない。Appleはさまざまな機能を実現するIP(Intellectual Property)モジュールを自社で開発しており、これらを自社プロセッサに組み込んできた。

それを代表するのが従来のIntel Macに搭載されていたApple T2セキュリティプロセッサだ。Apple T2には、デュアルチャンネル高性能SSDコントローラ、Secure Enclave、オンザフライ暗号化エンジン、オーディオプロセッサ、イメージプロセッサ、HEVCエンコーダ、システム管理コントローラ(SMC)などが統合されているが、実はこれらはAppleシリコンへの採用が予定されているものばかりだ。

つまりAppleシリコンとは、Apple Aプロセッサで培われた高性能な演算ユニット群、広帯域のメモリシステム、そしてApple T2譲りの高性能セキュリティプロセッサなどを統合したものと言えるだろう。さらに用途に応じて機械学習ユニットであるNeural Engineを必要なコア数だけ統合することもできる。

必要な機能は外部チップで実現しなければならないIntelプロセッサとは異なり、自社設計のAppleシリコンではデバイスに求められる機能や性能に応じて、必要なモジュールを必要なだけ組み込むことが可能になるわけだ。

画像:iFixit

※こちらの連載は、毎週土曜日18時に公開する、計7回の連載です。

おすすめの記事

著者プロフィール

![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)