この記事は『Mac Fan 2020年9月号』に掲載されたものです。

徹底したSoC化

Appleシリコンは現在のiPhoneやiPadに使用されているApple Aプロセッサをベースに開発されると思われることから、チップ内部に多くの周辺回路を統合したSoC(System on a chip:システム オン チップ)と呼ばれるプロセッサになる見込みだ。

Intelコアプロセッサもリリース当初から見れば、GPU(統合グラフィックス)を含めた多くの機能をチップに統合しているが、Appleシリコンに比べればその集積度はかなり低い。

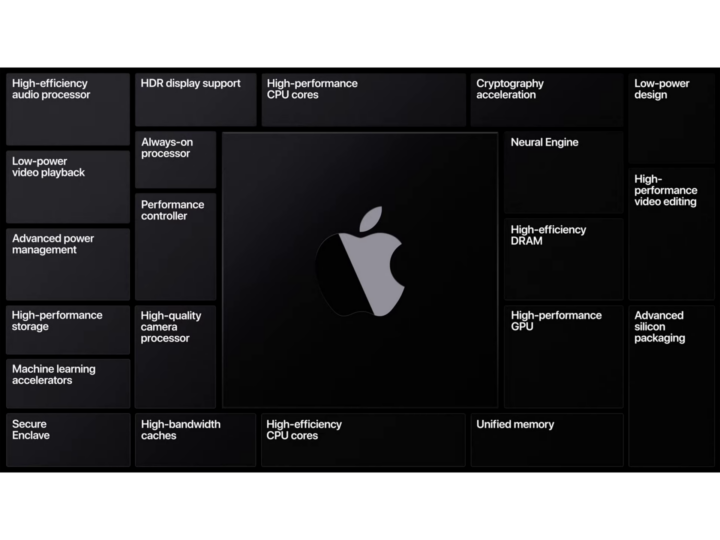

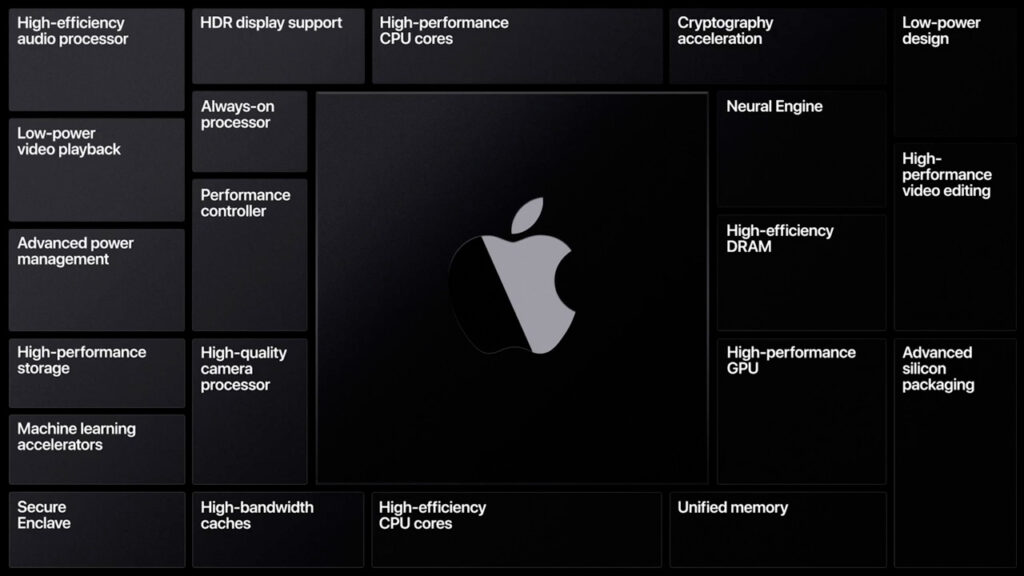

2020年に開催されたWWDCでは、Appleシリコンに統合される主な機能が紹介されている。内蔵SSD性能の決め手となる高性能ストレージコントローラ、セキュリティプロセッサ(Secure Enclave)、暗号化エンジン、機械学習アクセラレータ(Neural Engine)、高効率オーディオプロセッサ、高画質カメラプロセッサなど、Intelプロセッサには統合されていない多くの機能を備えている。

これらのほとんどは、本来iPhoneやiPadの主要機能のために開発されたものだが、最新のパソコンでも求められる機能が多い。Appleシリコンを使えば、それらの機能を部品を増やさずにMacに搭載できるようになる。

部品点数の削減によるさまざまなメリット

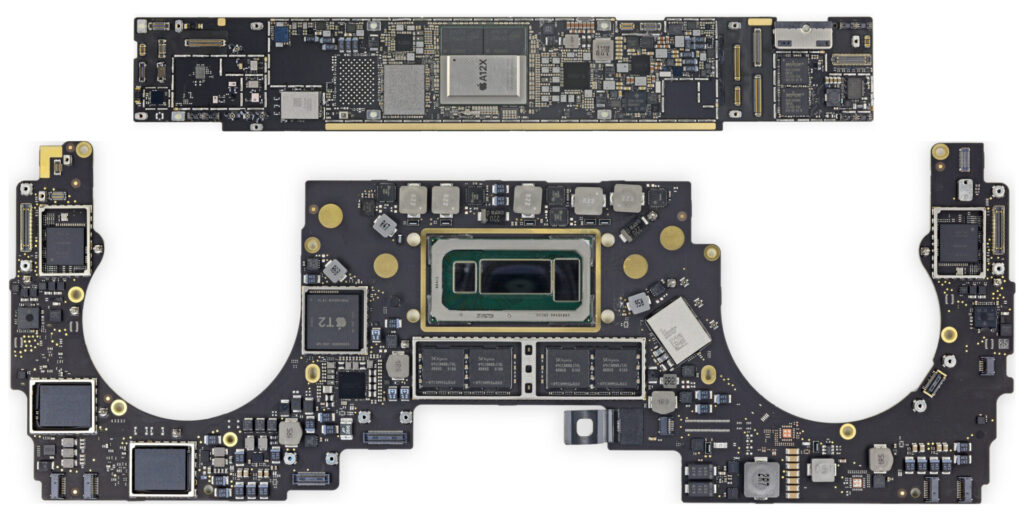

周辺回路の多くをプロセッサチップ内部に統合することで、Appleシリコンを採用したMacでは大幅なロジックボードの小型化が可能だ。実際にMacBook ProとiPad Proのロジックボードのサイズを比較してみると、そのことがよくわかる。

たとえばiPad Pro(11インチモデル)のロジックボードの面積は、ほぼ同じ性能・機能のMacBook Pro(13インチモデル)のおよそ40%。さらにMacBook Proに搭載される冷却ファンや放熱フィンの面積を加味するとその差は4倍近くに拡大し、いかにAppleシリコンのスペース効率が優れているかが見て取れる。

画像上:iFixit、画像下:iFixit

部品点数の削減とロジックボード面積の縮小がもたらすメリットは数多い。部品点数の削減は部品全体のコストを低減すると同時に、機器の故障リスクを減らせるメリットがある。部品点数が減れば部品のフットプリントが減り、ロジックボード自体の価格と部品実装コストを同時に削減できる。

ロジックボードの面積が小さくなることで、製品内部の部品レイアウトの自由度が高くなり、結果としてより薄くて軽いデザインや、あるいは空いた空間にさらにバッテリを搭載して駆動時間を延ばしたり、新たな機能を内部に搭載することも可能だ。

※こちらの連載は、毎週土曜日18時に公開する、計7回の連載です。

おすすめの記事

著者プロフィール