目次

- MacBookのトラックパッドのクリック感など、Appleデバイスの体験を支えるTaptic Engine

- Taptic Engineのメリットとデメリット。Appleデバイスの内部を見ると、そのパーツはかなり大きい

- Apple Watchの内部は、約4分の1がTaptic Engine。バッテリ時持続時間が短い要因では…?

- “短く鋭い振動”は、さまざまなシーンで活躍。iPhoneの着信音がわかりやすい

- かつての携帯電話は、バイブレーションが激しくうるさかった。その影響で不安症状を訴える人も

- iPhoneの通知は“驚きにくい”。それは、Taptic Engineによる予告振動の効果だ

- iPhoneユーザがTaptic Engineの恩恵を受けるシーン。オフにするのはもったいない

- MacBookの触覚フィードバックは見事。“再現”とわかっていても、誤認する

- Vision Proの体験にも“触覚”を。空間コンピュータを日常にするために必要なこと

MacBook、iPhone、Apple Watchには、Taptic Engineが搭載されている。このTaptic Engineは、“触覚フィードバック”を実現するための仕組みだ。

Appleは、これを単なるギミックなどではなく、デバイスにとって極めて重要な要素だと考えている。たとえばApple Watchでは、Taptic Engineがなければバッテリをかなり大きくすることが可能だ。それでもAppleは、Taptic Engineを採用している。

本記事では、触覚フィードバックがユーザにもたらす価値、そして今後のコンピュータ体験の考察をもとに、その理由に迫っていく。

MacBookのトラックパッドのクリック感など、Appleデバイスの体験を支えるTaptic Engine

MacBookのトラックパッドのクリック感、iPhoneやApple Watchの触覚フィードバックなどを担っているのは、Taptic Engineというシステムだ。

触覚を制御する技術のことはHapticsと呼ばれるが、Appleは、タップして触覚フィードバックが得られるパーツのことをTaptic Engineと呼んでいる。

従来、携帯電話のバイブレーションは、ERM(Eccentric Rotating Mass)モータが使われていた。これは偏心質量回転モータと呼ばれるもので、モータの軸に歪んだ形状のおもりがついている。洗濯機で脱水をするとき、洗濯物が偏っていると、洗濯機がガタガタと暴れ出す。あれと同じ原理で振動を生み出していた。

Taptic Engineのメリットとデメリット。Appleデバイスの内部を見ると、そのパーツはかなり大きい

一方、Taptic EngineはLRA(Linear Resonant Actuator=リニア共鳴アクチュエータ)が使われている。これは、バネにおもりをつけ、電磁石で直線方向に振動させる仕組みだ。ギターの弦が振動して音(振動)を出すようなイメージである。

LRAには数々の利点があり、Appleがこの原理を用いたTaptic Engineを採用するのは当然だ。しかし実際のTaptic Engineを見ると、Appleの“執念”のようなものを感じる。

なぜなら、Taptic Engineは意外に大きなパーツだからだ。iPhoneに搭載されているTaptic Engineを見ると、これがなければ、もうひとつぐらいカメラユニットを搭載できそうなぐらいの大きさがある。

Apple Watchの内部は、約4分の1がTaptic Engine。バッテリ時持続時間が短い要因では…?

さらに驚くのはApple Watchだ。全体の4分の1ほどがTaptic Engineで占有されている。かなり改善されてきてはいるが、Apple Watchといえば、バッテリ容量の小ささが弱点と言われ続けている。Taptic Engineの搭載をやめ、その分バッテリを大きくすれば、バッテリ持続時間はかなり改善されるはずだ。

それでもAppleは、Taptic Engineの搭載をやめない。バッテリ持続時間を削ってでも、触覚フィードバックが重要だと考えているのだ。

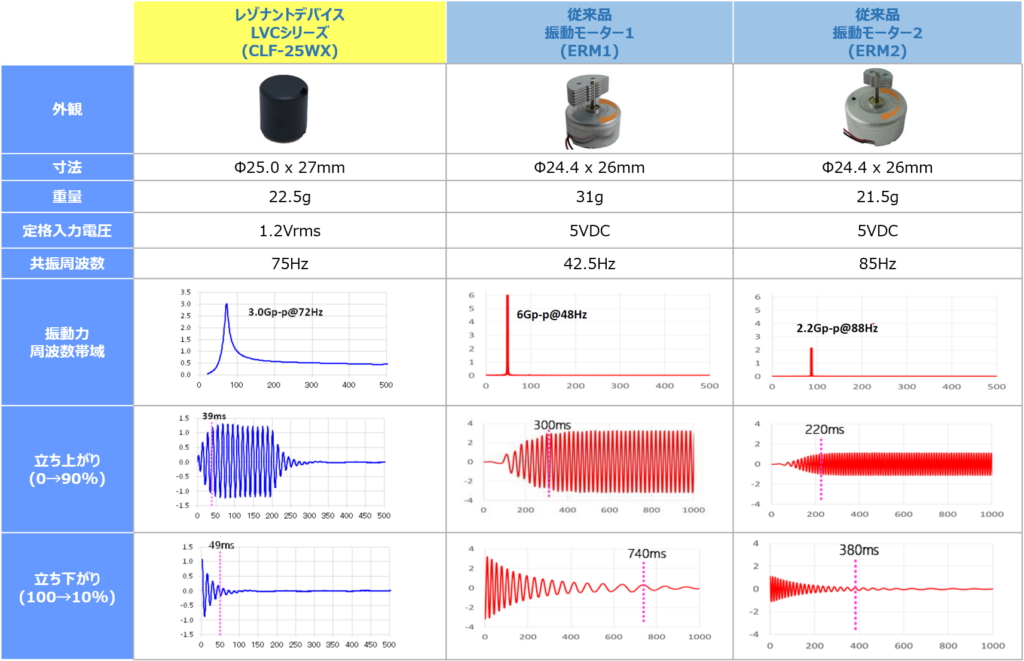

Taptic Engineの最大の特徴は、従来のバイブレーションが「振動」しか作り出せなかったのに対し、「触覚」が作り出せることだ。Taptic Engineと同様のレゾナントデバイスを開発する「ミネベアミツミ株式会社」のWebサイトに、わかりやすい比較表があった。

●リニア共鳴アクチュエータ(LRA)と偏心質量回転モータ(ERM)の違い

注目していただきたいのは、立ち上がりと立ち下がりの鋭さだ。レゾナントデバイスは、わずか39ミリ秒で求める振動周波数の90%に達する。一方、従来のERMでは300ミリ秒=0.3秒もかかってしまう。0.3秒ともなると、人間が知覚できるほどの時間だ。

また、立ち下がりも同様である。つまり、Taptic Engineは鋭い振動を生み出せる。バイブレーションは「ブーン」という振動しか生み出せないが、Taptic Engineは「コツ、コツ」という短く鋭い振動=触覚を生み出せるわけだ。

“短く鋭い振動”は、さまざまなシーンで活躍。iPhoneの着信音がわかりやすい

Appleは、この短く鋭い振動を着信音でも非常にうまく使っている。iPhoneの「設定」アプリ→[サウンドと触覚]で[着信音]を選び、さまざまな着信音を再生しながら、サウンドと触覚フィードバックの関係を確かめてみていただきたい。

着信音が再生する前に、短い「コツ」という触覚フィードバックがある。それから着信音が再生され、バイブレーションが始まるように設計されていることがわかるはずだ。この「コツ」という短く小さい予告振動が、極めて重要な働きをしている。

かつての携帯電話は、バイブレーションが激しくうるさかった。その影響で不安症状を訴える人も

スマートフォン以前の携帯電話の時代を知っている方は、こんな経験をしたことがあるはずだ。テーブルの上に置いた携帯電話に着信があり、突然、大きな音を立てて振動し始める。びっくりしてしまい、「心臓に悪い」と感じる。手に持っていた場合も、突然振動し始め、びっくりするということがあったはずだ。

これにより、携帯電話の着信に恐怖する「テレフォノビア」という不安症状まで語られるようになった。この不安症が高じると、着信もないのに着信音が鳴っているような幻聴が聞こえたり、バイブレーションが始まったような幻触を感じるようになる。

スマートフォン時代になって聞かれなくなったが、当時はこの不安症状を訴える人がかなりの人数にのぼった。不安症とまではいかずとも、幻聴や幻触を感じた経験がある人は多いのではないだろうか。

iPhoneの通知は“驚きにくい”。それは、Taptic Engineによる予告振動の効果だ

ところが、Appleの着信音は、音が再生される前に予告の「コツ」がある。これが大きい。人はその予告振動に気がつかないかもしれない。しかし、何かを感じて、意識の何%かがiPhoneに向かう。それから着信音と振動が始まるので、びっくりしにくいのだ。

面白いことに、タイマーのアラームではこのような予告の「コツ」は設定されていない。アラームは自分で設定するものなので、鳴ることがわかっている。つまり、すでに意識がタイマーに向かっており、驚きにくいからだ。とても小さな工夫だが、大きな効果をもたらすデザインだと思う。

ちなみに、手元にある複数のAndroidスマートフォンを確認したところ、Appleのような予告の「コツ」を入れているものはなかった。デバイスの品質とは、こういうところがきちんとデザインされているかどうかで決まるのだ。

iPhoneユーザがTaptic Engineの恩恵を受けるシーン。オフにするのはもったいない

iPhoneのTaptic Engineは、iPhoneのボディに共鳴する周波数に調整してある。そのため、iPhone全体が振動をするように感じる。触覚フィードバックはバッテリを消費させるからと、設定でオフにしている方もいるしれない。しかし、それはあまりにもったいないことだ。触覚フィードバックをオンにすることで、iPhoneの使いやすさは大きく変わる。

たとえば、キーボード入力をするときにオンにしておくと、キーにタッチするたびに極めて小さい「コツ」という反応が返ってくる。さまざまな研究で、この触覚フィードバックがあることで、誤入力率が3割前後減るという結果が出ている。

また、長い文章をスクロールする際は、フリックしていくのではなくスライダーバーをつかんで一気に移動したい。しかし、なかなかバーが掴めず難儀した経験がある人もいるだろう。これも、バーを掴むと「コツ」という反応があるため、掴んだことがハッキリわかるのでイライラしない。

また、Face IDが認証完了したときに触覚フィードバックを返すようにする設定もおすすめだ。認証失敗に気付かず、困惑することが減るだろう。

触覚フィードバックの「コツ」は、短く小さい。そのためうるさく感じることは少なく、むしろさまざまなシーンで安心感を与えてくれる。

MacBookの触覚フィードバックは見事。“再現”とわかっていても、誤認する

また、見事としかいいようがないのが、MacBookが内蔵するトラックパッドの触覚フィードバックだ。

クリックすると、トラックパッドが沈み込むような感覚がある。はじめてTaptic Engine搭載のMacBookを購入したとき、知識としては「トラックパッドは可動せず触覚フィードバックでクリック感を再現している」と知っていたのに、半年ほどの間、自分のMacBookはトラックパッドが実際に機械的に動いていると思いこんでいた。それほどリアルなクリック感がある。

かつて使っていたiPhoneのホームボタンも、押すとクリック感が返ってきていた。しかし、それは厳密にはクリック感ではなく、いつもの「コツ」という触覚フィードバックだ。

MacBookは、トラックパッドに共鳴する振動数の触覚を作り出している。しかしiPhoneの場合、本体に共鳴する振動数の触覚は作り出せるが、ホームボタンだけに共鳴する触覚は作り出せない。その差が体験に現れたのだろう。

それもあって、Appleはホームボタンを優れたインターフェイスだと考えなかったのかもしれない。結局、iPhone Xでホームボタンは廃止されてしまった。

Vision Proの体験にも“触覚”を。空間コンピュータを日常にするために必要なこと

2013年、AppleはiOS 7をリリースし、それまでの立体的なUI/UXから抽象度の高いフラットデザインに移行した。

それは、余計な視覚要素が排除され、操作に集中できるという素晴らしいものだった。しかし、副作用もある。それは抽象度が高まり、人間の身体感覚とのつながりが薄くなっていくことだ。

この身体感覚とのつながりは、今後ますます薄くなっていく。Vision Proが提供する空間コンピューティングは、空中にあるオブジェクトを手で操作する。まさに虚空をつかむデバイスだ。

これは、物珍しいうちは新鮮で洗練されたように感じられるだろう。しかし、それが日常になっていけば、人は常に不安を感じながら操作することになるだろう。Appleは、この不安を解消する仕組みを考案しなければならない。その有力な候補の一つが、触覚フィードバックなのだ。

だからこそ、Apple Watchはバッテリが物足りないという不満が寄せられながらも、Taptic Engineを外すことはできない。外してしまったら、それはAppleのデバイスではなくなってしまうからだ。

おすすめの記事

著者プロフィール

牧野武文

フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。

![なぜ、Macのキーボードには[Backspace]がないのか。そして、[delete]キーがWindows PCの[Backspace]と同じ挙動をする理由は?](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/03/1122048-256x192.jpg)