Appleデバイスの分解調査で知られる「iFixit」は3月3日、iPhone 16eの分解調査結果レポートを公開した。

その内容から明らかになったiPhone 16eの隠された魅力をご紹介しよう。

iPhone 16譲りの優れたメンテナンス性

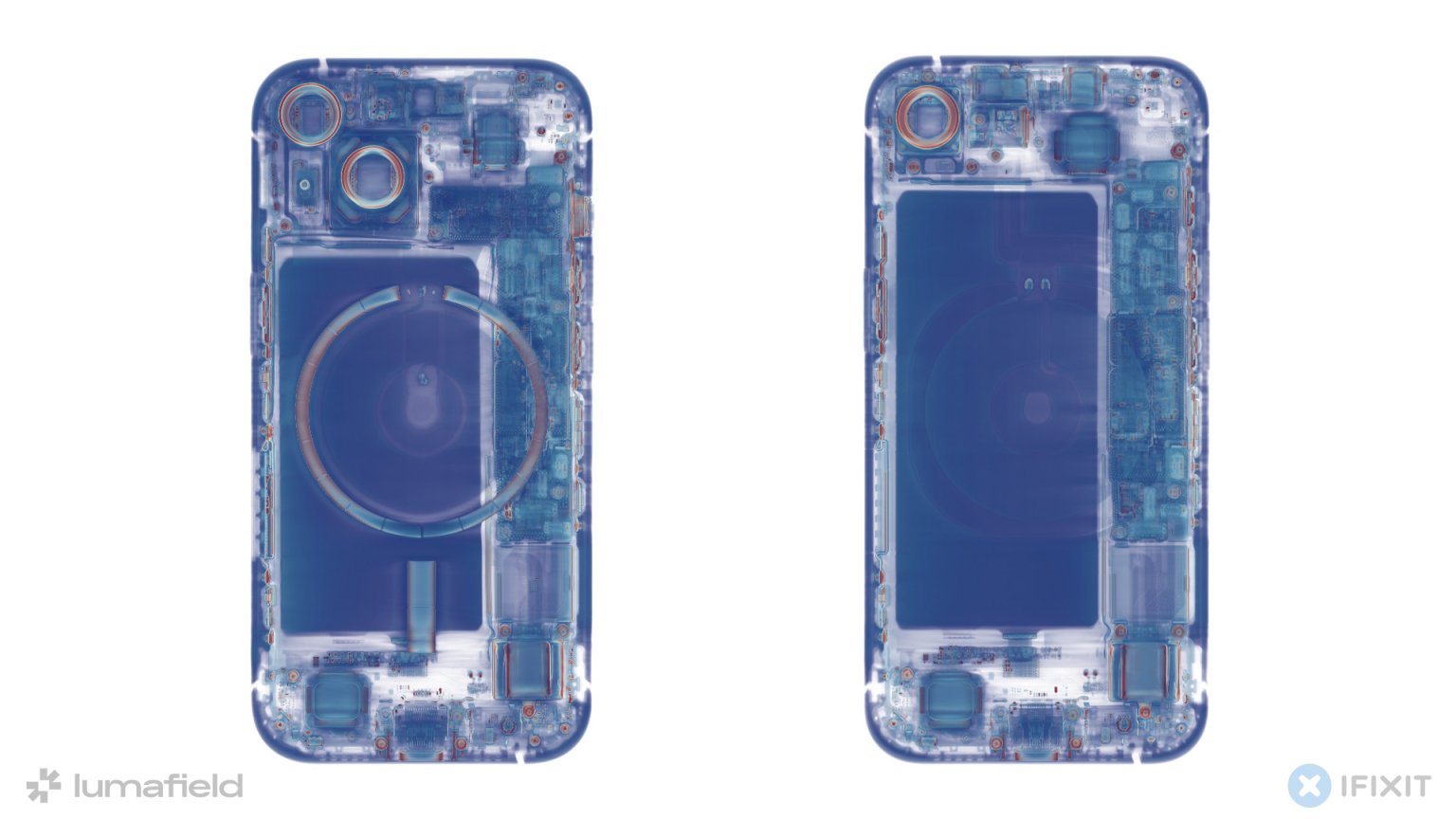

まず明らかになったのは、iPhone 14で採用されたインナーフレーム構造だ。

iPhone 13以前およびiPhone 14 Pro以前のモデルでは、ガラス製のリアパネルがサイドフレームに強力に接着されており、バッテリ交換などの修理を行う際には、タッチセンサを備えたOLED(有機ELディスプレイ)パネルを外さなければならなかった。

高価なOLEDパネルを外さなければ内部にアクセスできないことは、iPhoneを修理するうえで大きなリスクを伴っていたが、iPhone 14はこの構造を根底から見直し、両面のパネルをそれぞれ個別に取り外して内部にアクセスできるように改善され、内部パーツはインナーフレームに取り付ける構造に変更された。

この仕組みはiPhone 15以降およびiPhone 16 Proにも引き続き採用され、今回のiPhone 16eもメンテナンス性に優れたこの方法を採用している点は喜ばしい。

Photo●iFixit

さらにiPhone 16で初めて採用された、電気的に接着力を弱めることができる特殊なシールによってバッテリが固定される仕組みも導入された。

サービスマニュアルに従って決められた箇所に電圧を一定時間印加すると、バッテリを接着しているシールの接着力が弱まって、手で簡単に取り外すことができる画期的なシステムだ。

従来のiPhoneではタブ式のシールリムーバが採用されていたが、タブが引っ張ってるうちに切れてしまったり、残留した接着シートからバッテリを外すには強い力が必要だった。

この新しい固定方法がiPhoneのみならず、iPadやMacBookなどにも展開されることを期待したい。

Photo●iFixit

Photo●iFixit

コンパクトなサイズに大容量バッテリを搭載

iPhone 16eの分解課程で気づくのは、そのバッテリの大きさだ。

iPhone 16に比べてカメラブロックのサイズが小さくなったことで、その分バッテリを上方向に伸ばすスペースが確保された。

iPhone 16eのカメラブロックが小さいのは超広角カメラの削減だけでなく、メインカメラのセンサシフト手ぶれ補正機構が省略された点も大きい。

iPhone 16eのバッテリ容量は似たサイズ感のiPhone 16(3561mAh)やiPhone 16 Pro(3582mAh)より10%以上大きい4005mAhで、ちょうどiPhone 16とiPhone 16 Plus(4674mAh)の中間に位置する大容量だ。

iPhone 16eの前モデルに該当するiPhone SE(第3世代)が約半分の2018mAhだったことを考えれば、まさに大容量と言えるだろう。

一方で、iPhone 16eはMagSafeに対応していない。

つまりワイヤレス受電コイルの周りにMagSafe充電器やMagSafeアクセサリを吸着するマグネットを搭載していないのだ。

このためワイヤレス充電器を使ってiPhone 16eを充電する際は、充電器のコイルとのアライメント(位置合わせ)に十分注意したい。

もしワイヤレス充電を常用するのであれば、MagSafe対応のケースなどを装着して位置ずれが生じないようにすることを強くおすすめする。

ただしMagSafeに対応していないことは、決して悪いことばかりではない。

日常的にUSB-Cポートで充電を行うユーザにとっては、重量増の原因となるMagSafeマグネットが搭載されていないことで軽量化のメリットが得られるためだ。

Photo●iFixit

Apple C1 セルラーモデムチップの採用

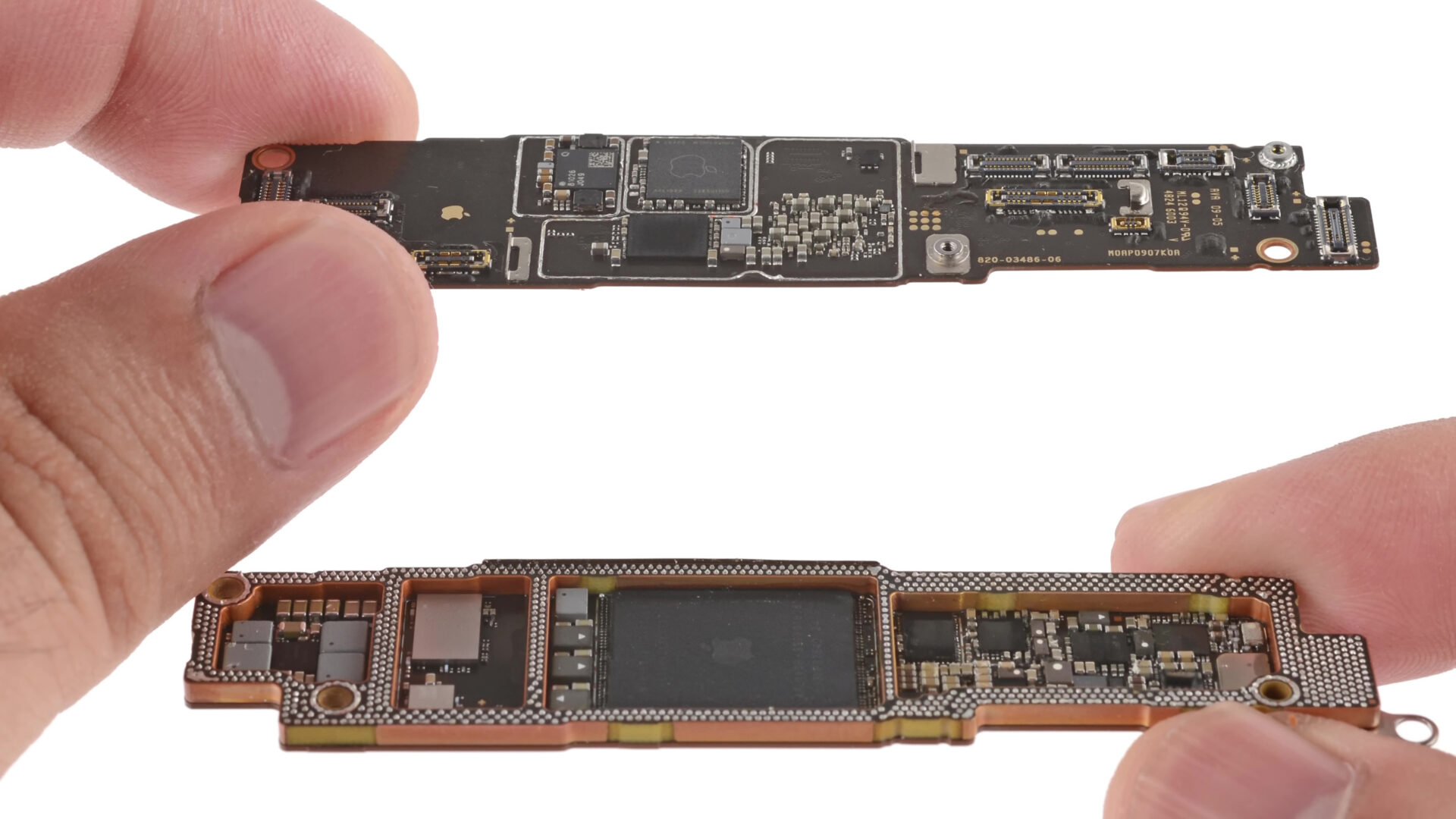

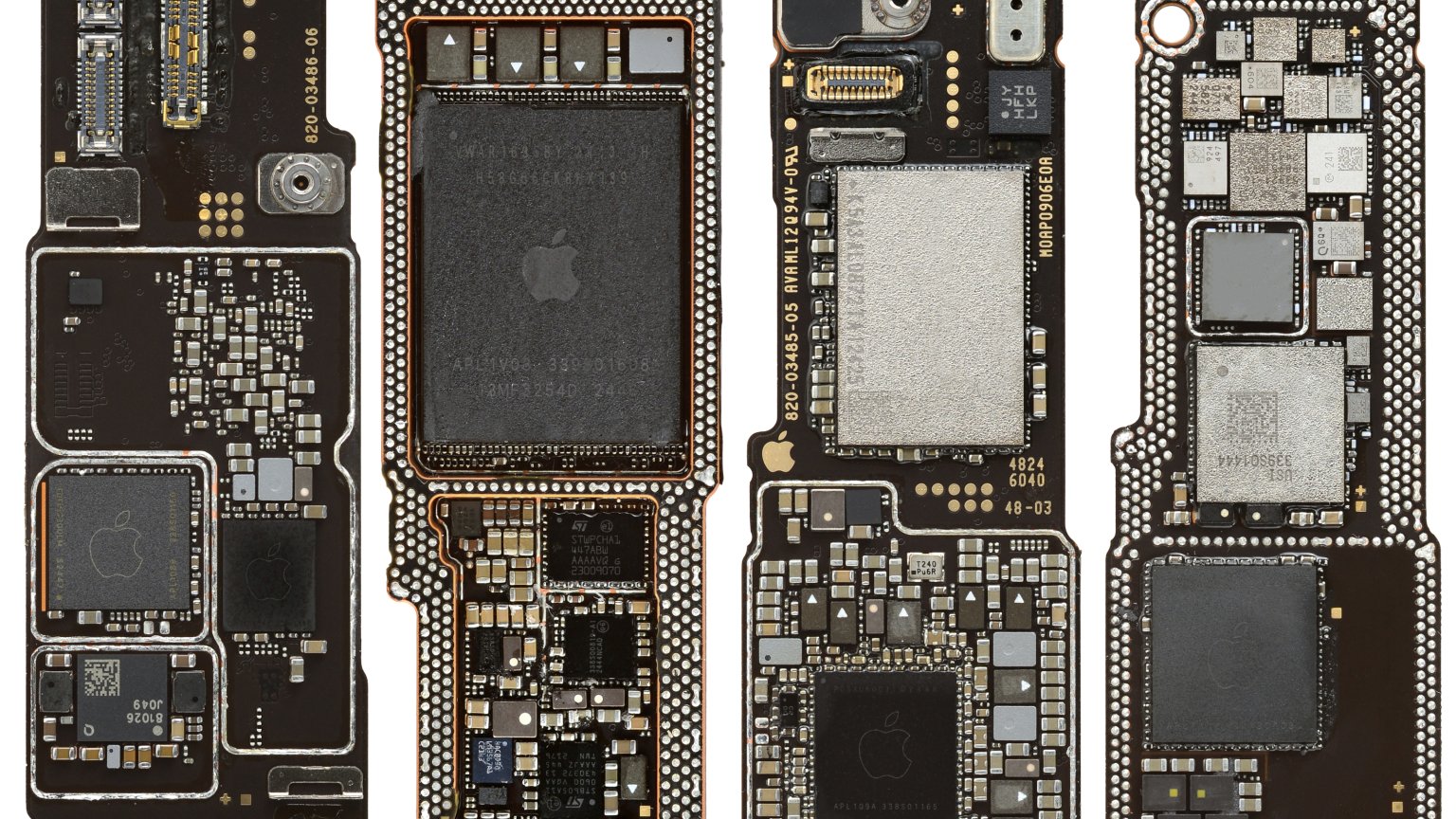

iPhone 16eのロジックボードは、iPhone X以降のモデルで採用されている二層構造となっており、Apple独自設計のセルラーモデムチップ「Apple C1」は無線基板の内側の面(A18の対面)に実装されているのが確認された。

この無線基板にはそれ以外にも多数の無線関連チップが搭載されており、C1は中心となるセルラーモデムプロセッサとして機能していると考えられる。

Photo●iFixit

Photo●iFixit

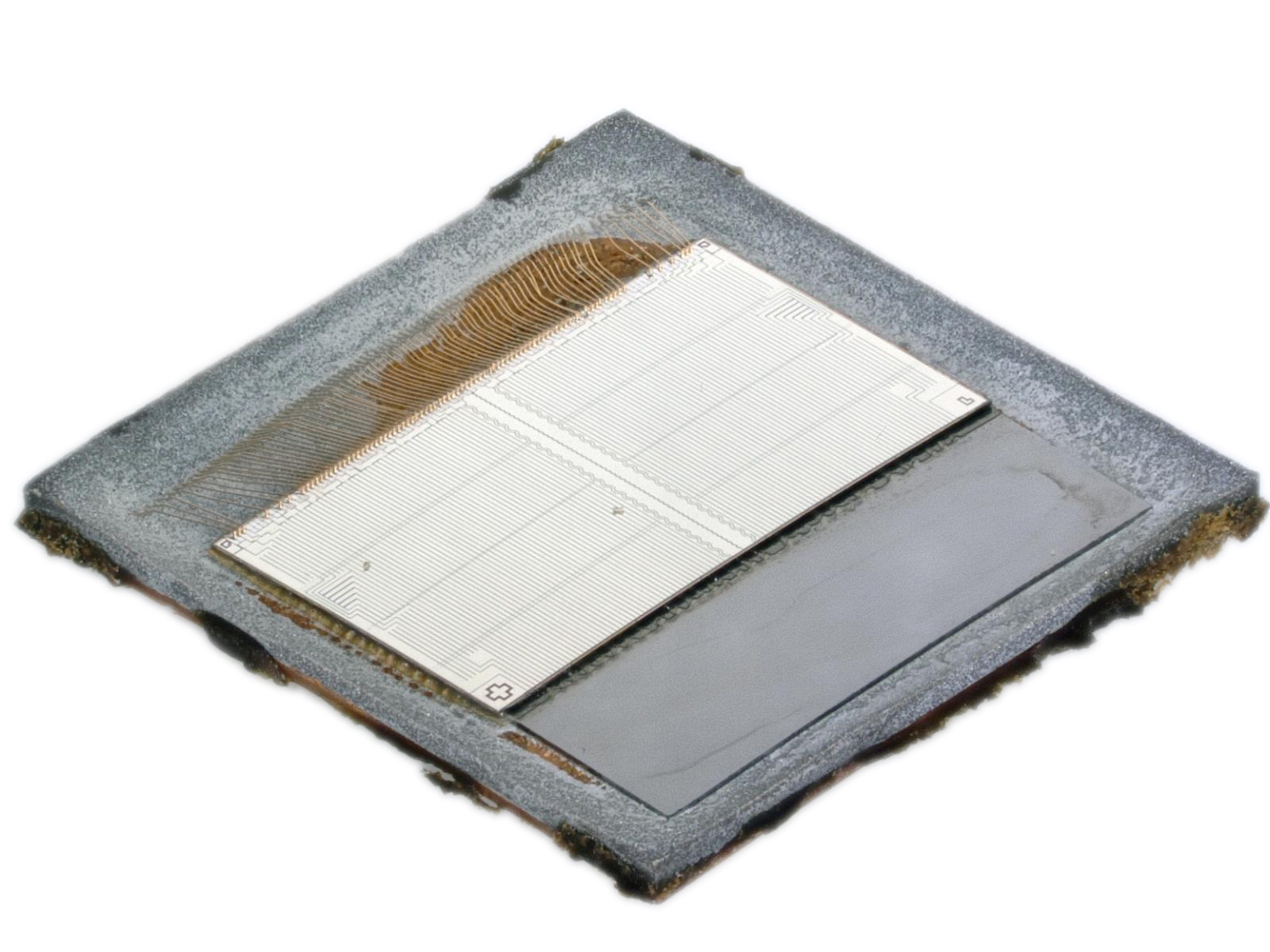

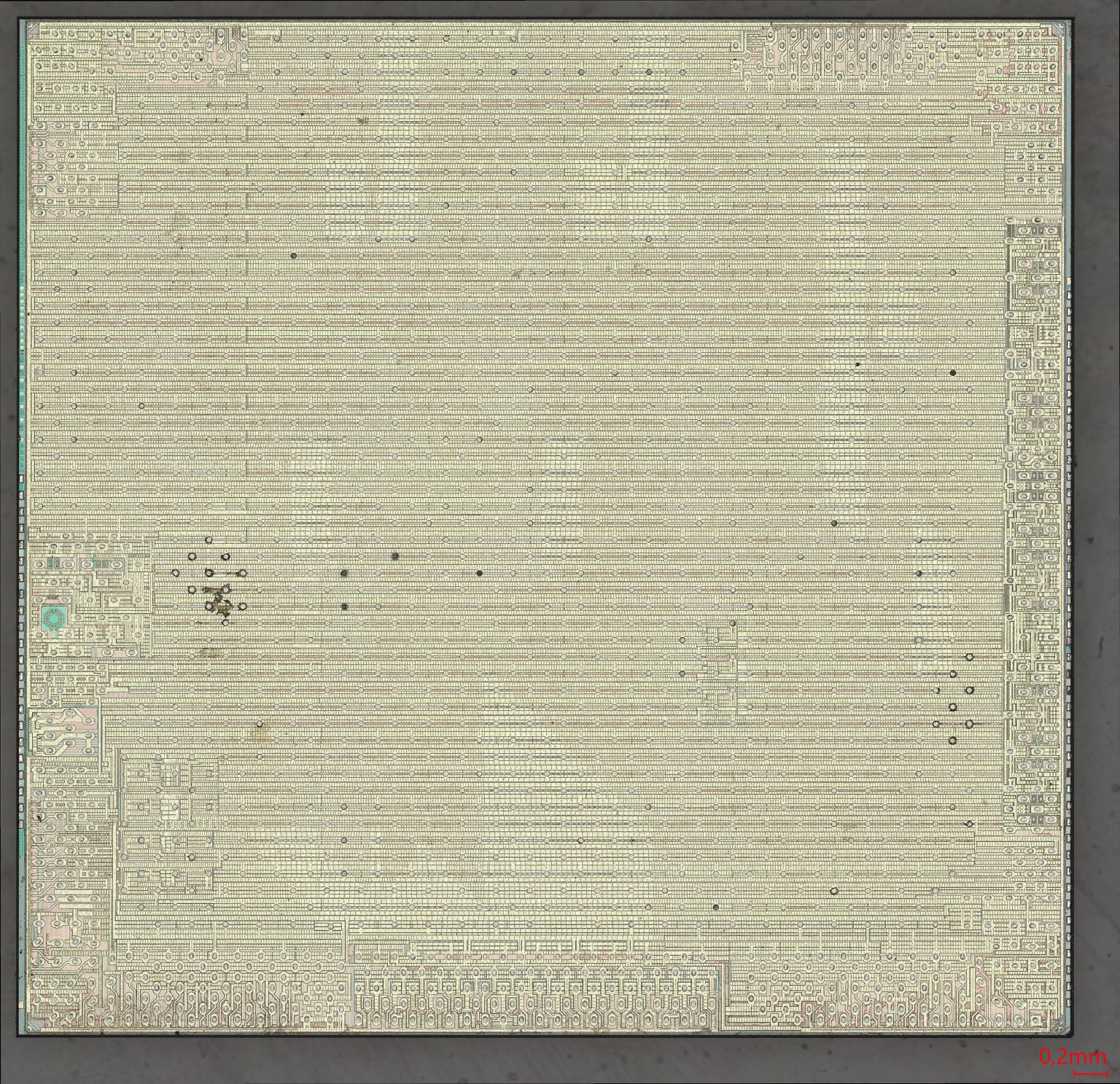

iFixitではApple C1のパッケージを分解し、このチップがモデムプロセッサダイとDRAMダイの混載チップであることを突き止めた。

トランシーバやレシーバ、プリアンプやフィルタ類などの無線アナログブロックは、Qualcommのモデムチップセットと同様に外部チップに依存していると考えられる。

Photo●iFixit

Photo●iFixit

先日リリースされたiPad(A16)のセルラーモデルではC1の搭載は見送られたようだが、今後Apple Cシリーズがどのような展開を見せるのかは非常に興味深いところだ。

著者プロフィール